Где когда куда откуда почему зачем и как что это такое

Местоименное наречие: примеры, разряды, таблица с пояснениями

Содержание:

Наречие обозначает признак действия; связано с глаголом и обозначает время, образ действия, степень проявления признака, цель, причину, следствие, уступку, место.

В морфологической системе выделяется одна из групп наречий, обладающая другими характеристиками.

Местоименное наречие — это наречие, указывающее на время, место или способ действия.

Местоименное наречие — пример наиболее древних слов этой части речи в русском языке. Они семантически близки к местоимениям.

Местоименные наречия — это слова, которые так же, как и местоимения, не называют, а указывают на время, место, цель, причину, способ действия. Местоимения изменяются по падежам, указывают на предмет, признак, количество: кто, что, какой, каков, сколько; такой, таков, столько. Местоименные наречия в русском языке не изменяются, отличаются выражаемым смыслом.

Какие есть местоименные наречия в русском языке – разряды местоименных наречий

В зависимости от семантики и роли в высказывании различают несколько групп, которые соотносятся с разрядами местоимений.

Местоименные наречия: таблица разрядов

| Разряд | Значение | Лексический состав |

| Вопросительно-относительные | Вопрос или оформление связки | Где, когда, куда, откуда, почему, зачем, как |

| Неопределенные | Указание на неопределенность выражаемой семантики | Где-либо, как-то, кое-где и т. д. |

| Определительные | Указывают на абсолютные значения времени, места | Везде, всегда, всюду, иногда |

| Отрицательные | Выражение отрицательности | Нигде, никогда, никак, незачем, некуда, никуда и т. д. |

| Указательные | Указательное значение | Там, тогда, туда, тут, так, оттого, потому, сюда и т. д. |

Как различать местоимения и местоименные наречия

Список наречий размещен выше. В условиях коммуникации часть этих языковых единиц может маскироваться под местоимения. Увидеть разницу поможет контекст и семантика слова.

Например, все — это местоимение или наречие? Слово указывает на лицо — следовательно, является местоимением: Все засмеялись. Все присутствующие удивились странному началу

выступления — присутствующие какие? — указание на признак, местоимение.

Определим морфологическую принадлежность слова «несколько» к наречию или местоимению. Рассмотрим варианты лексического окружения:

Написание этих частей речи также отличается. Сравним пары слов: от того — оттого, по тому — потому. Местоимения пишутся раздельно, наречия — слитно. Решим орфографическую задачу:

Отрицательные местоименные наречия пишутся всегда слитно.

Вопросительно-относительные местоименные наречия в русском языке используются двояко:

Наречие

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Определение наречия

Наречие — это самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обозначает признак и отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «когда?», «откуда?» и «почему?».

У наречия особое грамматическое значение. Эта часть речи может обозначать три вида признаков в зависимости от того, к какой части речи относится в предложении или словосочетании.

Грамматические особенности наречия

Чтобы понять, что такое наречие в русском языке, разберем грамматические особенности, которые отличают его от других частей речи.

Неизменяемость наречий

Специфический морфологический признак наречия — это его неизменяемость. Она выражается в неспособности наречия образовывать грамматические формы рода, числа, падежа или лица. Наречия не склоняются и не спрягаются. У них нет специальных окончаний. Проверим:

По правилам могут изменяться глаголы и прилагательные, а наречия всегда сохраняют неизменную грамматическую форму. Конечные буквы наречий «о», «а», «е», «и», «у» — это не окончания, а словообразовательные суффиксы:

Только наречия с суффиксом -о могут образовать формы степеней сравнения, которые при этом тоже не изменяются:

Знаменательные и местоименные наречия

По функции все наречия можно разделить на знаменательные и местоименные. Если наречие обозначает признак действия, другого признака или предмета, оно считается знаменательным:

Ряд наречий только указывают на признак, конкретно его не называя. Это местоименные наречия:

У местоименных наречий есть своя градация:

Разряды местоименных наречий

здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому

нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочем и пр.

везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому

где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр.

где? куда? когда? зачем? как? почему? откуда? отчего?

где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего

Изучайте русский язык в онлайн-школе Skysmart — с внимательными преподавателями и на интересных примерах из современных текстов.

Классификация наречий по значению

В отличие от других частей речи, знаменательные наречия делятся на разряды по значению. Если наречие обозначает качество действия, признака, образ или способ совершения действия, то его называют определительным. Если наречие обозначает условия совершения действия, оно называется обстоятельственным.

Таблица с общей классификацией наречий по разрядам:

Разряды по значению

хорошо, открыто, искренне, безупречно

образа и способа действия

втрое, капельку, слишком, чуть-чуть

вблизи, дома, сверху

сегодня, весной, накануне, уже

нарочно, невзначай, наперекор, в шутку

Определительные наречия выражают определительно-количественные признаки действия, признака или предмета. Эти слова поясняют глаголы, существительные, прилагательные, наречия и слова категории состояния:

В предложении определительные наречия могут быть обстоятельством или определением.

Обстоятельственные наречия выражают только признак действия. Такие наречия примыкают к глаголам и обозначают различные условия, обстоятельства осуществления действия:

В предложении такие наречия выступают в роли обстоятельства.

Классификация наречий по способу образования

Кроме разрядов по значению, наречия можно классифицировать по способу образования:

Возможно сложение разных видов:

Правописание наречий с дефисом

Через дефис пишутся:

Еще дефис используют, когда есть:

Приставка по- пишется слитно:

Слитно пишутся наречия, которые образованы:

Раздельно пишутся наречия, образованные из предлога в и полного прилагательного с первой гласной буквой (в открытую).

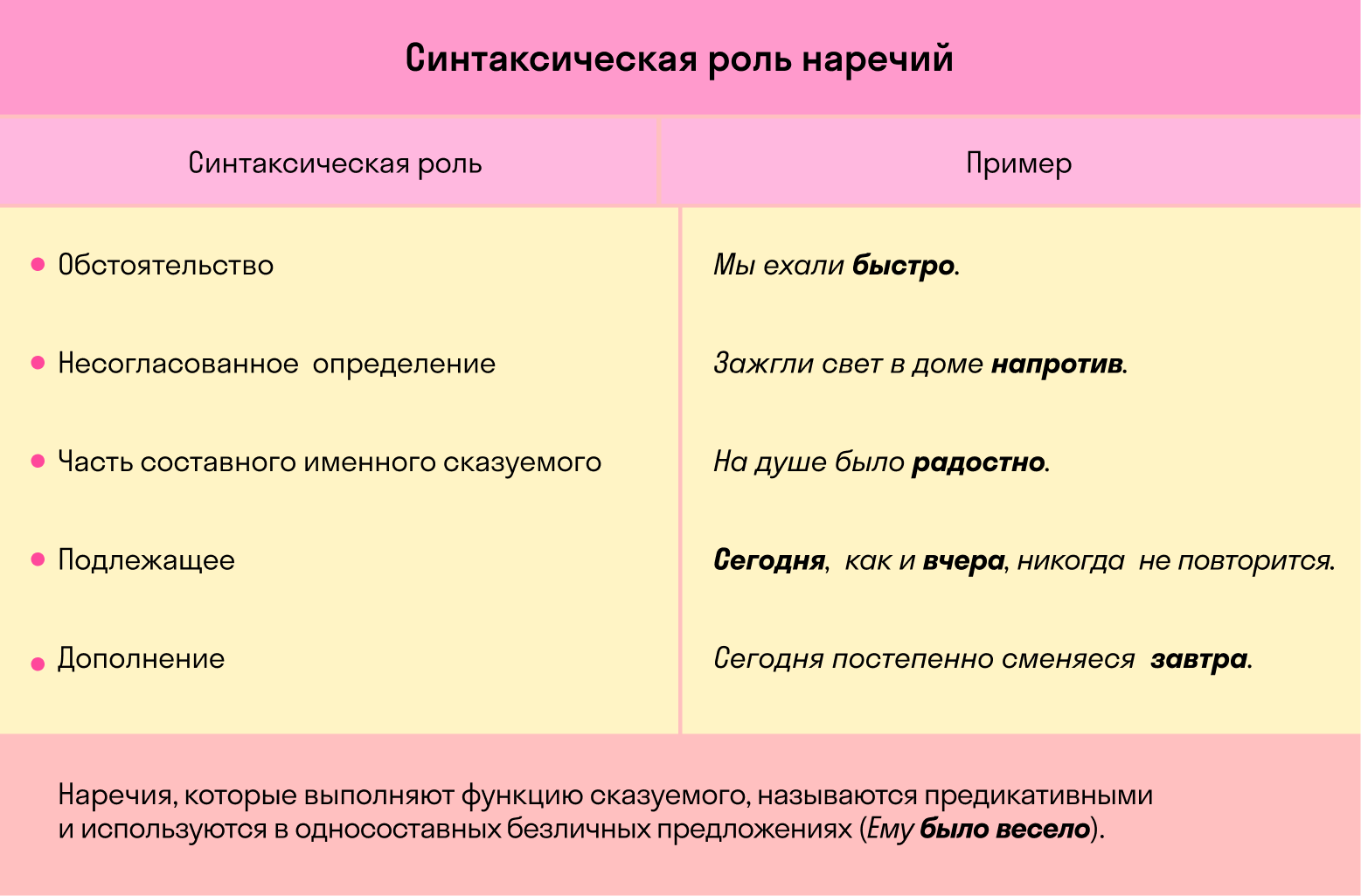

Синтаксическая роль наречий

Как мы помним, наречие — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, признака, состояния, редко — предмета.

В предложении наречия чаще всего выполняют функцию обстоятельства, реже — определения или сказуемого. К этому второстепенному члену предложения можно задать обстоятельственные вопросы: «где?», «как?», «куда?», «откуда?», «зачем?», «почему?».

Вопросы наречий

Наречие отвечает на обстоятельственные вопросы (где? куда? откуда? зачем? как? и пр.), если зависит от глагола, и вопросы определений (какой? какая? какое? какие?), если в предложении поясняет имя существительное.

Чтобы выяснить, на какие вопросы отвечает наречие в русском языке, напомним, что эта самостоятельная часть речи объединяет неизменяемые слова. Наречие обладает общим грамматическим значением, как и любая часть речи, и отвечает на вопросы, по которым можно его распознать в тексте.

Наречие обозначает признак действия или состояния (надолго задуматься), признак признака (очень шустрый), признак предмета (шум сверху).

Какие вопросы можно задать к наречию?

А далее, чтобы узнать, какие вопросы следует задать к наречию, укажем, что в русском языке слова этой части речи по их функции делят на знаменательные и местоименные.

Знаменательные наречия непосредственно обозначают условия, признаки действий, других признаков и предметов. В свою очередь знаменательные наречия подразделяют на разряды по значению:

1. определительные

2. обстоятельственные

Наречие каждого разряда отвечает на характерные для него вопросы.

Для наглядности составим таблицу разрядов знаменательных наречий в русском языке и укажем вопросы, на которые они отвечают.

| Разряды | Вопросы | Примеры |

|---|---|---|

| Образа действия | Как? Каким образом? | Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, исподволь, безупречно, впотьмах. |

| Времени | Когда? | Сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. |

| Места | Где? Куда? Откуда? | Вблизи, дома, сюда, направо, справа, вверху. |

| Меры и степени | Сколько? Насколько? | Слишком, еле-еле, впятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. |

| Причины | Почему? Отчего? | Сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. |

| Цели | С какой целью? Для чего? | Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. |

На какие вопросы отвечают местоименные наречия?

Местоименные наречия только указывают на признак или условия протекания действия. Эти наречия делят на такие же разряды, как и местоимения:

В зависимости от того, на что они указывают (место, время, причину, образ действия), местоименные наречия отвечают на аналогичные вопросы, как и знаменательные.

Старожилы утверждают, что здесь (где?) водились (когда?) когда-то медведи.

Она (почему?) зачем-то пошла в другую сторону.

Вопросы к наречию в предложении

В зависимости от того, слово какой части речи поясняет наречие и каким является членом предложения, к нему зададим разные синтаксические вопросы.

Чаще всего наречие, обозначая признак действия, примыкает к глаголу или прилагательному и другому наречию, если выражает признак признака. В такой роли оно является обстоятельством и отвечает на типичные вопросы:

Примеры

Из-за окна слышится (как?) непрерывно шум дождя.

В букете луговых цветов очень (в какой степени?) привлекательно выглядят колокольчики и ромашки.

Только что прошел весьма (в какой мере?) тихий дождик.

Изредка наречие поясняет существительное в роли подлежащего, дополнения или обстоятельства. Тогда оно находится в постпозиции за поясняемым им словом, то есть непосредственно за ним. В такой синтаксической роли наречие является несогласованным определением и отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

Примеры:

Его бег (какой?) вприпрыжку по берегу речки напомнил мне босоногое детство.

Походка (какая?) вразвалку помогает моряку устоять на ногах во время морской качки.

Ответы (какие?) наспех всегда нелогичны и даже абсурдны.

«Где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как?». – эту шпаргалку дети разучивают на уроках русского языка, когда изучают второстепенный член предложения обстоятельство

Хороший учитель ждет от своих учеников этих вопросов не только при выполнении синтаксического разбора предложений. «Почему так, а не иначе? А для чего это? А как? А где? А когда?» – если ребенок не пассивный слушатель, а активный «спрашиватель», маленький исследователь, это наша победа: мы смогли его заинтересовать! И дальше ученик, словно снимая оберточную бумагу с новогоднего подарка, слой за слоем, будет пытаться добраться до истины: задавать вопросы, искать на них ответы, ошибаться, снова искать…

Такое счастье работать с такими детьми! Быть их штурманом, рулевым, следить за тем, чтобы они не потерялись в океане нового и еще неизведанного, чтобы вопросы стали попутным ветром, а не страшным препятствием. Это невероятно увлекательно, но и неизмеримо сложно, ведь нельзя угадать, что их заинтересует, сложно суметь ответить на все вопросы. А как найти в себе силы признаться в том, что ты сам чего-то не знаешь? Это, наверное, самое сложное. Но если великий Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю», то почему мы, простые учителя, должны знать все? Такое признание может стать еще большим стимулом для ребят: да, мы знаем многоe, но не знаем всего, смотрите, мы тоже задаем вопросы и тоже хотим знать больше.Так что же значит уметь задавать вопросы? Конечно, это постоянная работа ума, самосовершенствование и самообразование. То есть, с одной стороны, научив спрашивать, мы даем своим ученикам возможность учиться всегда, получать непрерывное образование. И если дети, став уже взрослыми, не потеряют интерес к нашему предмету, будут пользоваться полученными знаниями и стремиться обрести новые, то, значит, мы сумели дать им по-настоящему качественное образование, которое им пригодилось в жизни, а не которое они аккуратно оставили на школьном крыльце сразу после выпускного бала.Но ведь есть и другая сторона, думаю, более важная. Мы должны научить своих учеников задавать вопросы самим себе, анализировать собственные поступки, задумываться о том, что и почему происходит вокруг них в мире, в стране, в обществе. Пожалуй, лучше всего для этого подходят уроки литературы, на которых мы не только обсуждаем литературные произведения, жизненные пути авторов и образность языка, а рассуждаем о вечных ценностях, обмениваемся мнениями, сопереживаем, сочувствуем героям или не соглашаемся с ними.Получается, что в первом случае речь идет о любознательности, пытливости, а во втором – о совести и правде.Задавать вопросы – вещь зачастую неблагодарная, неприятная. Гораздо легче закрыться в своем уютном мирке, надеть футляр, забиться в норку (а для пущей убедительности поставить герань на подоконник и завести канарейку). Меньше знаешь – крепче спишь, но ведь и совесть твоя от этого спит крепче, не правда ли?Задавать вопросы, на которые нет однозначного ответа, дело сложное и мучительное, но только так, наверное, и можно стать человеком. Я мыслю, следовательно, я существую, я спрашиваю, следовательно, мне не все равно.Борис Пастернак писал:Во всем мне хочется дойтиДо самой сути.В работе, в поисках пути,В сердечной смуте.Этому мы должны учить, это и будет залогом качественной (читай: полноценной, насыщенной) жизни – спрашивать, искать, подвергать сомнению, не соглашаться. Наши дети должны стремиться, как Пастернак, «дойти до самой сути», а не стать теми, кто, бездумно принимая навязанное свыше, скажет: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». В этом цель нашей работы.

какая часть речи отвечает на вопрос где когда куда откуда почему зачем и как

Вопросы наречий

Наречие отвечает на обстоятельственные вопросы (где? куда? откуда? зачем? как? и пр.), если зависит от глагола, и вопросы определений (какой? какая? какое? какие?), если в предложении поясняет имя существительное.

Чтобы выяснить, на какие вопросы отвечает наречие в русском языке, напомним, что эта самостоятельная часть речи объединяет неизменяемые слова. Наречие обладает общим грамматическим значением, как и любая часть речи, и отвечает на вопросы, по которым можно его распознать в тексте.

Наречие обозначает признак действия или состояния (надолго задуматься), признак признака (очень шустрый), признак предмета (шум сверху).

Какие вопросы можно задать к наречию?

А далее, чтобы узнать, какие вопросы следует задать к наречию, укажем, что в русском языке слова этой части речи по их функции делят на знаменательные и местоименные.

Знаменательные наречия непосредственно обозначают условия, признаки действий, других признаков и предметов. В свою очередь знаменательные наречия подразделяют на разряды по значению:

1. определительные

2. обстоятельственные

Наречие каждого разряда отвечает на характерные для него вопросы.

Для наглядности составим таблицу разрядов знаменательных наречий в русском языке и укажем вопросы, на которые они отвечают.

| Разряды | Вопросы | Примеры |

|---|---|---|

| Образа действия | Как? Каким образом? | Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, исподволь, безупречно, впотьмах. |

| Времени | Когда? | Сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. |

| Места | Где? Куда? Откуда? | Вблизи, дома, сюда, направо, справа, вверху. |

| Меры и степени | Сколько? Насколько? | Слишком, еле-еле, впятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. |

| Причины | Почему? Отчего? | Сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. |

| Цели | С какой целью? Для чего? | Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. |

На какие вопросы отвечают местоименные наречия?

Местоименные наречия только указывают на признак или условия протекания действия. Эти наречия делят на такие же разряды, как и местоимения:

В зависимости от того, на что они указывают (место, время, причину, образ действия), местоименные наречия отвечают на аналогичные вопросы, как и знаменательные.

Старожилы утверждают, что здесь (где?) водились (когда?) когда-то медведи.

Она (почему?) зачем-то пошла в другую сторону.

Вопросы к наречию в предложении

В зависимости от того, слово какой части речи поясняет наречие и каким является членом предложения, к нему зададим разные синтаксические вопросы.

Чаще всего наречие, обозначая признак действия, примыкает к глаголу или прилагательному и другому наречию, если выражает признак признака. В такой роли оно является обстоятельством и отвечает на типичные вопросы:

Примеры

Из-за окна слышится (как?) непрерывно шум дождя.

В букете луговых цветов очень (в какой степени?) привлекательно выглядят колокольчики и ромашки.

Только что прошел весьма (в какой мере?) тихий дождик.

Изредка наречие поясняет существительное в роли подлежащего, дополнения или обстоятельства. Тогда оно находится в постпозиции за поясняемым им словом, то есть непосредственно за ним. В такой синтаксической роли наречие является несогласованным определением и отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

Примеры:

Его бег (какой?) вприпрыжку по берегу речки напомнил мне босоногое детство.

Походка (какая?) вразвалку помогает моряку устоять на ногах во время морской качки.

Ответы (какие?) наспех всегда нелогичны и даже абсурдны.

Наречие

Определение наречия

Наречие — это самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обозначает признак и отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «когда?», «откуда?» и «почему?».

У наречия особое грамматическое значение. Эта часть речи может обозначать три вида признаков в зависимости от того, к какой части речи относится в предложении или словосочетании.

Грамматические особенности наречия

Чтобы понять, что такое наречие в русском языке, разберем грамматические особенности, которые отличают его от других частей речи.

Неизменяемость наречий

Специфический морфологический признак наречия — это его неизменяемость. Она выражается в неспособности наречия образовывать грамматические формы рода, числа, падежа или лица. Наречия не склоняются и не спрягаются. У них нет специальных окончаний. Проверим:

По правилам могут изменяться глаголы и прилагательные, а наречия всегда сохраняют неизменную грамматическую форму. Конечные буквы наречий «о», «а», «е», «и», «у» — это не окончания, а словообразовательные суффиксы:

Только наречия с суффиксом -о могут образовать формы степеней сравнения, которые при этом тоже не изменяются:

Знаменательные и местоименные наречия

По функции все наречия можно разделить на знаменательные и местоименные. Если наречие обозначает признак действия, другого признака или предмета, оно считается знаменательным:

Ряд наречий только указывают на признак, конкретно его не называя. Это местоименные наречия:

У местоименных наречий есть своя градация:

Разряды местоименных наречий

здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому

нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочем и пр.

везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому

где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр.

где? куда? когда? зачем? как? почему? откуда? отчего?

где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего

Классификация наречий по значению

В отличие от других частей речи, знаменательные наречия делятся на разряды по значению. Если наречие обозначает качество действия, признака, образ или способ совершения действия, то его называют определительным. Если наречие обозначает условия совершения действия, оно называется обстоятельственным.

Таблица с общей классификацией наречий по разрядам:

Разряды по значению

хорошо, открыто, искренне, безупречно

образа и способа действия

втрое, капельку, слишком, чуть-чуть

вблизи, дома, сверху

сегодня, весной, накануне, уже

нарочно, невзначай, наперекор, в шутку

Определительные наречия выражают определительно-количественные признаки действия, признака или предмета. Эти слова поясняют глаголы, существительные, прилагательные, наречия и слова категории состояния:

В предложении определительные наречия могут быть обстоятельством или определением.

Обстоятельственные наречия выражают только признак действия. Такие наречия примыкают к глаголам и обозначают различные условия, обстоятельства осуществления действия:

В предложении такие наречия выступают в роли обстоятельства.

Классификация наречий по способу образования

Кроме разрядов по значению, наречия можно классифицировать по способу образования:

Возможно сложение разных видов:

Правописание наречий с дефисом

Через дефис пишутся:

Еще дефис используют, когда есть:

Приставка по- пишется слитно:

Слитно пишутся наречия, которые образованы:

Раздельно пишутся наречия, образованные из предлога в и полного прилагательного с первой гласной буквой (в открытую).

Синтаксическая роль наречий

Как мы помним, наречие — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, признака, состояния, редко — предмета.

В предложении наречия чаще всего выполняют функцию обстоятельства, реже — определения или сказуемого. К этому второстепенному члену предложения можно задать обстоятельственные вопросы: «где?», «как?», «куда?», «откуда?», «зачем?», «почему?».

Бесплатный марафон: как самому создавать игры, а не только играть в них (◕ᴗ◕)

Записаться на марафон

Бесплатный марафон: как самому создавать игры, а не только играть в них (◕ᴗ◕)

На какие вопросы отвечает обстоятельство?

Обстоятельство — это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы где? куда? откуда? когда? зачем? почему? как? в какой мере и степени? вопреки чему? Обстоятельство подчёркивается линией «штрих-точка-штрих-точка».

Узнаем, на какие вопросы отвечает обстоятельство в зависимости от его значения в предложении.

Обстоятельство — второстепенный член предложения

Основу любого предложения составляют главные члены — подлежащее и сказуемое. Вокруг них группируются второстепенные члены предложения, которые уточняют, дополняют и расширяют их значение.

В русском языке с точки зрения отсутствия или наличия второстепенных членов различают нераспространённые и распространённые предложения. В распространённых предложениях, кроме подлежащего и сказуемого, присутствуют определения, дополнения и обстоятельства.

Дети внимательно слушали очень (в какой мере?) интересный рассказ лесника о повадках медведей.

Вопросы к обстоятельству

От сказуемого или другого члена предложения к обстоятельству задаются самые разные вопросы в зависимости от его значения.

В роли этого второстепенного члена предложения выступают самостоятельные части речи и формы слов:

Чтобы понять, на какие вопросы отвечает обстоятельство, вспомним, что оно выражает.

1. Обстоятельство времени обозначает промежуток, когда совершается действие, и отвечает на вопросы когда? с каких пор?

2. Обстоятельство места обозначает направление действия, путь движения, место и отвечает на вопросы где? куда? откуда?

3. Обстоятельство образа действия выражает способ его совершения и отвечает на вопросы как? каким образом?

Матвей подошёл (как?) осторожно к рою пчёл, вылетевшему из улья.

С крыльца мальчик скатился (каким образом?) кубарем.

4. Обстоятельство меры и степени указывает на интенсивность проявления признака предмета или признака действия и отвечает на вопросы в какой мере? в какой степени?

5. Обстоятельство цели выражает цель совершения действия и отвечает на вопросы зачем? с какой целью? для чего?

6. Обстоятельство причины раскрывает мотив, повод, причину, из-за которых совершается действие или проявляется признак, и отвечает на вопросы почему? отчего? по какой причине?

7. Обстоятельство условия обозначает условие действия и отвечает на вопрос при каком условии?

Вы получите премию (при каком условии?) в случае выполнения заказа раньше срока.

8. Обстоятельство уступки обозначает условия, вопреки которым происходит действие, и отвечает на вопросы вопреки чему? несмотря на что?

Итак, рассмотренный второстепенный член предложения поясняет сказуемое или другие члены предложения и отвечают на обстоятельственные вопросы.

Какая часть речи слово «где»?

Слово «где» — это самостоятельная часть речи наречие, которое в зависимости от контекста относится к разряду вопросительных или относительных местоименных наречий. В сложноподчиненном предложении относительное наречие «где» выполняет синтаксическую роль союзного слова.

Чтобы понять, какая часть речи слово «где» в русском языке, определим его общее значение, грамматические и синтаксические признаки.

«Где?» — это вопросительное местоименное наречие

Если с этого слова начинается вопросительное предложение, то с его помощью говорящий пытается узнать о местонахождении кого-либо или чего-либо.

Рассматриваемое слово спрашивает о месте предмета, оно не изменяется и отвечает на обстоятельственный вопрос: где?

В отличие от знаменательных наречий эта лексема конкретно не обозначает местоположение предмета или лица.

Сравним:

Способность рассматриваемого слова только указывать на что-то можно сопоставить с такой же способностью местоимений, но в отличие от них эта лексема не изменяется ни по падежам, ни по родам и числам.

По этим грамматическим признакам укажем, что слово «где?» принадлежит к разряду местоименных вопросительных наречий, как и следующие неизменяемые слова этой же части речи:

Слово «где» — относительное местоименное наречие

Это слово может выступать в качестве союзного слова в сложноподчиненном предложении. С его помощью к главному предложению присоединяется придаточное. При этом рассматриваемое слово сохраняет все признаки своей части речи, на него падает логическое ударение, и к нему можно задать синтаксический вопрос. Слово «где» в отличие от служебной части речи союза является полноправным членом придаточного предложения — обстоятельством.

Я не знаю, где мать хранит старые фотографии родственников.

В такой функции это слово относится к разряду относительных местоименных наречий.

В сложноподчиненном предложении местоименное наречие «где» присоединяет придаточную часть места, если в главной части относится к указательным словам «там», «туда», «оттуда» или обстоятельствам места. Это союзное слово может присоединять изъяснительную и определительную придаточную часть.

Примеры

Пойду-ка я туда, где меня хорошо знают.

Оттуда, где рос прибрежный камыш, послушалось кряканье уток.

В вечерней тишине отчетливо слышны звуки рояля там, где открыто настежь окно.

Расскажи мне, где ты взял эту старинную шкатулку.

Она так и не сказала, где собирается остановиться во время сдачи экзаменов.

Поле, где растет пшеница, похоже на огромное золотое море.

Сельская школа, где я когда-то учился, спустя годы показалась мне совсем небольшой.

Ранее это слова считались местоимениями.

В дальнейшем определенная группа слов была выделена из разряда местоимений в отдельный класс наречий, названных местоименными наречими.

Есть исключения, когда эти слова играют роль союзов в сложных предложениях: я знаю, где вы вчноа были.

Когда, куда, откуда, где, как, почему, зачем, везде

Изначально эта группа слов выделялась как местоимения-наречия. Так как имеют общее как с наречиями, так и с местоимениями.

В школьной программе такие слова считаются наречиями, а не местоимениями. Они относятся к местоименным наречиям.

Имеется еще один нюанс: если в сложноподчиненном предложении употреблять эти слова, то там они будут являться союзными словами (совмещающие в себе свойства служебной и самостоятельной частей речи).

Зная, к каким частям речи привязаны данные вопросы, мы не всегда сразу можем решить, а какими же членами предложения они являются сами по себе.

Случается, что данные слова в предложении могут быть и союзными словами. Например: «Я не видела, где он оставил свою шляпу».

В современном русском языке существуют оба варианта: и с «-еньк», и с «-оньк-«.

Они равноправны в употреблении.

Правда, слово «тихонький» считается устаревающим (не устаревшим!), несколько архаичным.

Смотрим орфоэпический словарь под ред. И. Резниченко:

В 2006 генеральное изменение провели. https://www.nkj.ru/a rchive/articles/13978 /

Это название определенной передачи. Т.Е. его придумали именно создадели. Сейчас его пишут Дом 2, значит так и правильно его писать. Если бы изначально назание вышло на экраны в виде Дом-2, то это, было бы правильным вариантом.