Гипертонический раствор что происходит с клеткой

Гипертонический раствор что происходит с клеткой

Обильное питье, обезвоживание, внутривенные инфузии различных растворов, потеря большого количества жидкости через желудочно-кишечный тракт, а также чрезмерное потоотделение и мочевыделение являются факторами, вызывающими значительные изменения объемов внутри-и внеклеточной жидкостей в организме.

Определить характер изменений объемов жидких сред и назначить соответствующее лечение можно с учетом следующих основных положений.

1. Перемещение воды через мембрану происходит очень быстро, поэтому осмолярность внутри-и внеклеточной жидкостей остается практически одинаковой, за исключением нескольких минут, когда изменения происходили в одной из жидких сред организма.

2. Клеточные мембраны почти непроницаемы для множества растворенных веществу следовательно, абсолютное содержание осмолей вещества в жидких средах в целом остается неизменным, за исключением случаев, когда из-за добавления или потери растворенных веществ меняется состав внеклеточной жидкости.

Механизм различных нарушений объемов и осмолярности жидких сред организма необходимо рассматривать, учитывая эти основные положения.

Результаты введения во внеклеточную жидкость различных растворов хлорида натрия

Добавление изотонического раствора NaCl к внеклеточной жидкости не меняет ее осмолярности, следовательно, осмоса через мембраны клеток не происходит. Единственным эффектом будет увеличение объема внеклеточной жидкости (см. рисунок выше). Ионы Na+ и Сl- остаются снаружи клетки, поскольку мембрана для них практически непроницаема.

Добавление гипертонического раствора к внеклеточной жидкости приводит к увеличению ее осмолярности и движению воды из клеток наружу (см. рисунок выше). Весь добавленный NaCl снова остается снаружи клетки, а вода диффундирует из клеток в межклеточное пространство до достижения осмотического равновесия. Суммарным результатом является увеличение объема внеклеточной жидкости (превышая введенный извне объем), уменьшение объема внутриклеточной жидкости и повышение осмолярности обеих жидких сред.

Добавление гипотонического раствора к внеклеточной жидкости приводит к снижению осмолярности и диффузии некоторого количества воды в клетку вплоть до выравнивания осмолярности внутри и снаружи клетки (см. рисунок выше). В результате произойдет увеличение объемов обеих сред, причем внутриклеточной жидкости — в большей степени.

а) Оценка перераспределения объемов и изменения осмолярности, наступивших в результате введения гипертонического раствора. Мы можем оценить результат введения различных растворов на объем жидких сред и их осмолярность. Рассмотрим, например, что произойдет с объемами жидких сред, а также их осмолярностью в результате введения больному во внеклеточную жидкость гипертонического раствора NaCl после установления осмотического равновесия. Масса больного — 70 кг, осмолярность плазмы до инфузии — 280 мосм/л, объем инфузии — 2 л 3% раствора NaCl.

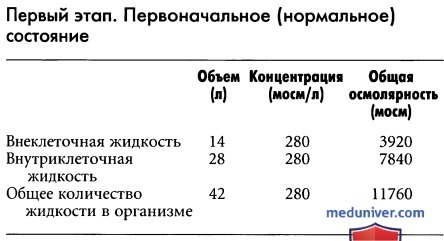

На первом этапе следует произвести оценку первоначального состояния, включая объемы жидкости, концентрацию и общую осмолярность для каждой жидкой среды.

Предположим, что объем внеклеточной жидкости составляет 20% массы тела, внутриклеточной жидкости — 40%. Теперь можно определить следующие объемы и концентрации.

Подсчитаем, сколько миллиосмолей добавилось к внеклеточной жидкости с 2 л 3% раствора NaCl. Каждые 100 мл такого раствора содержат 3 г NaCl, 1л — соответственно 30 г. Поскольку молекулярная масса поваренной соли составляет 58,5 г/моль, 1 л 3% раствора будет содержать 0,513 моль, а 2 л — 1,026 моль NaCl. 1 моль NaCl практически соответствует 2 осмолям (в состав молекулы входят 2 диссоциирующие частицы), поэтому общий результат введения 2 л этого раствора будет соответствовать поступлению во внеклеточную жидкость 2051 моем NaCl.

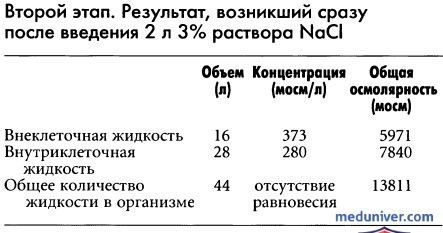

На втором этапе оценим изменения, возникшие сразу после введения во внеклеточную жидкость 2 л раствора NaCl, содержащего 2051 моем NaCl. К изменениям объема или осмолярной концентрации внутриклеточной жидкости это не приведет, осмотическое равновесие не установится, однако во внеклеточной жидкости появится дополнительно 2051 моем растворенного вещества, общая осмолярность в результате будет равна 5791 мосм. Объем внеклеточной жидкости составит 16 л, осмолярная концентрация может быть вычислена через отношение общей осмолярности к объему: 5791 мосм : 16 л = 373 мосм/л. Таким образом, полученные данные соответствуют изменениям, возникшим сразу после введения раствора.

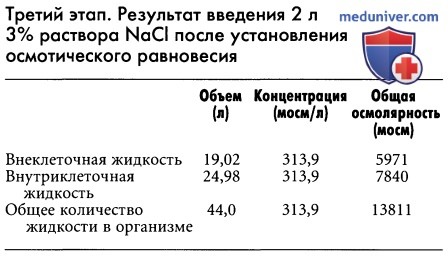

На третьем этапе рассчитаем объемы и концентрации веществ через несколько минут после установления осмотического равновесия. В этом случае осмолярная концентрация внутри- и внеклеточной жидкостей сравняется: ее можно будет рассчитать через отношение общей осмолярности (13811 мосм) к суммарному объему, который составит 44 л. В результате получим 313,9 мосм/л. Следовательно, после установления равновесия осмолярная концентрация во всех жидких средах будет одинакова. Предполагая, что ни вода, ни растворенные вещества не покидают организм, a NaCl не перемещается через мембраны клеток, рассчитаем объемы жидких сред. Объем внутриклеточной жидкости рассчитывается как отношение общей осмолярности внутриклеточной жидкости (7840 мосм) к осмолярной концентрации (313,9 мосм/л). В результате получим 24,98 л. Объем внеклеточной жидкости рассчитывается как отношение общей осмолярности внеклеточной жидкости (5971 мосм) к осмолярной концентрации (313,9 мосм/л), что составит 19,02 л. Напомним снова о допущении, что введенный во внеклеточную жидкость NaCl внутрь клеток не перемещается.

Таким образом, на примере введения 2 л гипертонического раствора NaCl можно видеть, что объем внеклеточной жидкости возрастет более чем на 5 л, а объем внутриклеточной жидкости уменьшится почти на 3 л.

Данный метод расчета изменений объема и осмолярности жидких сред организма можно применить к решению практически любой клинической задачи, связанной с регуляцией объема. Читатель должен быть ознакомлен с подобными расчетами, поскольку понимание математических аспектов определения осмотического равновесия между внутри- и внеклеточной жидкостями является основным в осмыслении практически всех нарушений баланса жидкости в организме и терапии этих состояний.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Что происходит с клеткой в гипертоническом растворе

Понимание градиентов клеточного давления

У животных клетки всегда стремятся поддерживать равновесие между своей внутренней (внутриклеточной) средой и окружающей (внеклеточной) средой. Барьер между клетка и внешний мир полупроницаемая мембрана называется клеточная мембрана, Помимо воды, внеклеточная среда для клеток человеческого организма включает плазму, белки, жиры, глюкозу, продукты жизнедеятельности, ионы и другие вещества. Эти растворенные вещества называются растворенными веществами. Подобные растворы также присутствуют внутри клеток.

осмос это спонтанный гомеостатический процесс, когда вода движется из области низких растворенное вещество концентрация до высокой концентрации растворенного вещества через полупроницаемую мембрану. Это естественный процесс, отражающий предпочтение систем для достижения и поддержания равновесия. Количество воды вне клетки по сравнению с внутренней создает осмотическое давление градиент, который заставляет воду двигаться. Другими словами, если снаружи клетки больше растворенных веществ, чем внутри, вода выйдет из клетки, чтобы выровнять уровень растворенного вещества внутри. И наоборот, большее количество растворенных веществ внутри клетки по сравнению с внешней средой вызывает попадание воды в клетку. Процесс, с помощью которого организмы поддерживают водный баланс, называется осморегуляцией.

Гипертонические решения

Для обсуждения того, что происходит с клеткой в гипертонический раствор ‘решение ’Относится к внеклеточной среде. Hyper – латинский префикс, означающий более или выше. Следовательно, гипертонический раствор содержит больше растворенных веществ, чем внутриклеточная среда, поэтому вода покидает клетку, пытаясь достичь равновесия. Если потеряно достаточное количество воды, клетка приобретет морщинистый или сморщенный вид. В красном кровь Клетки это называется приобретение зазубренных очертаний и поверхность клеток приобретает зубчатый вид. Большая потеря воды может быть вредной или даже смертельной для клетки.

Как некоторые организмы преодолевают гипертонические растворы

Морские организмы часто живут в гипертонических средах по сравнению с химией их внутреннего тела. вид могут жить в таких условиях, потому что они разработали адаптивные механизмы. Например, рыбы используют большую площадь поверхности жабр для газообмена с соленой водой. Однако из-за осмоса клетки в жабрах постоянно теряют воду в море. Рыба преодолевает это, выпивая большое количество соленой воды и выделяя излишки соли. Этот процесс позволяет им поддерживать жидкость гомеостаз живя в гипертонической среде.

Изотонические и гипотонические решения

изотонический раствор имеет концентрацию растворенного вещества, равную концентрации внутри клетки. Это состояние равновесия, и вода не проникает внутрь или наружу через полупроницаемую мембрану. В отличие от гипотоническое решение имеет меньше растворенного вещества, чем внутри клетки, как положить клетку в дистиллированную воду. В этой ситуации вода попадает в клетку, и если ее не контролировать, она может взорваться (лизируют и умереть

Место гипертонического раствора хлорида натрия в терапии муковисцидоза

1, 1, 1, 1, 1–3, 2 1 — ФГБУ научный центр» РАН: 115478, Москва, ул. Москворечье, 1;2 — ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России: 105077, Москва, ул. Парковая, 32, корп. 4;3 — ГБУЗ Москвы «Городская клиническая больница им. ДЗ г. Москвы: 105077, Москва, ул. Парковая, 32

Прогноз заболевания при муковисцидозе (МВ) в подавляющем большинстве случаев определяется выраженностью поражения бронхолегочной системы. Именно поэтому изучению новых методов терапии бронхолегочной системы уделяется самое пристальное внимание. Помимо антибактериальных средств и кинезитерапии, важную роль играют муколитические препараты, среди которых все большее значение придается применению гипертонического раствора хлорида натрия (ГРХН), который было бы более корректно отнести к регидратантам мокроты. В статье представлен систематический обзор литературы, посвященный безопасности и клинической эффективности применения ингаляций ГРХН (в комбинации с гиалуроновой кислотой или без таковой), а также возможности его длительного приема в качестве базисной терапии в сочетании с муколитическим препаратом дорназа альфа больными МВ разных возрастных групп.

Ключевые слова: муковисцидоз, ингаляционная терапия, муколитические препараты, гипертонический раствор хлорида натрия, гиалуроновая кислота, Гианеб.

Муковисцидоз (МВ) — наследственное заболевание, наиболее распространенное в популяции европеоидов, без адекватного лечения резко сокращающее продолжительность и качество жизни (КЖ) пациентов. Клинически МВ проявляется поражением дыхательной системы, экзокринной недостаточностью поджелудочной железы, гепатобилиарными осложнениями, нарушением процессов пищеварения и всасывания в кишечнике, а также снижением репродуктивной функции. Прогноз заболевания в подавляющем большинстве случаев определяется выраженностью поражения бронхолегочной системы. Именно поэтому изучению новых методов терапии бронхолегочной системы уделяется самое пристальное внимание. Помимо антибактериальных средств и кинезитерапии, важное место занимают муколитические препараты, среди которых все большее значение придается гипертоническому раствору хлорида натрия (ГРХН), который было бы более корректно отнести к регидратантам мокроты [1, 2].

Мукоцилиарный клиренс как в норме, так и при патологии является основным механизмом очищения респираторной системы от вдыхаемых частиц и других веществ, содержащихся в бронхах. Основ- ными составляющими этого механизма являются цилиарный эпителий и покрывающая его жидкость — бронхиальный секрет (БС). БС представляет собой гетерогенное вещество, состоящее из легкораство- римых в воде компонентов (растворимая фаза) — 89–95% состава и нерастворимой в воде фибрилляр- ной фазы, состоящей в основном из гликопротеидов с высокой молекулярной массой. Макромолекулярными компонентами фибриллярной фазы трахеобронхиального секрета являются протеины, муцины, гликопротеиды, липиды, нуклеиновые кислоты [3].

характеристики БС, его реология и вязкость, определяются качественным и количественным содержанием в ней муцинов. Муцины (гликопротеиды) являются главными макромолекулярными составляющими мокроты и в основном определяют ее вязкость [3]. Состав муцинов (60–80% углеводов и 20–40% белков) определяется экспрессией 4 основных генов, реализующих себя в экзокринных тканях, респираторном эпителии. [4]. Ген MUC4 определяет синтез трахеобронхиальных муцинов. Эпителиальные клетки дыхательных путей выделяют 3 гелеобразующих муцина, включая MUC2, MUC5AC и MUC5B, последние 2 считаются основными гелеобразующими муцинами респираторной системы у здоровых лиц [5].

У больных МВ вследствие дефекта CFTR слизь респираторного тракта существенно меняет свои физические и химические свойства, и кроме пониженной влажности, обладает рядом биохимических изменений, включая снижение pH [6]. При повышении вязкости БС у больных МВ удаляется перициллиарный слой БС, что приводит к деструкции цилиарного эпителия, вязкая слизь блокирует эпителий, замедляя движение слизи [7]. Движение нейтрофилов также нарушается, и местные антибактериальные вещества, такие как лактоферрин и лизоцим, не могут остановить инфицирование респираторной системы патогенными бактериями.

Показано, что концентрация муцинов MUC5AC и MUC5B в мокроте больных МВ снижена [4, 5]. При этом железами респираторного тракта и бокаловидными клетками выделяется очень вязкий секрет с повышенным содержанием муцинов, белка, что вызывает обструкцию бронхов и нарушает процесс самоочищения легких. В субмукозных железах больных МВ повышен уровень CFTR, mRNA и белка [8]. Выявлено повышенное содержание сополимеров ДНК и в БС [9]. Кроме того, в образцах мокроты больных МВ обнаружены повышенные концентрации анионных гликозаминогликанов [10, 11]. Имеются данные о значительно больших уровнях гиалуроновой кислоты (ГК) [9], хондроитина [12] и гепарансульфата [13]. Выявлено, что различные патогенные бактерии, например Pseudomonas aeruginosa, способны вызывать выход гликозоаминогликанов с поверхности эпителия [14].

Мукоактивная терапия проводится препаратами 2 групп — муколитическими и регидратантами, или гиперосмолитическими.

Целью муколитической терапии является нормализация вязкоэластических свойств секрета и оптимизация мукоцилиарного транспорта, обеспечивающего эвакуацию секрета из легких и придаточных пазух носа. В России применяются муколитические препараты различных групп, часто в сочетании, особенно при тяжелых состояниях. Традиционно назначаются муколитические препараты из группы тиолов (), амброксол и дорназа альфа [1]. Возможна комбинация способов введения (ингаляционный, внутривенный, пероральный). Однако в большинстве зарубежных исследований дорназа альфа считается единственным муколитическим препаратом, положительное действие которого доказано в контролируемых исследованиях при длительном применении у больных МВ различной тяжести течения всех возрастных групп. Показано, что при использовании дорназы альфа улучшается легочная функция, снижается частота бронхолегочных обострений, а прогрессирование патологического процесса в легких замедляется [15, 16].

По другим муколитическим препаратам, включая и амброксол, достаточных доказательств их эффективности при МВ до сих пор нет [2, 17–19]. Регидратанты (гиперосмолярные препараты). В последнее время появились препараты особой группы, при воздействии которых, как и при терапии муколитическими препаратами, мокрота разжижается и улучшается ее клиренс. Это т. н. гиперосмолярные препараты, или регидратанты. При воздействии указанных препаратов увеличивается водная составляющая БС, компенсируя дефект хлорных каналов, обусловленный геном МВ. Наиболее хорошо изученным препаратом этой группы является ГРХН, рекомендованный к применению больными МВ [19]. Маннитол в форме сухого порошка для ингаляций, проходящий в настоящее время клинические испытания III фазы, обладает осмотическим действием, задерживая жидкость в БС, покрывающем слизистую оболочку бронхов. В исследованиях [1, 18, 20, 21] сообщается, что при воздействии препарата улучшается функция легких у некоторых больных МВ; препарат применяется в случае отсутствия у больных значимого эффекта при лечении дорназой альфа и плохой переносимости ГРХН.

Гипертонический раствор хлорида натрия

Исходя из предположения, что ГРХН улучшает мукоцилиарный клиренс, воздействует на основной дефект гидратации и поддерживает в рабочем состоянии респираторный эпителий, тем самым сохраняя легкие, перспективным методом лечения является назначение ГРХН в самые ранние сроки жизни ребенка. С этой целью M.Rosenfeld et al. (2011) в исследовании, в котором принимали участие дети в возрасте 12–30 мес. (n = 18), получавшие 7%-ный ГРХН 2 раза в день в течение 14 дней, показано, что ГРХН хорошо переносился пациентами этой возрастной группы [39]. С 2011 г. в московском отделении Российского центра муковисцидоза начато активное применение ГРХН в комплексной терапии бронхиальной обструкции наряду с дорназой альфа. К апрелю 2013 г. 57,4% больных МВ детей и подростков (n = 190) постоянно получали ингаляции ГРХН 3–7%-ной концентрации. Особое клиническое значение представляло его применение у детей раннего возраста, ГРХН стимулирует кашлевой рефлекс во время ингаляций, что способствует отхождению мокроты у малышей. Пациентам первого года жизни (n = 20) постоянно проводились ингаляции ГРХН 3–7%-ной концентрации. В большинстве случаев 7%-ный раствор переносился хорошо, однако у 5 (25%) больных, у которых лечение начато 7%-ным раствором, концентрация была снижена по причине индивидуальной непереносимости [41]. Важным вопросом остается комбинированное ингаляционное применение мукоактивных препаратов, тем более что ГРХН и дорназа альфа, воздействуя на разные звенья патогенеза, логически должны взаимно усиливать отхаркивающий эффект. В отечественном консенсусе комбинированное использование ГРХН и дорназы альфа не обсуждается, но при этом не рекомендуется их смешивать в одном ингаляторе [18]. В США в 2014 г. среди больных старше 6 лет применение дорназы альфа составило 86,0%, а ГРХН — 65,7%, при этом убедительно продемонстрировано, что как минимум у 50% больных МВ в США применялся и тот, и другой препарат [42]. К странам с высокой долей комбинированной терапии относятся Бельгия, Израиль, Румыния [43]. По данным национального Регистра больных муковисцидозом, в 2014 г. 45,9% больных ингалировали ГРХН и 92,8% — дорназу альфа, что, безусловно, говорит о существенной доли комбинированной мукоактивной терапии в России [44, 45].

И международный, и собственный опыт указывает на то, что при применении 7%-го ГРХН, несмотря на сочетанное применение бронхолитических препаратов, довольно часто (по разным данным — от 8 до 30%) возникают побочные эффекты в виде сильного кашля, фарингита и бронхоспазма; многие пациенты отмечают длительно сохраняющийся неприятный соленый вкус вдыхаемого раствора, при этом комплаентность значительно снижается [1, 18, 30, 46].

Гипертонический раствор хлорида натрия и ГК

Для улучшения комплаенса при использовании ГРХН в оптимальной терапевтической концентрации 7% исследованы различные добавки, в частности ГК — полисахарид, присутствующий в тканях человека. ГК — компонент внеклеточного матрикса, является высокомолекулярным гликозаминогликаном, который состоит из повторяющихся дисахаридов и глюкуроновой кислоты. Интересные исследования по применению ГК проведены не только при МВ, но и при бронхиальной астме, и при эмфиземе легких [47–49]. На мышиных моделях МВ получено снижение легочного воспаления после 3 дней ингаляционного введения ГРХН [50]. Показано, что ГК не только блокирует возникновение бронхоспазма, вызываемого нейтрофильной эластазой [51], но и облегчает вентиляцию и газообмен, регулируя баланс жидкости в интерстиции легких. Кроме того, вдыхание ГРХН с добавлением 0,1%-го раствора ГК оказалось значительно приятнее по вкусу, чем без таковой [52, 53]. В Российской Федерации 7%-ный ГРХН в сочетании с 0,1%-ной ГК в 2015 г. зарегистрирован под торговым названием Гианеб.

Таким образом, в систематическом обзоре, посвященном применению ГРХН у больных МВ, показано, что при ингаляционном его введении улучшаются мукоцилиарный транспорт, функции легких и КЖ больных в возрасте старше 6 лет по сравнению с контрольной группой, снижаются частота обострений бронхолегочного процесса и риск инфицирования. Отмечено, что помимо неприятных вкусовых ощущений, при лечении ГРХН имеет место высокая вариабельность результатов в зависимости от возраста пациентов и значительная (до 30%) частота побочных эффектов в виде кашля и бронхоспазма, несмотря на обязательное использование препаратов. При использовании комбинированного препарата ГРХН + ГК снижается число побочных явлений и улучшается приверженность терапии. В настоящее время обсуждается эффективность длительного приема ингаляций ГРХН больными МВ разных возрастных групп (в комбинации с ГК или без таковой) в качестве базисной терапии в сочетании с муколитическим препаратом дорназа альфа [19, 58].

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ

Красные кровяные тельца (эритроциты) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезенке. В эритроцитах содержится содержащий железо белок — гемоглобин, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, он имеет светло-красный цвет. В тканях кислород освобождается из связи, снова образуется гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие и небольшое количество углекислого газа[6].

У млекопитающих животных эритроциты безъядерные, а в связи с выталкиванием ядра на определенной стадии своего развития приобретают форму двояковогнутого диска, благодаря чему в 1,64 раза увеличивается их поверхность по сравнению с поверхностью шара, что создает благоприятные условия для диффузии газов через их оболочку. Поверхность эритроцитов большая и составляет 27—32 м 2 /кг массы животного [4].

Осмотическое давление – это сила, обеспечивающая переход растворителя через полупроницаемую мембрану из менее концентрированных растворов в более концентрированные. Осмотическое давление крови создается солями, глюкозой и – составляет 7—8 атм., что соответствует осмотическому давлению 0,85—0,9% раствора NaCI. Растворы, имеющие одинаковое осмотическое давление, называют изотоническими, с меньшим осмотическим давлением — гипотоническими, а с большим—гипертоническими.

Величина осмотического давления оказывает существенное влияние на структуру и функцию клеток крови. Так, если поместить кровь в раствор небольшой степени гипотонии, то эритроциты будут только набухать и увеличиваться в размере, а в растворах с более низким осмотическим давлением она разрушается с выходом гемоглобина в плазму крови, которая приобретает прозрачный красный цвет (лаковая кровь). Это явление называется осмотическимгемолизом эритроцитов. В клинике с диагностической целью определяют максимальную и минимальную величину осмотической резистентности эритроцитов, т.е. их устойчивость к разной степени гипотонии. Гемолиз части эритроцитов может начинаться уже в 0,5-0,4–процентном растворе натрий хлорида (NaCI), а при более низкой степени гипотонии разрушаются все эритроциты.

Различают три варианта тоничности: один раствор по отношению к другому может быть изотоническим, гипертоническим и гипотоничнеским.

Изотония — равенство осмотического давления в жидких средах и тканях организма, которое обеспечивается поддержанием осмотически эквивалентных концентраций содержащихся в них веществ. Изотония — одна из важнейших физиологических констант организма, обеспечиваемых механизмами саморегуляции. Изотонический раствор — раствор, имеющий концентрацию вещества, равную внутриклеточной. Клетка, погружённая в изотонический раствор, находится в равновесном состоянии — молекулы воды диффундируют через клеточную мембрану в равном количестве внутрь и наружу, не накапливаясь и не теряясь клеткой. Отклонение осмотического давления от нормального физиологического уровня влечёт за собой нарушение обменных процессов между кровью, тканевой жидкостью и клетками организма. Сильное отклонение может нарушить структуру и целостность клеточных мембран.

Гипертонический раствор — раствор, имеющий бо́льшую концентрацию вещества по отношению к внутриклеточной. При погружении клетки в гипертонический раствор, происходит её дегидратация — внутриклеточная вода выходит наружу, что приводит к высыханию и сморщиванию клетки.

Гипотонический раствор — раствор, имеющий меньшее осмотическое давление по отношению к другому, то есть обладающий меньшей концентрацией вещества, не проникающего через мембрану. При погружении клетки в гипотонический раствор, происходит осмотическое проникновение воды внутрь клетки с развитием её гипергидратации — набухания с последующим цитолизом. Известно, что любые воздействия на организм находят свое отражение в изменениях системы крови, которая включает в себя как кроветворные органы, так и периферическую кровь. Реакция на воздействие различных агентов может колебаться в различных пределах от резко выраженного токсического до стимулирующего эффекта, а исследуемые характеристики могут как существенно отклоняться от нормы, так и не выходить за ее пределы [1].

Антигемолитическим действиям обладают 2-гидроксиламониевые соли арил-, тио- и арилсульфонилуксусной кислот. Л.Гринбер и А.М. Аллахвердиев обнаружили повышение резистентности эритроцитов после добавления формиата Na и обработки промахином.

Лекарственные препараты также были исследованы на гемолитическое действие. Н.М.Митрохин с сотрудниками исследовали вещества, применяемые в медицинской практики. Они установили, что более 70% исследованных препаратов вызывают деформацию эритроцитов. Катионы вызывают преимущественно стоматолиз клеток. Таким механизмом действия обладают димедрол, аминазин, промедола гидрохлорид и некоторые другие препараты. Анионы вызывают эхиноцитоз эритроцитов. Такое влияние характерно для всех барбитуратов, карцеина, мединала [3].

Длительное воздействие нафталина может вызвать повреждение или разрушение красных кровяных телец [1].