Гипокалиемия что это такое симптомы

Гипокалиемия (нехватка калия в организме)

Общие сведения

Под гипокалиемией подразумевается снижение в сыворотке содержания калия до показателя ниже 3,5 ммоль/л, дефицит которого может быть обусловлен как уменьшением его запасов в организме, так и патологическим перемещением в клетки. Большая часть калия (120–160 ммоль/л) в норме находится во внутриклеточном пространстве (около 90%), а оставшаяся часть содержится в крови/костной ткани. Нормой содержания калия в организме является его концентрация в сыворотке от 3,5 до 5,5 ммоль/л. Концентрация калия в крови относительно постоянная, что регулируется процессами поступления его в клетки/выведения почками. Процесс перемещения калия из крови через клеточные мембраны определяется концентрацией калия вне клетки, состоянием мембран и клеточным метаболизмом. Связывание калия внутри клетки происходит при образовании белка и гликогена: установлено, что на 1 г гликогена поступает в клетки 1 г азота белка и 0,3 ммоль ионов калия.

Калий поступает в организм с пищей в среднем в количестве 2-3 г/сутки и абсорбируется в ЖКТ (тонком кишечнике); выводится с мочой (2-5 г), в меньшей степени с калом (менее 10 ммоль). Объем/скорость выделения калия определяется множеством факторов: концентрацией калия в крови, осмолярностью, состоянием кислотно-основного равновесия, влиянием гормонов вазопрессина/альдостерона, скоростью обновления клеток.

Суточная потребность в калии организма взрослого человека варьирует в пределах 40–100 ммоль/л. Повышает эффективность усвоения калия витамин В6, в то время как алкоголь негативно влияет на его баланс в организме.

Следует учитывать, что калий из пищи плохо усваивается при дефиците магния. Поэтому часто недостаток калия и магния в организме взаимосвязаны. В норме баланс калия постоянно поддерживается процессом его выделения и поступления с пищей. При этом, содержание в организме калия обратно пропорционально содержанию натрия, то есть, чем больше калия, тем меньше натрия, и наоборот.

Калий принимает активное участие в передаче нервных импульсов, формировании клеточных потенциалов, сокращении гладких/скелетных мышечных волокон, кардиомиоцитов. Макроэлемент повышает стрессоустойчивость/физическую выносливость, координирует сердечный ритм, ответственен за нормализацию АД, способствует выведению из организма аллергенов/токсинов. Нехватка калия в организме у женщин и недостаток калия у мужчин являются опасным состоянием, поскольку его функции в организме чрезвычайно широкие: калий поддерживает биоэлектрическую активность клеток, кислотно-щелочное равновесие/водно-солевой баланс; способствует стабилизации сердечного ритма, уровня кровяного давления, поддержанию уровня рН.

Достоверных статистических данных распространенности гипокалиемии в общей популяции людей нет. Важно понимать, что и манифестная и особенно субклиническая гипокалиемия очень распространены в клинической практике, но зачастую остаются нераспознанными. Однако, дефицит калия выявляется у 3-20% пациентов гастроэнтерологического/кардиологического отделений. Причиной затруднений распознавания гипокалиемии служит вариабельность/динамичность и многообразие ее клинических проявлений, в связи с чем гипокалиемия имитирует различную органную/системную патологию.

Патогенез

Патогенез гипокалиемии многообразен и определяется ее формой. Основную роль в поддержании калиевого гомеостаза играют почки. Уровень калийурии определяется совокупностью нескольких процессов, а именно: фильтрацией калия, секрецией и его реабсорбции. Поскольку калий в плазме крови находится в свободном состоянии, он в почечных клубочках полностью фильтруется, ионы калия прошедшие через фильтр почти в полном объеме реабсорбируются в дистальных/проксимальных канальцах.

Процесс выделение почками калия находится под гуморальным контролем, основная роль в котором принадлежит минералокортикоидам (альдостерону), который как увеличивает проникновения ионов калия в клетки дистального канальца, так и повышает проницаемость клеточной мембраны для калия, способствуя секреции калия. Кроме альдостерона, в процессах регуляции выделения калия почками принимает участие и инсулин, который уменьшает выделение калия почками. Существенное влияние на калийурию оказывает состояние кислотно-щелочного равновесия. Так, при алкалозе в результате перехода калия, находящегося в плазме крови в клетки, развивается гипокалиемия. Калиевый дефицит отмечается при усиленном/ускоренном распаде белков в организме, что способствует форсированию выделение калия.

Классификация

В клинической практике выделяют:

Причины

Причины гипокалиемии достаточно разнообразные к основным из которых можно отнести:

Симптомы

Симптомы гипокалиемии зависят от уровня содержания калия в организме, однако, следует учитывать, что показатели концентрации калия в плазме отражают состояние калиевого баланса неточно. Симптомы и жалобы пациентов, сопровождающие снижение в организме концентрации калия, неспецифичны и достаточно разнообразны, поэтому в большинстве случаев речь идет не о клинической картине, а о различных клинических масках гипокалиемии.

Основные признаки дефицита калия наблюдаются при снижении его общего количества в диапазоне 10-30%, снижение содержания калия ниже 1,5 ммоль/л вызывает паралич дыхательных мышц. Симптомы недостатка калия в организме у женщин и нехватка калия в организме у мужчин манифестируют одной и той же симптоматикой.

Первые признаки нехватки калия связаны с нарушением нервно-мышечной возбудимости, что обусловлено нарушением поляризации/деполяризации клеточных мембран и проявляется астенией/мышечной слабостью, повышенной усталостью, парестезиями/спазмами мышц, снижением сухожильных рефлексов. При хронической гипокалиемии появляются функциональные расстройства и структурные повреждения как периферической, так и центральной нервной системы, что реализуется расстройствами психоэмоциональной сферы в виде ипохондрического, астенического или тревожно-депрессивного синдромов.

Сенсорные нарушения манифестируют легкими парестезиями конечностей/лица или утратой тактильной/болевой чувствительности или выраженной гиперестезией. Двигательные нарушения коррелируют с выраженностью/длительностью гипокалиемии, варьируя от легкой слабости мышц верхних и нижних конечностей, снижения сухожильных рефлексов до паралича, в том числе дыхательных мышц. Проявлением гипокалиемии могут быть и симптомы/изменения со стороны органов пищеварения (парез кишечника, метеоризм, рвота, кишечная непроходимость паралитическая, запоры), а также мочеполовой системы (полиурия, атония мочевого пузыря, некроз в почках).

Одним из наиболее частых проявлений гипокалиемии являются расстройства сердечно-сосудистой деятельности, для которых характерно расширение полостей сердца, снижение сократительной функции миокарда, наличие систолического шума на верхушке сердца, снижение артериального давления.

Повреждающее действие недостаточности ионов калия в организме хорошо отражается на ЭКГ, что позволяет ее использовать в качестве своеобразного индикатора скрытой гипокалиемии. К характерным ЭКГ-признакам гипокалиемии относятся желудочковые экстрасистолы, депрессия/инверсия зубца Т, пролонгация QRS, выраженный зубец U, снижение сегмента ST (рис. ниже).

Как правило, при дефиците калия отмечается снижение психической/умственной деятельности, проявляющееся в заторможенности, апатии, а при значительном дефиците, возможно развитие коматозного состояния.

Анализы и диагностика

В основе диагносте лежат лабораторно-инструментальные методы обследования пациента:

Лечение

Лечение гипокалиемии тяжелой формы проводится в соответствующих отделениях — гастроэнтерологическом/неврологическом или в отделение реанимации/интенсивной терапии (определяется патологией, вызвавшей снижения К+). Прежде всего отменяется прием медикаментозных препаратов, способствующих развитию гипокалиемии. Основной задачей лечения является нормализация содержания К+, а также купирование нарушений ритма.

При легкой степени калиевого дефицита и стабильности состоянии пациента назначаются преимущественно пероральные формы препарата калия. Учитывая тесную связь в развитии патологии ионов калия и магния, рекомендуется проведение комплексной коррекции калий-магниевого дефицита (в одном препарате), поскольку при одновременной коррекции концентрации этих электролитов отмечается аддитивный эффект. Существует несколько содержащих калий/магний препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии, наиболее эффективным из которых является Панангин, в состав которого кроме калия/магния входит аспартат, о способствующий активизации транспорта ионов калия/магния через клеточную мембрану, нормализуя тем самым клеточный метаболизм. Расширяет спектр клинического назначения Панангина и его кардио-протекторное действие, снижение артериального давления и риска аритмии, а также его положительное влияние на функцию печени.

При тяжелой форме гипокалиемии предпочтение отдаётся внутривенное вливанию Хлорида калия. С целью недопущения гиперкалиемии необходима низкая скорость инфузии (не выше 10 мэкв/ч). Для снижения почечной экскреции калиевых ионов назначают калийсберегающие диуретики, например, Спиронолактон. При гипогликемических аритмиях вводят Хлорид калия внутривенно, в объеме до 40 мЭкв на фоне постоянного мониторинга сердечного ритма (ЭКГ), частоты дыхательных движений. В большинстве случаев своевременно восполненный недостаток К+ способствует достижению синусового ритма. При выраженных аритмиями могут назначаться антиаритмические препараты (Пропафенон, Амиодарон, Флекаинид). Соответственно, внутривенное введение калийсодержащих растворов должно рассматриваться как процедура высокого риска и прибегать к ней рекомендуется лишь в крайних случаях, отдавая предпочтение неинвазивному методу введению препаратов.

Гипокалиемия и ее коррекция

Клиническая картина

Снижение концентрации калия отражается на всех органах и системах и организме в целом. Симптомы гипокалиемии неспецифичные, выраженность которых напрямую зависит от уровня ионов в плазме крови.

В связи с этим выделяют:

При легкой степени гипокалиемии больные сонливы, ощущают мышечную слабость, повышенную усталость, тремор в руках, боли в ногах, апатию.

При прогрессировании и переходе во вторую стадию, состояние ухудшается, развивается депрессия, выраженная слабость в мышцах, боли и судороги в нижних конечностях, парастезии (ощущение «мурашек» на коже), снижение рефлексов, сухость кожи и волос, учащение мочеиспусканий с развитием полиурии, учащение дыхания, ощущение сердцебиения, риск самопроизвольного аборта у беременных.

Развитие персистирующей степени гипокалиемии выступает неблагоприятным прогностическим признаком и угрожающим состоянием для жизни пациента.

Для неё характерны:

Показания на ЭКГ и другая диагностика

Клинические проявления гипокалиемия неспецифичны. Их можно встретить при многих заболеваниях внутренних органов. Частота своевременной диагностики гипокалиемии недостаточная. Например, эмоциональная неустойчивость, раздражительность и слабость в ногах, онемение и покалывание у детей с патологией почек и пожилых пациентов не связывают с потерями калия.

Анализ крови

Сыворотку крови на содержание электролитов нужно исследовать при всех факторах риска дисбаланса микроэлементов, особенно при проведении длительной гипотензивной терапии у больных с нарушением работы органов пищеварения и нефропатией. Гипокалиемия – это диагноз в первую очередь лабораторный. Нормой считается содержание калия не менее 3,5 ммоль/л.

При проведении анализа важно:

Анализ мочи на содержание калия

Если за сутки выделяется больше 15 ммоль/л калия, то механизм его потери связан с заболеваниями почек. Меньшие значения означают недостаточное поступление или болезни пищеварительной системы. Необъяснимый дефицит калия с усиленным выведением его с мочой также встречается при опухолях, низкой концентрации магния, скрытой рвоте при анорексии и злоупотреблении препаратами.

Предварительный диагноз гипокалиемии можно поставить после проведения электрокардиографии, так как она имеет типичные признаки:

На кардиограмме также обнаруживают нарушения ритма – желудочковые экстрасистолы (парные, групповые), приступы тахикардии.

Постановка диагноза

Биохимический анализ крови с определением в сыворотке крови калия (при гипокалиемии уровень будет фиксироваться ниже 3,5 ммоль/л.)

Определение газового состава крови, на основании чего выделяют :

Определение количества хлорида в суточной моче для выяснения возможной причины гипокалиемии:

Уровень ренина и альдостерона для установления причины высоких цифр артериального давления.

Клинический анализ крови с определением количества лейкоцитов (риск ложной гипокалиемии при их высоком значении).

Сердце наиболее болезненно реагирует на колебания уровня калия в организме. При прогрессивном снижении К происходит гиперполяризация мембран клеток, поскольку внутри клетки его концентрация сначала остается на нормальном уровне, а вне клетки снижается, что вызывает парные желудочковые экстрасистолы. Наиболее эффективный метод фиксации этих изменений — ЭКГ

Гипокалиемия на ЭКГ отражается в виде инверсия зубца Т с одновременным увеличением зубца U, чрезмерное удлинение интервала QT-U, зубец U стает похожим на Т, Сегмент ST ниже изолинии.

Симптомы острого состояния

Хроническая легкая гипокалиемия протекает бессимптомно. При снижении уровня калия до 2,5 ммоль/л появляется выраженная мышечная слабость. При остром состоянии возникают такие клинические проявления:

Если на этой стадии не восстановлен баланс электролитов, то нарушается сократимость миокарда, величина выброса крови из желудочков. Нарушения ритма становятся угрожающими для жизни (фибрилляция желудочков, прекращение сокращений), а сердечная недостаточность нарастает.

Снижается двигательная активность желудка и кишечника, что по мере прогрессирования патологии приводит к паралитической непроходимости.

Низкая способность концентрации мочи канальцами почек сопровождается усиленным выделением мочи, жаждой, преобладанием ночного диуреза над дневным. Тяжелая или внезапная потеря калия проявляется параличом скелетной и дыхательной мускулатуры, что угрожает прекращением функции легких.

Смотрите на видео о причинах и лечении гипокалиемии:

Этиологические факторы

Причины гипокалиемии выделены в три основные группы на основании механизма развития: в связи с недостаточным поступление, усиленным выведением и нарушением обмена калия.

Среди их выделяют:

Гипокалиемия

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

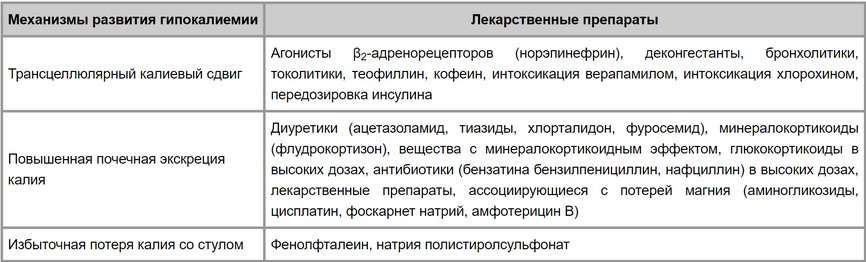

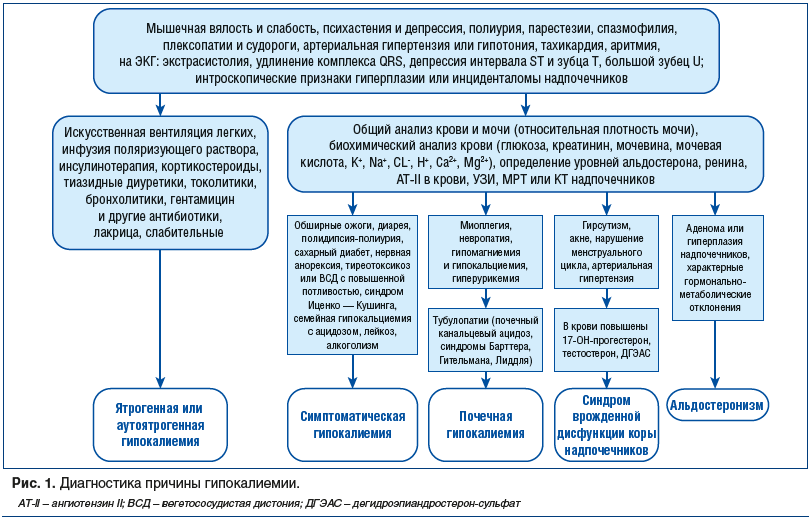

Гипокалиемия — наиболее частая форма электролитного дисбаланса. Статья содержит этиологическую и патогенетическую классификацию гипокалиемии, которая включает более 20 номинаций и отражает широкий спектр состояний, сопровождаемых уменьшением уровня калия в крови до 3,5 ммоль/л и ниже. Значительная часть этиопатогенетических вариантов гипокалиемии рассмотрена подробно с точки зрения причин и механизмов ее развития. Особое внимание уделено ятрогенной гипокалиемии, которая является осложнением интенсивной терапии, а также гипокалиемии на фоне относительно редких состояний и заболеваний, малознакомых практикующим врачам. Основная часть статьи отведена дефинициям синдрома гипокалиемии и его клинической и лабораторной диагностике. Показаны исключительная вариативность и неспецифический характер клинических проявлений этого синдрома, имитирующего разнообразную, как правило, острую патологию, что затрудняет, а фактически делает невозможной клиническую диагностику гипокалиемии. При этом верификация синдрома гипокалиемии с помощью определения уровня калия в крови также связана с рядом объективных и субъективных ограничений и затруднений. Уточнены приемы, средства и методы преодоления диагностических трудностей. Предложена схема-алгоритм диагностики основных разновидностей гипокалиемии. Проанализированы риски, сопровождающие диетическую и медикаментозную коррекцию гипокалиемии. Обсуждаются безопасные подходы к ее устранению.

Ключевые слова: гипокалиемия, осложнения интенсивной терапии, инфузионная терапия, электролитный дисбаланс, альдостеронизм, артериальная гипертония, патология почечных канальцев, аритмия, сердечная недостаточность, почечная недостаточность.

Для цитирования: Лукьянчиков В.С. Гипокалиемия. РМЖ. 2019;1(I):28-32.

Xema-Medica LLC, Moscow

Hypokalemia is the most common form of electrolyte imbalance. The article contains the etiological and pathogenetic hypokalemia classification, which includes more than 20 categories and reflects a wide range of conditions, accompanied by a decrease in the level of potassium in the blood to 3.5 mmol/l and below. A significant part of the hypokalemia etiopathogenetic variants is considered in detail in terms of causes and mechanisms of its development. Particular attention is paid to iatrogenic hypokalemia, which is an intensive therapy complication, as well as hypokalemia in the setting of relatively rare conditions and diseases, little known to practitioners. The main part of the article is devoted to the definitions of hypokalemia syndrome and its clinical and laboratory diagnosis. The article also shows exceptional variability and nonspecific nature of syndrome clinical manifestations, simulating a variety, usually acute pathology, which in fact makes it almost impossible to diagnose hypokalemia clinically. At the same time, hypokalemia syndrome verification by the level of potassium in the blood is also associated with a number of objective and subjective limitations and difficulties. Methods, means, and ways to overcome diagnostic difficulties are specified. A scheme-algorithm for the main hypokalemia types diagnosis is proposed. The risks accompanying dietary and medical correction of hypokalemia are analyzed. Safe approaches to hypokalemia elimination are discussed.

Keywords: hypokalemia, intensive care complications, infusion therapy, electrolyte imbalance, aldosteronism, arterial hypertension, renal tubular pathology, arrhythmia, heart failure, kidney failure.

For citation: Lukianchikov V.S. Hypokalemia. RMJ. 2019;1(I):28–32.

Статья посвящена синдрому гипокалиемии, представлены его этиология, дифференциальная диагностика, освещены возможности терапии и профилактики.

Дефиниции и классификация гипокалиемии

Причины и механизмы развития гипокалиемии

Патофизиология и клинические проявления гипокалиемии

Диагностика гипокалиемии

Коррекция гипокалиемии

Заключение

Только для зарегистрированных пользователей

Гипокалиемия

Что провоцирует / Причины Гипокалиемии:

Гипокалиемия развивается вследствие

Снижение поступления калия редко является единственной причиной гипокалиемии, поскольку за счет реабсорбции в дистальном отделе нефрона экскреция калия с мочой может уменьшаться до 15 ммоль/сут; количество же калия, поступающее в организм с пищей, в большинстве случаев превышает эту величину. Исключение составляют горожане с низким уровнем жизни и лица, придерживающиеся особых диет.

Однако недостаточное поступление калия может усугубить гипокалиемию, обусловленную потерями калия через ЖКТ или почки.

Гипокалиемию вызывают метаболический алкалоз (вследствие перераспределения калия и потерь через почки и ЖКТ), гипергликемия (вследствие осмотического диуреза), введение больших доз инсулина при диабетическом кетоацидозе (в результате стимуляции контртранспорта Na+/H+ и опосредованной этим активации Na+,K±ATФазы), повышение уровня катехоламинов, назначение бета2-адреностимуляторов (вследствие перемещения калия в клетки и повышения секреции инсулина), рост новых клеток (например, при назначении витамина В12 при болезни Аддисона-Бирмера или ГМ-КСФ при нейтропении), переливание размороженных и отмытых эритроцитов (поскольку замороженные эритроциты при хранении теряют до половины калия).

Потоотделение приводит к гипокалиемии как непосредственно, так и вследствие вызванного гиповолемией повышения уровня альдостерона и экскреции калия.

В норме при объёме стула 100-200 мл потери калия с ним составляют 5-10 ммоль/сут.

Симптомы Гипокалиемии:

Гипокалиемия способствует гликозидной интоксикации.

Диагностика Гипокалиемии:

В большинстве случаев эти допущения более или менее соблюдаются:

(К+кст) = (К+)м х Опл/Ом, где

ЧГКК = (К+кст)/(K+пл) = ((К+)м х Опл/Ом)/(K+пл), где

Приведенные расчеты справедливы, если осмоляльность мочи выше осмоляльности плазмы.

Нормальных значений чресканальцевого градиента концентрации калия нет, поскольку они зависят от баланса калия.

Для дифференциальной диагностики разных форм гиперальдостеронизма определяют уровень ренина и альдрстерона в плазме.

Бикарбонатурия, а также присутствие в моче других нереабсорбируемых анионов повышает чресканальцевый градиент концентрации калия и стимулирует выведение этого иона.

Лечение Гипокалиемии:

Концентрация калия в плазме недостаточно точно отражает его общее содержание в организме. Так, снижение концентрации калия в плазме до 3 ммоль/л может соответствовать дефициту от 200 до 400 ммоль калия. Если концентрация калия в плазме ниже 3 ммоль/л, то его дефицит часто достигает 600 ммоль. При перемещении калия из клеток (в частности, при диабетическом кетоацидозе) дефицит калия можно недооценить. В связи с этим во время лечения необходимо постоянно следить за концентрацией калия в плазме.

При гипокалиемии с метаболическим ацидозом (при длительном поносе или почечном канальцевом ацидозе) применяют бикарбонат и цитрат калия (последний распадается с образованием бикарбоната).

Введение калия с растворами глюкозы может привести к ещё большему снижению концентрации калия в плазме вследствие опосредованного инсулином перемещения калия в клетки. Быстрое в/в введение хлорида калия требует тщательного наблюдения за больным (ЭКГ, исследование двигательных функций).

Профилактика Гипокалиемии:

Правильный рацион питания поможет предотвратить развитие болезни. Трудно определить, возникнет ли гипогликемия после рвоты или диареи, после приема диуретиков.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Гипокалиемия:

Гипокалиемия

Гипокалиемия – это снижение уровня калия в плазме крови ниже 3,5 ммоль/л (мэкв/л). Основной причиной данного состояния является избыточная потеря калия через почки или ЖКТ. Симптомы включают общую мышечную слабость, повышенное мочеотделение. Наибольшую опасность представляет развитие нарушений ритма сердца. Помимо определения концентрации калия в сыворотке, диагностический поиск должен быть направлен на установление причины электролитного дисбаланса. Для лечения проводится восполнение калиевого дефицита и терапия патологии, которая его вызвала.

Гипокалиемия

Калий – это главный внутриклеточный макроэлемент. Внутри клеток находится около 90% всех калиевых ионов организма. Такая большая разница между внутри- и внеклеточной концентрацией необходима для поддержания мембранного потенциала клеток, их способности к возбуждению и передачи нервного импульса. Точные данные общей распространенности гипокалиемии отсутствуют. Известно лишь, что она выявляется у 3-20% больных, находящихся на стационарном лечении. Несколько чаще это расстройство наблюдается у пациентов кардиологического, гастроэнтерологического отделений.

Причины гипокалиемии

Относительно физиологической и доброкачественной причиной гипокалиемии можно считать обильное потоотделение при занятиях спортом, алиментарный фактор, т. е. недостаточное потребление калия с пищей (строгие диеты, однообразное питание). Патологическая гипокалиемия имеет большее количество причин, различающихся по механизму, вызывающему снижение содержания калия в организме:

Патогенез

Гипокалиемия приводит к гиперполяризации клеточных мембран, в результате этого повышается порог для возникновения потенциала действия (вплоть до полного его блокирования), что ухудшает возбудимость нейронов и миоцитов. Нарушается передача нервного импульса в нервно-мышечных синапсах, проводящей системе сердца. Снижаются тонус скелетной мускулатуры, гладкомышечной стенки сосудов, внутренних органов. Этим обусловлено большинство симптомов.

Замедляется моторика желудочно-кишечного тракта. Уменьшается чувствительность артериол к сосудосуживающему эффекту ангиотензина II. Гипокалиемия способствует появлению в сердце желудочковых эктопических ритмов, нарушению концентрационной способности почек (усиление экскреции воды). Подавляется секреция инсулина в поджелудочной железе и альдостерона в надпочечниках.

Истощение запасов К+ приводит к накоплению в клетке водорода и внутриклеточному ацидозу. Вследствие этого подавляются процессы тканевого дыхания и гликолиза. При патологоанатомическом исследовании отмечаются дистрофические изменения практически во всех внутренних органах (особенно в сердце, почках, печени).

Классификация

Чаще всего в клинической практике принято разделять гипокалиемию на:

Отдельно выделяется псевдогипокалиемия, не имеющая симптомов и не требующая лечения. Ложный результат анализа можно получить, если у больного очень высокий уровень лейкоцитов (лейкоциты активно поглощают К+). Такое происходит, например, при лейкозе или тяжелой инфекции. Также ложно завышенные показатели возможны, если концентрация К+ определяется в крови, длительно хранящейся при комнатной температуре.

Симптомы гипокалиемии

У некоторых пациентов гипокалиемия может протекать без каких-либо симптомов. Клиническая картина, ее выраженность определяются в большей мере не концентрацией К+, а скоростью ее снижения. Мышечная слабость является одним из первых симптомов. Иногда возникают мышечные подергивания (фасцикуляции), тетанические судороги (спазмы). Угнетение возбудимости нейронов ЦНС приводит к развитию симптомов психастении (сонливости, апатии, ухудшения концентрации внимания).

Осложнения

У части больных развивается дыхательная недостаточность вследствие выраженной слабости диафрагмы и межреберной мускулатуры. Возможна динамическая кишечная непроходимость. Очень редким осложнением тяжелой гипокалиемии является рабдомиолиз (разрушение мышечной ткани). Длительное истощение калиевых ионов может привести к возникновению кист в почках, хронической почечной недостаточности.

Диагностика

Пациентами с данным электролитным расстройством занимаются врачи разных специальностей в зависимости от того, что послужило причиной его развития. Чаще всего это гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи. Выясняется, какие лекарственные препараты принимает больной. При осмотре наибольшее значение имеет выявление таких симптомов как мышечная гипотония, аритмичный пульс. Назначается дополнительное обследование, которое включает:

Дифференциальный диагноз должен проводиться в первую очередь с гиперкалиемией, так как эти состояния имеют сходство клинических симптомов. Также гипокалиемию следует отличать от нейромышечных заболеваний (миастения, синдром Гийена-Барре, мышечные дистрофии), болезней, протекающих с инсипидарным синдромом (сахарный, несахарный диабет). Остро возникший паралич требует исключения ОНМК.

Лечение гипокалиемии

Отделение, в котором проводится лечение больных, определяется патологией, послужившей причиной снижения К+ (нефрологии, гастроэнтерологии и т.д.). Пациентов в тяжелом состоянии необходимо перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии. Для начала отменяются все лекарственные препараты, которые могут приводить к гипокалиемии. Основной и первоочередной задачей является нормализация концентрации К+, купирование жизнеугрожающих нарушений ритма.

Прогноз и профилактика

Гипокалиемия – это серьезная патология, которая без своевременного лечения может закончиться летальным исходом. Самой частой причиной смерти выступают аритмии (ПЖТ, ФЖ). Реже пациенты умирают от паралича диафрагмы, острой почечной недостаточности вследствие массивного рабдомиолиза. Профилактика сводится к лечению заболеваний, на фоне которых снижается уровень К+ в крови, добавлению к обычным мочегонным препаратам калийсбергающих диуретиков, употреблению продуктов, богатых калием (бананы, сухофрукты, овощи).