Глутаминовая кислота для чего в спорте

Глутаминовая кислота: показания и противопоказания

Глутаминовая кислота представляет собой аминокислоту, которая присутствует в строении белков. Она является активным и незаменимым участником обменных процессов головного мозга.

Состав препарата

Глутаминовую кислоту можно купить в форме таблеток. Каждая содержит 250 мг глутаминовой кислоты. В качестве дополнительных компонентов используются:

Таблетки фасуют в контурные ячейки, которые могут быть как алюминиевыми, так и выполненными из ПВХ. Одна упаковка содержит 10 штук. Также есть возможность купить сразу 60 таблеток. Их продают в полимерных банках, каждая их которых также упаковывается в картонную коробку.

Роль глутаминовой кислоты в организме

Глутаминовая кислота отвечает за активацию процессов метаболизма, протекающих в мозге. Она выступает медиатором нервных импульсов, повышая их активность. Достаточное количество аминокислоты обеспечивает стимуляцию восстановительных процессов в мозге, одновременно способствуя белковому обмену.

Благодаря протекающим обменным процессам, изменяются функции нервной системы и восстанавливается работа эндокринной системы. Одновременно с этим глутаминовая кислота способствует обеспечению нейтрализации аммиака и его выведению из организма. Отсутствие дефицита глутаминовой кислоты повышает устойчивость к гипоксии.

Человек получает глутаминовую кислоту извне с пищей. Кроме этого, она синтезируется и самим организмом в результате процессов катаболизма белков. Вещество легко проникает через гематоэнцефалический барьер, который препятствует прохождению большинства лекарственных препаратов из артериального русла к тканям мозга. Клеточная мембрана также не является непреодолимой преградой для глутаминовой кислоты. Она подвергается процессам метаболизма, и до 7% поступившего объема выводится из организма почками. При прогрессирующей миопатии было выявлено эффективное сочетание глицином или пахикарпином.

Показания к применению глутаминовой кислоты

Глутаминовая кислота в первую очередь применяется для устранения проблем цетнральной нервной системы. Этот препарат назначают как правило неврологи при различных отклонениях и заболеваниях. В числе которых:

Эпилепсия, в том числе малые припадки. Глутаминовая кислота применяется как у больных с врожденными симптомами эпилепсии, так и у пациентов, приобретших заболевание в результате некроза тканей мозга, вызванного ишемическим инсультом. Такая эпилепсия может проявляться только в виде судорожных спазмов мускулатуры верхней части туловища.

Шизофрения, сопровождающаяся галлюцинациями, бессонницей, неспособностью сконцентрироваться на чем-то, отсутствием интереса к жизни.

Психозы различного характера: как интоксикационные, так и соматогенные.

Поражение мозга в результате перенесенного менингита или энцефалита.

Острый полиомиелит и восстановительный период после него.

В педиатрии глутаминовую кислоту используют как средство, помогающее ребенку догнать в развитии своих сверстников. В первую очередь это касается задержки речевого развития. Кроме того, средство нередко используют в качестве помощника в вопросах адаптации, когда ребенок попадает в новую среду, в частности — начинает посещать детский сад.

После родов, прошедших с осложнениями, также назначают глутаминовую кислоту, с целью минимизировать исход внутричерепной родовой травмы.

Глутаминовая кислота: инструкция

Принимают глутаминовую кислоту строго по показаниям и после консультации с лечащим врачом. Каждую дозу необходимо употребить до еды за полчаса:

для детей старше 10 лет и взрослых разовая доза составляет 1 г. Суточная норма не превышает 2-3 г.

для детей грудного возраста (до года) — 0,1г.

детям от 1 года до 3 лет — по 0,15 г препарата.

от 3 до 4 лет дети принимают по 0,25 г.

в возрасте 5-6 лет по 0,4 г. средства.

с 7 до 9 лет по половине грамма или по 1 г за раз.

При лечении олигофрении показан следующий расчет разовой дозы — 0,1 или 0,2 г на 1 кг веса пациента. Длительность курса лечения зависит от тяжести состояния пациента и его диагноза. Минимальная продолжительность — 1 мес, максимальная — 1 год.

Противопоказания к применению

Глутаминовую кислоту не используют при лечении пациентов с:

гиперчувствительностью к глутаминовой кислоте;

язвой желудка в период обострения;

проблемами системы кроветворения;

повышенной нервной возбудимостью.

Если назначение препарата является вынужденной мерой, лечение должно проходить под постоянным контролем состояния больного. В случае возникновения побочных реакций лечение прекращается.

Возможные побочные реакции

В качестве нежелательных реакций у пациентов наблюдается:

частый жидкий стул;

повышенная нервная возбудимость;

трещины вокруг рта и на губах;

кратковременное повышение температуры тела.

Длительное лечение может стать причиной снижения уровня гемоглобина. В связи с этим необходимо регулярно проверять состояние организма через лабораторный анализ крови.

Особые указания

Если лечение проходит лекарственной формой в виде порошка, необходимо ополаскивать полость рта после каждого приема слабым раствором гидрокарбоната натрия, чтобы снизить кислотность среды и защитить зубы от разрушения.

Глутаминовая кислота может использоваться в качестве лечения различных нейротоксических реакций, возникших на фоне приема других лекарственных препаратов.

Прием препарат детьми дошкольного и школьного возраста должен сопровождаться точным расчетом разовой дозы, чтобы исключить возможную передозировку.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Авторизуйтесьчтобы оставлять комментарии

Возрастные ограничения 18+

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-77-02-011246 от 17.11.2020 Скачать.

Глутаминовая кислота – описание, свойства, инструкция

Глутаминовая (глютаминовая) кислота – эта одна из разновидностей аминокислот, которая является основным составляющим компонентом практически всех белков в организме. Она относится к классу «возбуждающих» аминокислот, т.е. способствующих передачи нервных импульсов от центральной к периферической нервной системе. В организме ее концентрация составляет 25% от общего числа этих веществ.

Действие аминокислоты

Глутаминовая кислота ценится тем, что принимает участие в синтезе многих полезных для здоровья микроэлементов (гистамина, серотонина, фолиевой кислоты). Благодаря своим детоксикационным свойствам эта аминокислота способствует нейтрализации действия аммиака и выведению его из организма. Ввиду того, что она является неотъемлемой частью белков, участвует в энергетическом обмене, кислота очень важна для людей, интенсивно занимающихся спортом.

Главная функция глутаминовой кислоты заключается в ускорении процесса передачи нервных импульсов за счет возбуждающего действия на нейроны. В достаточном количестве она улучшает работу мозга, ускоряя скорость мыслительных процессов. Но при ее избыточной концентрации нервные клетки испытывают излишнее возбуждение, которое может привести к их повреждениям и гибели. В защиту нейронов выступают нейроглии – они обладают способностью поглощать молекулы глутаминовой кислоты, не пропуская ее в межклеточное пространство. Для того чтобы не произошло передозировки, необходимо контролировать дозу приема и не превышать ее.

Глютаминовая кислота улучшает проходимость калия в клетки мышечных волокон, в том числе в волокна сердечной мышцы, влияя на ее работоспособность. Она активизирует восстановительную способность микроэлементов и препятствует возникновению гипоксии.

Содержание в продуктах

Глютаминовую кислоту организм получает вместе с пищей. В достаточно большой концентрации она содержится в зерновых продуктах, орехах (особенно в арахисе), в представителях семейства бобовых, семечках, молочных продуктах, различном мясе, глютеиновых и безглютеиновых крупах.

В молодом здоровом организме глутаминовой кислоты, синтезированной из продуктов питания, вполне достаточно для нормального функционирования. Но с возрастом, при наличии хронических заболеваний, а также при интенсивных занятиях спортом ее содержание снижается и организм зачастую требует дополнительных источников этого вещества.

Показания к применению

Действие глутаминовой кислоты незаменимо для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний нервной системы. Она назначается при легких формах эпилепсии, психических заболеваниях, нервном истощении, нейропатии, депрессии, а также для устранения осложнений после перенесенного менингита и энцефалита. В педиатрии глютаминовая кислота используется в комплексной терапии при детском церебральном параличе, болезни Дауна, задержке психического развития, полиомиелите.

При серьезных физических нагрузках с большим расходом энергии она применяется в качестве восстановительного компонента.

Инструкция по применению

Взрослые принимают по одному грамму не более трех раз в день. Дозировка для детей зависит от возраста:

Глутаминовая кислота в спорте

Глютаминовая кислота является одним из компонентов спортивного питания. Благодаря ей производится множества других полезных аминокислот и микроэлементов. Это значит, что при недостатке в организме определенного вида веществ они способны синтезироваться из других, содержание которых на данный момент высоко. Это свойство активно используется спортсменами, когда степень нагрузки очень велика, а белков с пищей поступило мало. В таком случае глутаминовая кислота включается в процесс азотистого перераспределения и помогает задействовать белки, содержащиеся в достаточном количестве в структуре внутренних органов, для строительства и восстановления клеток мышечных волокон.

Чем большую нагрузку принимает на себя спортсмен, тем больше токсических веществ образуется в его организме, в том числе и крайне вредный аммиак. Благодаря своей способности присоединять к себе молекулы аммиака, глутаминовая кислота выводит его из организма, предотвращая его пагубное влияние.

Аминокислота способна снизить выработку лактата, который вызывает боль в мышцах при интенсивных мышечных нагрузках во время физических упражнений.

Кроме того, глютаминовая кислота легко трансформируется в глюкозу, дефицит которой может возникнуть у спортсменов во время тренировок.

Противопоказания

Глутаминовую кислоту не стоит вводить в рацион при:

Побочные действия

Глутаминовая кислота и глютамин

Названия двух данных веществ очень похожи, но обладают ли они одинаковыми свойствами и действием? Не совсем. Глутаминовая кислота синтезируется в глутамин, именно он является источником энергии и важной составляющей клеток мышц, кожи и соединительной ткани. Если глютаминовой кислоты поступает в организм недостаточно, синтез глютамина происходит не в том объеме, которые требуется, и последний начинает вырабатываться из других веществ, например, из белков. Это приводит к недостатку белка в клетках, вследствие чего появляется дряблость кожи и снижение мышечной массы.

Если говорить об отличительных свойствах глютамина и глутаминовой кислоты, то можно обозначить такие отличия:

Несмотря на перечисленные выше отличия, эти вещества неразрывно связаны друг с другом – прием глютаминовой кислоты увеличивает концентрацию глютамина.

Глютамин – король аминокислот

Десятки лет исследователи поражались многообразию функций и возможных областей применения различных аминокислотных препаратов. С начала восьмидесятых фитнессисты также «играли» с этими строительными кирпичиками, стараясь набрать энное количество мышечной массы. Со временем рейтинг одних аминокислотных препаратов взлетал вверх, другие, наоборот, предавались забвению. В последнее время особенно популярным стал глютамин, и это не случайно. Глютамин, если можно так выразиться, – основа основ в царстве аминокислот.

Если быть точным, глютамин не относится к числу «незаменимых» аминокислот. Он может синтезироваться в организме из некоторых других аминокислот – глютаминовой кислоты, валина и изолейцина. Но во время болезней и стрессов (занятия с отягощениями – тоже стресс) некоторым частям организма необходимо так много глютамина, что организм не выдерживает. В таких случаях на помощь и приходят препараты глютамина. На самом деле, во многих европейских клиниках глютамин назначается в дополнение к курсу лечения пациентов, страдающих от стресса или травмы (постхирургия, ожоги, различные заболевания и так далее). Исследования показывают, что такое применение глютамина помогает уменьшить потери мышечной массы у человека, поскольку глютамин оказывает сильное антикатаболическое воздействие.

Наш организм использует в течение дня огромное количество глютамина. Особенно много глутамина требуется для поддержания правильного функционирования иммунной системы, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. Глютамин также выполняет важную функцию транспортировки азота, он выводит аммиак из определенных частей организма (мозга и легких, например) и транспортирует его в другие (почки и кишечник).

Кроме того, глютамин используется в качестве сырья для сильного натурального антиоксиданта – глютатиона (который синтезируется из глютамина, цистеина и глицина). Считается также, что глютамин важен для надлежащего усвоения мышечного гликогена, хотя, на самом деле, не совсем понятно, каким образом это происходит. Я не верю, что это получается потому, что глютамин улучшает выделение инсулина, также маловероятно, что он превращается в аминокислоту, которая может связывать глюкозу, подобно аланину.

Помимо всего перечисленного выше глютамин относится к тем немногим аминокислотам, которые вызывают дополнительную выработку гормона роста: прием 2 грамм глютамина приводит, по сути дела, к четырехкратному подъему уровня гормона роста. Хорошо это или плохо, до сих пор еще точно неизвестно, но совершенно точно – это еще никому не повредило.

Я мог бы продолжать и продолжать, но, чтобы подвести какой-то итог, скажу только, что эта аминокислота нужна организму в больших количествах для ряда важных функций, в том числе для правильного мышечного метаболизма. Откуда берется весь этот глютамин? Обычно организм сосредотачивает довольно большой запас глютамина в мышечных тканях. Мышцы фактически являются местами хранения этой аминокислоты; на самом деле, 60% свободных аминокислот, содержащихся в клетках мышц, синтезированы из глютамина.

Когда кишечник, иммунная система и другие «поглотители глютамина» не могут получать достаточное количество этой аминокислоты из пищи, и организм по каким-то причинам не может его производить, они начинают «расхищать» мышечные запасы глютамина, а когда такое случается, мы попадаем в состояние катаболизма, или распада мышечных тканей. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что глютамин поддерживает водоснабжение клеток на должном уровне. В результате, когда уровень глютамина в клетках мышц падает, объем последних уменьшается – катаболизм налицо.

Как правило, мы делаем все возможное, чтобы от этого состояния уберечься, поэтому прием глютамина выглядит весьма уместным и полезным. Но поглощение глютамина в огромных количествах, с мечтой о том, что он сам как-нибудь доберется до скелетной мускулатуры – далеко не самая лучшая идея. Исследования показывают, что от 50 до 85% большой оральной дозы глютамина попросту не попадают в кровь, успев перевариться до этого.

Так как же лучше всего принимать глютамин (а я уверен, что в необходимости этого никто из фитнес-спортсменов не сомневается)? Лично я полагаю, что вполне достаточно потреблять 2-3 грамма препарата в день. Многие из вас уже делают это интуитивно. Знаете ли вы, что большая часть продуктов-заменителей питания и многосоставных продуктов содержит около двух граммов глютамина на порцию? Многие протеины также усилены глютамином. Таким образом, каждый раз, когда вы пользуетесь одним из этих продуктов, вы получаете необходимое количество глютамина.

И это хорошо. Ученый-исследователь Anthony Almada уверен, что в определенное время (сразу после усиленной тренировки или непосредственно перед отходом ко сну) вы можете удовлетворить потребности кишечника и иммунной системы в большом количестве глютамина посредством точной дозировки для поддержания нужного уровня глютамина в клетках мышц. Если вы обеспечите эти основные органы глютамином, они не будут истощать мышечные запасы, и объем мышечных клеток и белковый метаболизм в мышцах останутся на должном уровне.

Эта теория лежит в основе продукта, разработанного Anthony Almada в 1993 году и названного GKG, the Glutamine Preservation System. На самом деле, GKG был первым спортивным препаратом, предлагаемым как «увеличивающий объем клеток» (определение, широко используемое в мире фитнес-добавок в наши дни). Основа теории откладывания глютамина про запас состоит собственно в ее названии: образование и поддержание запасов глютамина в мышечных тканях.

Препарат содержит не только грамм собственно глютамина, но и некоторое количество его предшественников, веществ, которые участвуют в процессе синтеза глютамина в организме, таких, например, как альфа-кетоглутарат (АКГ), и важных участников процесса синтеза, таких, как марганец и РНК.

После этого Almada разработал препарат под названием CytoVol, расширяющий спектр действия формулы GKG; в его состав входят другие вещества, поддерживающие гидратацию мышечных клеток, такие, как аланин (необходимый мышцам при интенсивной работе), глицин и инозитол. Недавние исследования показали, что глицин в сочетании с глютамином дает более заметный эффект увеличения объема клеток мышц, чем глютамин сам по себе.

Во время голодовок (когда мы спим, например) и после приема пищи глютамин выделяется из мышц для поддержания должного уровня сахара в крови. Аланин может сохранять уровень содержания глютамина в мышцах, превращаясь в крови в глюкозу, когда вы ограничиваете количество потребляемых калорий, например, когда придерживаетесь строгой диеты или просто когда перерывы между приемами пищи слишком велики.

Сколько нужно организму глютамина? Хотя до сих пор научно не установлено, каким же в точности должно быть это число, среди фитнессистов и научных экспертов нет сомнений в том, что глютамин важен. Большая часть данных о необходимом количестве глютамина на данный момент поступает только из клиник, причем в качестве подопытных выступают больные люди. Сколько глютамина нужно здоровому фитнессисту для оптимального мышечного метаболизма, улучшения объема мышечных клеток и поддержания работоспособности иммунной системы, еще предстоит узнать.

Однако лично мое мнение таково, что если в дополнение к богатой белком и углеводами диете принимать глутамин, то ощутимый эффект от его приема будет наблюдаться при дозировке от 10 граммов в день. Как я уже говорил, часть этого количества может поступать из продуктов-заменителей обычной пищи и протеинов. Вы также можете дойти до магазина спортивного питания и купить чистого глютамина, употребляя его потом по 2-3 грамма вместе с протеиновыми коктейлями или просто разводя в воде и запивая обычную пищу. Лично я принимаю порцию сразу после тренировки и еще одну – перед тем, как лечь спать.

Еще одна интересная деталь: некоторые исследователи полагают, что «загрузка» препаратами типа глютамина в комбинации с углеводами, усиливающими выделение инсулина, в течение пяти-семи дней может помочь увеличить объем мышечных клеток (за счет перенасыщения запасов глютамина в клетках). Таким образом, если вы только начинаете употреблять глутаминовые препараты, я бы рекомендовал принимать четыре равные порции в день. И следите за тем, чтобы одна порция приходилась на окончание тренировки, и еще одна – на отход ко сну.

Если вы еще не пробовали пользоваться глютамином, обязательно попробуйте. Мнение экспертов, научные данные и опыт многих людей говорят в пользу этого препарата.

Несколько слов о глутаминовой кислоте.

Глутаминовая, глютаминовая, или a-аминоглутаровая кислота, присутствует в организме человека как в свободной форме, так и в составе различных низкомолекулярных веществ и белков. Эндогенная глутаминовая кислота в значительных количествах содержится в белках белого и серого вещества мозга. В плазме крови она составляет 1/3 всех свободных аминокислот.

Глутаминовая кислота играет основную роль в азотистом обмене, является стимулятором окислительно-восстановительных процессов в головном мозге и важным компонентом миофибрилл (органеллы клеток поперечнополосатых мышц); она нормализует обмен веществ и повышает устойчивость организма к гипоксии.

Основные функции.

Фармакологическое действие глутаминовой кислоты.

Глутаминовую кислоту используют как ноотропный и дезинтоксикационный препарат, который активно стимулирует метаболизм в клетках ЦНС. Во время стрессов и болезней человеку требуется так много глутамина, что организм не успевает его вырабатывать в таких количествах и просто не выдерживает. Во многих клиниках глутаминовую кислоту назначают людям, страдающим от нервно-психических стрессов и различных травм (ожоги, постхирургия, различные заболевания).

К тому же, глутаминовая кислота оказывает достаточно сильное антикатаболическое действие и защищает организм от потери мышечной массы. Под влиянием глутаминовой кислоты усиливается образование эритроцитов, повышается уровень гемоглобина в крови, что также имеет большое значение для людей, занимающихся спортом. При недостатке источников энергии в организме, глутаминовая кислота окисляется в митохондриях и выделяет при этом большое количество энергии, а также способствует усилению окисления других энергетических соединений.

Применение глутамина.

В последнее время особо важное значение уделяется нейромедиаторной функции глутаминовой кислоты. Так как она относится к нейромедиаторным аминокислотам, то может приводить к возбуждению нейронов, тем самым, стимулируя передачу возбуждения в контактах (синапсах) ЦНС.

Глутаминовая кислота сегодня широко применяется в пищевой промышленности (натриевая соль) для улучшения пищевой ценности и вкусовых качеств продуктов. В медицине это вещество активно используют при лечении многих психических и нервных расстройств и заболеваний. Рекомендуются также магниевая и кальциевая соли глутаминовой кислоты.

В практике спортивного питания глутаминовая кислота применяется как средство, повышающее работоспособность, помогающее восстанавливаться после длительных физических нагрузок, а также в качестве дезинтоксикационного и анаболизирующего препарата.

Побочные действия глутаминовой кислоты.

Чаще всего глутаминовая кислота не даёт никаких побочных воздействий и хорошо переносится организмом. Однако, при длительном применении глутаминовой кислоты может наблюдаться уменьшение содержания гемоглобина и снижение уровня лейкоцитов в крови, а также желудочно-кишечные расстройства и повышенное возбуждение нервной системы.

Противопоказания

Глутаминовую кислоту не следует принимать людям при индивидуальной непереносимости, а также с заболеваниями желудка, кроветворных органов, при повышенной возбудимости ЦНС, анемии,ожирении, лихорадке.

С осторожностью необходимо принимать данный препарат при заболеваниях печени, почечной недостаточности.

Рекомендации и особые указания

Предпочтительнее всего использовать для приема внутрь таблетки, покрытые оболочкой (glutaminici obductae), или растворимые в кишечнике (glutaminici enterosolubiles).

Если Вы принимаете глутаминовую кислоту в виде порошка, то в этом случае после каждого приёма следует полоскать рот специальным раствором натрия гидрокарбоната.

Во время приёма глутаминовой кислоты необходимо регулярно исследовать мочу и кровь.

При таких заболеваниях, как миопатия и мышечная дистрофия, глутаминовая кислота принесёт больший эффект в сочетании с глицином или пахикарпином.

Глутамин: научный обзор

Содержание

L-Глутамин и его дипептиды в спортивной медицине [ править | править код ]

Применение L-Глутамина и метаболических смесей, содержащих эту аминокислоту, для поддержания оптимальных физиологических функций спортсменов и лиц, подвергающихся повышенным физическим нагрузкам, насчитывает несколько десятилетий. Доказано, что дефицит L-Глутамина (относительно незаменимая аминокислота в условиях стресса различного генеза) приводит к повышенной утомляемости, снижению мышечной силы и выносливости, внимания, повышению времени реакции и ряду других нежелательных явлений, которые ухудшают спортивные показатели. Регулярное применение L-Глутамина в дозах от 10 до 30 г/сутки позволяет нивелировать данные процессы и улучшить показатели психической и физической готовности. В этом плане накоплен большой фактический материал об эффектах Глутамина в диапазоне дозировок 0,2-0,4 г/кг/сутки у спортсменов и просто лиц, занимающихся регулярными физическими упражнениями, что нашло отражение в ряде обзорных публикаций, охватывающих период с 1990 по 2015 годы (J.Antonio, C.Street, 1999; J.L.Bowtell и соавт., 1999; M.Hakimi и соавт., 2012 и др.). В то же время, в ряде публикаций не получено доказательств эффективности L-Глутамина в процессе тренировок, особенно у лиц, имеющих хороший нутритивный статус (M.Williams 2005; M.Gleeson 2008). Это связано, прежде всего, с большой вариабельностью исследуемых групп лиц, методических подходов, регистрируемых параметров, неустойчивостью L-Глутамина в кислотной среде желудка и другими факторами.

Данный обзор посвящен вопросам теории и практики применения дипептидов Глутамина в спорте, поскольку, несмотря на большое количество публикаций по L-Глутамину, достаточно полного анализа, основанного на принципах доказательной медицины, в отечественной литературе мы не встретили. Кроме того, мы сочли необходимым проследить путь дипептидов L-Глутамина от момента перорального приема и поступления в кишечник до включения во внутриклеточные метаболические процессы органов и тканей.

Физико-химические свойства L-Глутамина и его дипептидов [ править | править код ]

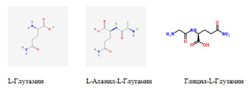

Химическая структура L-Глутамина и двух основных его дипептидов представлена ниже:

Для производства препаратов, содержащих L-Глутамин и его дипептиды, а также клинического применения наибольшее значение имеют такие показатели как растворимость в воде, стабильность при различных температурах; устойчивость в средах с различным рН и ферментным составом; образование и характер продуктов распада в ЖКТ.

В таблице 1 приведены сведения по растворимости L-Глутамина и его дипептидов в воде.

Таблица 1. Химико-физические характеристики L-Глутамина и его дипептидов (модиф. по P.Furst, 2001)

| Соединение | Растворимость (г/л воды при 20 гр.С) | Стабильность в водной среде | Устойчивость к кислой среде желудка и действию ферментов |

|---|---|---|---|

| L-Глутамин | 36 | нестабилен | слабая |

| Глицил-L-Глутамин (ГГ) | 154 | стабилен | высокая |

| L-Аланил-L-Глутамин (АГ) | 568 | стабилен | высокая |

Применению L-Глутамина в составе готовых коммерческих смесей препятствуют два обстоятельства: слабая растворимость и частичный распад в водной среде в процессе производства с выделением аммиака. Растворимость Глицил-L-Глутамина (ГГ) примерно в 4 раза, а L-Аланил-L-Глутамина (АГ) – в 15 раз выше, чем L-Глутамина. Как будет показано в данном обзоре в дальнейшем, к этим факторам добавляется и низкая устойчивость L-Глутамина в кислой и ферментной среде желудка и относительно медленное и неполное всасывание в кишечнике.

Т.о. L-Глутамин по своим физико-химическим свойствам менее привлекателен в плане практического использования по сравнению с его дипептидами.

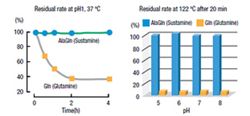

Для производства дипептидов L-Глутамина (в частности АГ) существует достаточно большое количество методов: химическая или энзиматическая конденсация защищенных L-амиинокислот Глутамина и Аланина (K.Yokozeki, S.Hara, 2005; H. Nozaki и соавт., 2006); процесс химического синтеза с использованием D-2-хлоропропионил-глутамина (T.Sano и соавт., 2000). В то же время, эти методы не могут быть признаны удовлетворительными по двум причинам: низкая экономичность и недостаток качества (например, параллельное образование побочных продуктов – D-Аланил-Глутамин, производные глутаминовой кислоты, трипептиды Глутамина и др.) (T.Sano и соавт., 2000; K.Yokozeki, S.Hara, 2005). Относительно недавно предложен новый метод ферментативного биоинженерного синтеза (ферментативной продукции) АГ (K.Tabata, S.Hashimoto, 2007) с использованием микроорганизмов Escherichia coli, при котором доступно получение наиболее чистой формы этого дипептида. В настоящее время АГ в качестве дополнения входит в состав многокомпонентных сухих смесей для длительного применения вместе с макронутриентами, а также в качестве одного из основных компонентов для приготовления растворов для регидратации (см.ниже). Физико-химические свойства АГ показаны на рис.1 (Информация по продукту, Kyowa Hakko U.S.A. Inc.2013).

Как видно из левого графика, при температуре тела 50% L-Глутамина разрушается уже в течение 1-го часа, в то время как АГ (AlaGln) сохраняется стабильным, по крайней мере, в течение 4-х часов, что достаточно для полного всасывания в кишечнике. АГ проявляет также повышенную термоустойчивость (правый график), что имеет значение в производственных процессах и при хранении.

Абсорбция L-Глутамина и его дипептидов в кишечнике [ править | править код ]

C.R.Harris и соавторы (2012) сравнили динамику концентрации L-Глутамина в плазме крови у человека после перорального однократного введения L-Глутамина в виде свободной аминокислоты и в виде эквивалентного по дозе Глутамина дипептида L-Аланил-L-Глутамина (АГ) (рис.2).

Дипептид L-Глутамина в дозе 89 мг/кг в большей степени, чем свободная форма L-Глутамина (60 мг/кг) (обе дозы эквивалентны по L-Глутамину), обеспечивает длительное и существенное повышение концентрации L-Глутамина в плазме крови. Исходная концентрации L-Глутамина составляет 475 ±108 мкмол/л. Через 30 минут приема L-Глутамина наблюдается возрастание концентрации аминокислоты максимально на 179 ± 61 мкмол/л с возвращением к исходным значениям через 2 часа. Среднее значение площади под кривой изменения концентрации (AUC) между 0 и 4 часами составило 127 ± 61 мкмол∙час∙л-1. После введения АГ пик увеличения концентрации L-Глутамина в плазме составил +284 ± 84 мкмол/л (к базовым значениям), что на 59% больше, чем при введении L-Глутамина (P Срочные эффекты дипептидов L-Глутамина в условиях физических нагрузок [ править | править код ]

Изучению влияния L-Аланил-L-Глутамина (АГ) на абсорбцию воды и электролитов в кишечнике, способности останавливать процессы дегидратации у спортсменов, предшествовали многочисленные экспериментальные и клинические исследования эффективности этого дипептида при диарее, вызванной различными патологическими состояниями (A.A.Lima и соавт., 2002; O.Y.Bushen и соавт., 2004; Y.Li и соавт., 2006; J.Sun и соавт., 2012). В то же время, потеря воды и электролитов через кишечник во многих отношениях отличается от таковой при физических нагрузках, когда причиной обезвоживания является потоотделение. Способность АГ при пероральном приеме спортсменами усиливать всасывание воды и электролитов в кишечнике, ускоряя регидратацию во время и после интенсивных тренировок и игр, подробно исследована в лаборатории J.R.Hoffman (2010-2015, FACSM, FNSCA, University of Central Florida Orlando, Department of Health and Exercise Science, США).

Однократный прием АГ в условиях кратковременных высокоинтенсивных физических упражнений и умеренного гидратационного стресса (J.R.Hoffman и соавт., 2010). Влияние гидратационного стресса на гормональный, иммунологический и воспалительный ответ при физической нагрузке изучено в целом ряде работ (С.М.Maresh и соавт., 2006; M.A.Penkman и соавт., 2008; D.A.Judelson и соавт., 2008; J.R.Hoffman, и соавт., 2010). Умеренный уровень гипогидратации (2-3% потери массы тела) повышает гормональный ответ, увеличивает концентрацию кортизола, ослабляет реакцию тестостерона на нагрузку и повышает иммунный ответ. Эти изменения могут ослаблять процесс восстановления после тренировок и формировать т.н. гипогидратационный статус.

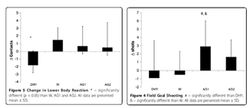

АГ в поддержании физической формы в баскетболе (J.R.Hoffman и соавт., 2012) [ править | править код ]

В целом, проведенное исследование показало, что игроки за время матча теряют в среднем 2,3% массы тела (умеренный уровень дегидратации) при отсутствии регидратации по ходу игры. Несмотря на это, сохранялась способность поддерживать мощность прыжков, но точность бросков и время реакции существенно ухудшались. Такая закономерность выявлена ранее рядом авторов (D.A.Judelson и соавт., 2007; S.N. Cheuvront и соавт., 2010): мощность быстрых моторных реакций (прыжки) сохраняется даже при уровне дегидратации от 2,5% до 5% массы тела, в то время как точность выполнения движений страдает уже при 2% дегидратации (снижение на 8%, J.R.Hoffman и соавт., 1995) с прогрессивным нарастанием по мере углубления обезвоживания. Такая дифференциация изменений состояния спортсменов в условиях дегидратации объясняют нарушением афферентной нервной передачи (S.J.Montain, W.J.Tharion, 2010). Добавление АГ устраняет эти негативные явления гораздо лучше обычной воды – улучшается точность бросков, снижается время визуальной реакции, что может быть связано с улучшением нейрогенной регуляции в условиях дегидратации. Полученные данные имеют прикладное значение как рекомендация для проведения регидратации спортсменов с добавлением АГ к обычной воде или спортивным напиткам во время тайм-аутов.

Влияние дипептидов L-Глутамина на показатели физического состояния спортсменов при выполнении анаэробных упражнений [ править | править код ]

В данном исследовании приняли участие 28 физически подготовленных студентов-мужчин. Они были рандомизированы на 4 группы на основании показателей максимальной мощности (Max Рower) и принимаемого раствора за 2 часа до исследования: 1) G-группа (пероральный прием дипептида Глутамина в дозе 0,25 г/кг массы тела в 250 мл воды), 2) M-группа (50 г мальтодекстрина в 250 мл воды), 3) GM-группа (50 г мальтодекстрина + дипептид Глутамин в дозе 0,25 г/кг массы тела в 250 мл воды; 4) P-группа (плацебо, 250 мл воды с 30 г подсластителя). Каждый участник проходил трехразовый беговой анаэробный спринт-тест (Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) с интервалом 1 час. При этом регистрировались: максимальная мощность (Max power), минимальная мощность (Min power) и утомляемость. Основные результаты (рис.8): 1) отсутствие изменений в плацебо-группе по сравнению с исходными показателями во всех трех сериях упражнений с тенденцией к снижению результатов от серии к серии; 2) тенденция к поддержанию обоих видов мощности в группах с мальтодекстрином и дипептидом Глутамина; 3) достоверное сохранение обеих видов мощности в группе с совместным использованием мальтодекстрина и дипептида Глутамина и превышение данного эффекта по сравнению с группами с раздельным использованием дипептида Глутамина и мальтодекстрина в третьей сессии упражнений (на рисунке столбики под номером 3) (Р Нейропротективные и анальгезирующие свойства дипептидов L-Глутамина [ править | править код ]

Влияние длительного приема дипептидов L-Глутамина на метаболические процессы в организме в условиях повышенных физических нагрузок (отсроченные эффекты) [ править | править код ]

Необходимо отметить, что в вышеописанных ситуациях применения дипептидов L-Глутамина (срочные эффекты), эти соединения выступают в главной роли как эргогенные и регидратирующие вещества. При хроническом использовании АГ и ГГ на первый план выходит их способность стимулировать поступление и метаболизм макронутриентов (в первую очередь, протеинов – анаболическое и антикатаболическое действие), поддерживать депо гликогена, обеспечивать условия для метаболизма и активности витаминов и микроэлементов, поддерживать иммунную систему и т.д. Эти эффекты растянуты во времени, обеспечиваются отдельными аминокислотами после их гидролиза в организме (L-Глутамин и L-Аланин), требуют соблюдения иных дозировок и схем применения, включая рекомендации по сочетанному введению с другими нутриентами. Систематическое изучение изменений метаболизма L-Глутамина, выполненное в лаборатории E.Roth (2007, 2008), позволило сформулировать концепцию «нутритивных» и «ненутритивных» эффектов L-Глутамина как основы для дальнейшего использования Глутамина и его дериватов в качестве средств коррекции метаболических нарушений. Под нутритивными эффектами Глутамина подразумевается способность формирования условий для адекватной нутритивной поддержки (предшествующее, текущее и последующее питание) с целью предупреждения угрозы развития недостаточности питания или снижения усвоения нутриентов, стимулировать увеличение тощей массы тела (ТМТ) и снижение отложения жира. Под ненутритивными – поддержание нормальной иммунной функции, клеточных метаболических процессов в возбудимых тканях, способности противодействовать влиянию физиологического и патологического стресса.

Нутритивные эффекты длительного применения L-Глутамина и его дипептидов [ править | править код ]

Подготовка кишечника к поступлению макронутриентов [ править | править код ]

Интенсивные физические нагрузки являются мощнейшим физиологическим стрессом, который в период действия стрессорного фактора ограничивает и даже выключает способность кишечника к полноценному всасыванию белков, жиров и углеводов, уменьшает их максимальный переносимый объем. Хронические интенсивные физические нагрузки ведут к целому ряду нарушений ЖКТ, особенно в тех видах спорта, которые требуют повышенной выносливости. Этой теме посвящено огромное количество работ, результаты которых суммированы и проанализированы в недавнем обзоре E.P. de Oliveira и соавторов (2014). Сами по себе проблемы с ЖКТ – наиболее частая и общая причина недостаточной готовности спортсменов. В частности, у 30-90% бегунов на длинные дистанции имеется опыт кишечных нарушений в процессе тренировок (A.E.Jeukendrup и соавт., 2000). У 37–89 % бегунов на дистанциях 67-161 км отмечалась тошнота, рвота, абдоминальные спазмы и диарея (M.D.Hoffman, K.Fogard, 2011; K.J.Stuempfle и соавт., 2013). С патогенетической точки зрения основные факторы изменений в кишечнике в условиях тренировок сводятся к следующему: 1) гипоперфузия и ишемия внутренних органов (адренергическая вазоконстрикция), которая может при интенсивных тренировках ограничивать кровоток в данной области на 80% в пользу кровоснабжения работающих мышц; 2) ишемия слизистой кишечника и нарушение ее интегративной функции – повышение проницаемости; 3) нарушение перистальтики кишечника (слабо выражено при умеренных тренировках, но резко усиливается при тренировках высокой интенсивности); 4) нарушение абсорбции из-за причин, приведенных ранее; 5) внешние причины нутритивного характера (постоянная дегидратация, несбалансированное по нутриентам питание, использование гиперосмолярных и кислотных напитков. Таким образом, после окончания действия нагрузочного фактора, готовность ЖКТ к приему пищи снижена: уменьшается переносимый объем пищи и переваривающая способность желудка; тормозится всасывание нутриентов. Особенно наглядно это представлено в обзоре G.Cox (2015), где приведен пример падения усвоения нутриентов (аминокислот) сразу после тренировки почти в 4 раза, а по прошествии часа – в 2 раза. Полное восстановление абсорбционной способности происходит только через 3-4 часа.

Одним из важных, но относительно новых направлений решения проблем ЖКТ у спортсменов, считается нутритивная регуляция, где L-Глутамину и его дипептидам отводится существенное место. Как отмечает в своей статье известный австралийский спортивный диетолог G.Cox (2015), в период между тренировками с целью адекватного восстановления должны быть решены три основные задачи: 1) пополнение запасов энергии в виде гликогена в мышцах и печени; 2) полное восстановление водно-электролитного баланса; 3) устранение последствий катаболического стресса и повреждений, полученных в процессе тренировок, включая ликвидацию транзиторной иммунодепресии. Производные L-Глутамина ускоряют процесс восстановления интегративной функции кишечника и его способность к абсорбции макронутриентов. При различных клинических ситуациях показано, что раннее постстрессорное использование АГ в сочетании с постепенным увеличением объема принимаемой пищи, способствует быстрейшему восстановлению функций ЖКТ, ускоряет всасывание макронутриентов и регенерацию органов и тканей организма (см. обзор J.Wernerman, 2011).

Стимулирование увеличения ТМТ [ править | править код ]

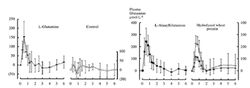

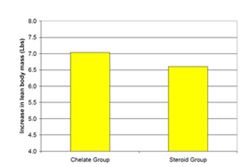

На сегодняшний день нет весомых доказательств, что хроническое (длительное, в течение 6 недель) L-Глутамина увеличивает ТМТ и мышечную силу (D.Candow и соавт., 2001; J.Antonio и соавт., 2002). Это связывают с недостаточной биодоступностью аминокислоты в чистом виде для клеток скелетных мышц и ее первичном использовании энтероцитами кишечника. В то же время, практически отсутствуют исследования хронического введения дипептидов L-Глутамина у спортсменов, особенно в сочетании с белковыми нутриентами и макронутриентными смесями. Определенную надежду в этом плане дают данные S.Bynum (2000), где автор сравнил влияние перорального однократного ежедневного приема 400 мг хелатного магниевого соединения Глицил-L-Глутамина (MgГГ, хелатная группа, n=11) и стероидного анаболика тестостерона в дозе 2000 мг (стероидная группа, n=12) в течение 56 дней на тощую массу тела (ТМТ) и ряд биохимических показателей крови здоровых добровольцев в условиях ежедневных тренировок определенной постоянной интенсивности и продолжительности. Полученные результаты представлены на рис.9.

Как видно из графиков на рис.9, прирост ТМТ в хелатной группе составил 7,04 фунта (3.2 кг), а в стероидной группе – 6,6 фунта (3 кг) за 56 дней исследования. Кроме того, в хелатной группе не отмечено изменений АД, холестерола, HDL-холестерола или триглицеридов, в то время как в группе, принимавшей тестостерон, эти показатели оказались повышенными. Эти результаты свидетельствуют, что включение относительно маленьких количеств L-Глутамина (240 мг) в единый магниевый хелатный комплекс сопровождается синергичным возрастанием положительного влияния L-Глутамина на ТМТ, равным или даже превышающим эффект тестостерона в дозе 2 г/сутки, но без побочных эффектов, характерных для стероидов, и опасных в долгосрочном плане. Т.о. MgГГ может представлять собой реальную недопинговую альтернативу стероидам.

В целом, хелатные соединения – перспективное направление в нутритивной поддержке, поскольку хелат является энергетически очень выгодной формой взаимодействия катионов металлов с органическими соединениями. Такая форма легко усваивается, усиливает биодоступность микроэлементов, в частности, цинка, железа и др., играющих важную роль в восстановлении и поддержании функций организма в условиях повышенных физических нагрузок.

Ненутритивные эффекты длительного применения L-Глутамина и его дипептидов [ править | править код ]

Регуляция иммунитета [ править | править код ]

Известно, что регулярные физические нагрузки вызывают существенное и разнонаправленное изменение иммунной функции. Как отмечено в обзоре M.Gleeson (2007) нагрузки умеренной и средней интенсивности уменьшают количество инцидентов инфекционных заболеваний. Однако, пролонгированные интенсивные повторяющиеся тренировки ведут к депрессии иммунной системы, которая длится от 3 до 24 часов. Посттренировочная иммунодепрессия особенно заметна при длительности нагрузок более 1,5 часов, высокой интенсивности (55–75% максимума поступления кислорода) и без адекватного обеспечения питанием.

Глутамин в регуляции функции клеток и иммунной системы (по E. Roth, 2007)

Периоды таких нагрузок, длящиеся неделю и более, могут приводить к стойкой иммунной дисфункции. Хотя у спортсменов топ-уровня может и не наблюдаться такой уровень иммунодефицита, который принято в клинических условиях считать выраженным, совокупность множества небольших изменений в отдельных звеньях иммунитета снижает устойчивость организма в целом к вирусным и бактериальным инфекциям. В снижении иммунитета при повышенных тренировочных нагрузках существенная роль отводится дефициту L-Глутамина (M.Gleeson, 2008). Роль L-Глутамина в регуляции иммунитета хорошо изучена (см.табл.2). Продолжительные тренировки и периоды тяжелых физических нагрузок снижают концентрацию L-Глутамина плазмы, что коррелирует с возрастанием риска инфекционных заболеваний.

Хроническое введение дипептидов L-Глутамина в дозах 28 г (0,4 г/кг веса тела) в течение 14-28 дней хорошо переносится, вызывает стойкое повышение концентрации L-Глутамина в виде свободной аминокислоты и связанной с белками формы. Однако, превышение этой дозы (до 0,65 г/кг веса) не сопровождается доказанной эффективностью в плане регуляции иммунитета, и считается на сегодняшний день нецелесообразной. В целом, обоснованность применения L-Глутамина именно для коррекции сниженного иммунитета у спортсменов находится под вопросом, не в последнюю очередь из-за невысокой биодоступности самой аминокислоты при пероральном введении. Требуется более детальное исследование эффективности дипептидов L-Глутамина в этом направлении как веществ, обладающих большей биодоступностью к клеткам-мишеням.

Регуляция функции ЦНС [ править | править код ]

Синдром перетренированности, как дисбаланс между физическими нагрузками и восстановительным периодом, включает и нарушения со стороны нервной системы. В первую очередь, это относится к функции симпатической нервной системы. Хотя в практическом плане имеются многочисленные рекомендации по хроническому применению L-Глутамина для коррекции восстановления функций ЦНС при синдроме перетренированности, достаточных научных оснований в доступной литературе нами не обнаружено. Как и в случае регуляции иммунитета и ТМТ, отсутствуют исследования хронического применения дипептидов L-Глутамина на функции ЦНС в условиях физических нагрузок, что не позволяет давать практические рекомендации в этом плане до появления доказательных медицинских исследований.

L-Глутамин и Глутаминовая кислота (L-Глутамат) [ править | править код ]

В ряде публикаций, особенно в т.н. «научно-популярных» статьях, приходится сталкиваться с употреблением данных о свойствах L-Глутамина при характеристике Глутаминовой кислоты (Глутамат). Глутаминовая кислота, в отличие от L-Глутамина, не рассматривается в качестве фармаконутриента в спортивной медицине. Вся доказательная база создана на основе исследований L-Глутамина и его дипептидов. Принципиальные различия этих двух аминокислот достаточно велики (Ph.Newsholme и соавт., 2003). L-Глутамат (L-глутаминовая кислота) является наиболее распространенной внутриклеточной аминокислотой, тогда как L-Глутамин – наиболее распространенная аминокислота во внеклеточной жидкости. Кроме того, L-Глутамат с большим трудом проникает через клеточные мембраны, что делает проблематичным устранение внутриклеточного дефицита этой аминокислоты во многих органах и тканях при дополнительном экзогенном ее введении в организм. В противоположность этому, L-Глутамин легко переносится внутрь клеток, включаясь во внутриклеточные метаболические процессы, в том числе через стадию образования L-Глутамата. Но и внутриклеточные процессы метаболизма (как в качественном, так и в количественном отношении) L-Глутамина и L-Глутамата отличаются. Только часть экзогенно введенной глутаминовой кислоты превращается в L-Глутамин (по разным данным менее 20%). Значительная часть глутаминовой кислоты метаболизируется с образованием ГАМК, орнитина и 2-оксоглутарата, которые не имеют свойств, характерных для L-Глутамина. Таким образом, включение в состав смесей для нутриционной поддержки L-Глутаминовой кислоты (L-Глутамата) даже в высоких концентрациях, обеспечивает исключительно дополнительное количество элементов пластического материала, но не воспроизводит специфические (срочные и отсроченные) выше перечисленные положительные эффекты L-Глутамина и его дипептидов в отношении физической готовности спортсменов и лиц, занимающихся постоянными физическими упражнениями.

Заключение [ править | править код ]

Дипептиды L-Глутамина в последние годы приобретают все большее распространение в медицинской практике для нутритивной поддержки пациентов с самыми разными заболеваниями и состояниями – в ОРИТ, при инфекционных заболеваниях, предупреждения и снижения побочных эффектов химиотерапевтических средств и лучевой терапии. Основой положительного действия дипептидов, среди которых на первом месте стоят L-Аланил-L-Глутамин (АГ) и Глицил-L-Глутамин (ГГ), является восстановление интегративной функции кишечника и нормализация абсорбции нутриентов, предупреждение и торможение развития синдрома истощения (увеличение тощей массы тела – ТМТ), усиление анаболических и торможение катаболических процессов в мышечной и нервной тканях.

Дипептиды L-Глутамина входят в состав многих коммерческих смесей для питания спортсменов и лиц, занимающихся регулярными физическими упражнениями. В первую очередь, это касается АГ. До недавнего времени это соединение рассматривалось просто как метаболически более активная форма L-Глутамина, которая за счет высокой растворимости, устойчивости к разрушающему действию ферментов ЖКТ, биодоступности клеткам-мишеням, обеспечивает быстрое анаболическое действие в сочетании с макронутриентами, способствует увеличению мышечной массы, силы сокращений и повышению выносливости.

Работы лаборатории J.R.Hoffman и его коллег за период с 2010 по 2015 год значительно расширили представления о возможностях L-Аланил-L-Глутамина. Полученные в их исследованиях результаты позволили сформировать представление о т.н. «срочных эффектах» дипептидов Глутамина, которые связаны с ускорением процессов регидратации организма при высоких продолжительных нагрузках, сохранении работоспособности в течение более длительного времени и с высокой эффективностью.

АГ не только превосходит свободную форму L-Глутамина по скорости всасывания в кишечнике более, чем в два раза, но и сохраняет эту способность при системном хроническом воспалении и пониженной секреции желудка, что чрезвычайно важно в практическом плане. Имеются серьезные доказательства наличия в кишечнике специального транспортера для АГ и ГГ, отличного от неспецифических переносчиков отдельных аминокислот. Не меньшую абсорбционную способность при пероральном введении показывает и хелатное магниевое соединение другого дипептида – Глицил-L-Глутамина (MgГГ), обеспечивая эффективное усвоение даже относительно небольших (240 мг) количеств L-Глутамина. Такие особенности могут иметь непосредственное практическое значение для применения дипептидов L-Глутамина в спортивной медицине в плане наращивания ТМТ и увеличения мышечной силы.

Цикл исследований лаборатории J.R.Hoffman и соавторов (2010-2015), а также других авторов показал, что АГ обладает выраженным регидратирующим действием не только в клинических условиях (установлено ранее) при потерях воды и электролитов через кишечник (диарея различного генеза), но и через кожные покровы (потоотделение). Умеренная дегидратация (1,6-3% от веса тела) в результате повышенных физических нагрузок (при упражнениях на выносливость – длительный бег, игровые виды спорта) сопровождается усталостью, нарушением когнитивных функций, снижает точность выполнения движений в игровых видах спорта, замедляет время реакции, не изменяя при этом мощность движений.

Оптимальной формой применения L-Аланил-L-Глутамина при повышенных физических нагрузках является введение его в состав углеводно-электролитных напитков (УЭН), традиционно использующихся для целей регидратации. АГ ускоряет всасывание воды и электролитов в кишечнике, повышает уровень регидратации, восстанавливает водно-солевой баланс, снижает скорость развития усталости, способствует сохранению в течение большего периода времени визуальной и моторной реакции, когнитивных функций. Такое действие АГ в большинстве случаев носит дозо-зависимый характер в диапазоне доз 0,2-0,4 г/кг веса тела. АГ в составе УЭН обеспечивает отчетливый эргогенный эффект, превосходящий таковой при использовании только УЭН. Одним из возможных механизмов эргогенного действия АГ может быть усиленное поглощение L-Глутамина, глюкозы и электролитов из плазмы крови клетками скелетной мускулатуры и, как результат, увеличение контрактильной способности мышц.

С другой стороны, дипептиды L-Глутамина как «легкие» пептиды, способны проникать не только через кишечную стенку, но и через ГЭБ, создавая определенную концентрацию в ЦНС. Этим может объясняться их положительное влияние на функции вегетативной нервной системы и мозга, усиление когнитивных функций, поддержание времени реакции на зрительные и другие стимулы (предупреждение снижения при нагрузках). ГГ обладает также центральным анальгетическим действием, что расширяет потенциальный спектр применения этого соединения на практике за счет включения травматических состояний с легкой и умеренной степенью болезненности.

АГ не только ускоряет всасывание воды и электролитов, но и способствует быстрейшей подготовке кишечника к поступлению макронутриентов (белков и жиров). Известно, что переваривание и всасывание этих нутриентов при высоких физических нагрузках резко падают, причем эффект подавления функций ЖКТ сохраняется от 2 до 4 часов после прекращения нагрузки. Дипептиды Глутамина восстанавливают интегративную функцию кишечника и переваривающую способность желудка и позволяют в более ранние сроки давать полноценное питание. Такой нутритивный эффект дипептидов Глутамина обеспечивает отсроченные метаболические положительные изменения в организме спортсменов.

В условиях анаэробных упражнений однократный прием спортивного напитка, содержащего дипептид L-Глутамина и мальтодекстрин, за 2 часа до анаэробной физической нагрузки, является эффективным методом предотвращения падения анаэробной мощности при повторяющихся трехкратных упражнениях в течение относительно короткого интервала между ними, что имеет непосредственное практическое значение в силовых видах спорта.

Пилотное исследование хелатного магниевого соединения Глицил-L-Глутамина показало, что включение относительно маленьких количеств дипептида L-Глутамина (240 мг) в единый магниевый хелатный комплекс MgГГ сопровождается синергичным возрастанием положительного влияния L-Глутамина на тощую массу тела (ТМТ), равным или даже превышающим эффект тестостерона в дозе 2 г/сутки, но без побочных эффектов, характерных для стероидов, и опасных в долгосрочном плане. Т.о. MgГГ может представлять собой реальную недопинговую альтернативу стероидам, что, тем не менее, требует дальнейших углубленных исследований.

Проведенные исследования позволяют выделить несколько вариантов использования фармаконутриентных свойств дипептидов L-Глутамина в процессе физических нагрузок: превентивное; сопровождающее; комбинированное (превентивное+сопровождающее); постоянное. Выбор варианта или их комбинации зависит исключительно от вида и интенсивности физических нагрузок и задач, поставленных тренером и спортсменом.

В то же время, очень многие аспекты возможного применения дипептидов L-Глутамина в спортивной практике остаются недостаточно изученными и, в первую очередь, эффекты длительного (хронического) использования в процессе тренировочных циклов, влияния на мышечную массу (ТМТ), состояние нейрогенной регуляции моторных функций и т.д., что требует проведение дальнейших расширенных исследований.