мелекесс почему так назвали

Войдите в ОК

Тайны названий Симбирска и Мелекесса.

Одна из гипотез.

Загадка №1

Переименование города СиНбирска в СиМбирск происходило в те времена, когда правила Екатерина II, причем хочу заметить, переименование как такового можно сказать и не было, была заменена всего одна буква в названии города, букву Н поменяли на М.

Об этом переименовании я не нашел ни одного документа, ни одной статьи. Историки говорят, что сначала был Синбирск, а потом стал Симбирск, и все их знания по этому вопросу на этом заканчиваются…..

Итак, в названии города поменяли всего одну букву. Напрашивается вопрос: зачем?

Это меня заинтересовало, и я приступил к расшифровке.

Разгадывать долго не пришлось, воспользовавшись всего одним «инструментом» я быстро нашел разгадку. Все оказалось очень просто.

Итак, при написании названия города латинскими буквами, мы получаем SINBIRSK…..

Теперь немного отвлечемся, и поговорим о дне сегодняшнем, точнее о названиях блогов.

Из всего многообразия названий блогов, написанных латинскими буквами, легко читаются на русском языке некоторые из них, например такие как: pycckue, cyxymu, cyxapu, mypucm, cmapuk и так далее. Мы отлично понимаем, что данное слово написано латинскими буквами, но подсознательно читаем его по-русски.

Тоже самое произошло и в те давние времена. Ни для кого не секрет, что Екатерина II была немкой и знала немецкий, английский, и французский языки, и увидев на карте город SINBIRSK, а карты печатались тогда, не только на русском языке, она прочла название моего города как ГРЕХ-БИРСК….

На немецком, английском и французском языках слово SIN – ГРЕХ…..

Понимая, что данную карту прочтут и её коллеги Короли соседних стран, и они также увидят город ГРЕХ-БИРСК, Царица приняла решение переименовать этот город.

Долго ли, коротко ли думала Царица, но с задачей она справилась достойно.

И теперь мы имеем СИМ-БИРСК или в переводе Я-БИРСК. SIM в переводе с латыни Я

И в заключении, чтобы коменты были повеселее, хочу закончить эту статью словами.

Загадки Царей, по силе Равному им.

Мелекесс

Численность населения — 127,6 тысяч человек (2008 ФСГС).

Территория города составляет около 4 150 га.

Глава города — Николай Анатольевич Горшенин (вступил в должность в 2008 году).

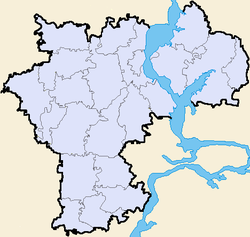

Город расположен на левобережье Куйбышевского водохранилища при впадении в него реки Большой Черемшан.

Расстояние до ближайших крупных населенных пунктов: Ульяновск — 80 км, Тольятти — 100 км, Самара — 160 км. Назван в честь болгарского революционера Георгия Димитрова. Существует одноимённый город-побратим в Болгарии. До 15 июня 1972 город назывался Мелекесс.

Климат территории умеренно-континентальный, характеризующийся отчетливо выраженными сезонами года. Экологически Димитровград складывается из трех основных элементов: доминирующие элементы природного ландшафта (Куйбышевское водохранилище, река Мелекесска, река Большой Черемшан), сохраняемые крупные зелёные массивы в Западном жилом районе и крупные озеленённые территории с культурными посадками.

В июле 2005 года имя «Димитровград» присвоено ракетному катеру «Р-291» Балтийского флота ВМФ РФ.

Содержание

История

Годом основания города считается 1698, эта дата внесена в Устав Димитровграда. Дата условна и связана с появлением первого поселения на территории современного Димитровграда. Этим первым поселением была деревня ясашных чувашей в низовьях реки Мелекесс, основанная в конце 90-х годов XVII века. В 20-ые годы XX столетия территория бывшей удельной деревни Чувашский Мелекесс вошла в состав города Мелекесса и прекратила самостоятельное существование.

Основную роль в истории города сыграло строительство в начале 30-х годов XVIII века купеческих винокуренных заводов на реке Мелекесс, в 60-е годы XVIII века объединенных в казенный Мелекесский винокуренный завод (Казанской, а впоследствии — Симбирской губернии), просуществовавший до его закрытия в 1847 году.

Поселение, сформировавшееся вокруг заводов, состоящее из заводского персонала, мастеровых и торговых людей, в конечном итоге превратилось в развитый торгово-промышленный центр Заволжья (ныне — Центральный район города).

Важнейшим событием в истории поселения стало Высочайшее повеление императора Александра II от 15 (2) июля 1877 о переименовании села Мелекесский завод Ставропольского уезда Самарской губернии в посад Мелекесс с введением в нём городского самоуправления.

В 1919 посад Мелекесс стал центром уезда и получил статус города, который юридически подтвержден в 1926. В 1939 город Мелекесс выделен в административный центр областного подчинения. 19 января 1943 была образована Ульяновская область, г. Мелекесс вошел в её состав.

В 1956 на основании Постановления Совмина СССР от 15 марта, в Мелекессе началось строительство комплекса объектов Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) и Западного жилого района (соцгорода) для его работников на 50 тыс. жителей.

С 1967 берёт начало история Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ — спутник ОАО «АВТОВАЗ») и Первомайского жилого района.

Последние два события сыграли решающую роль в дальнейшем бурном экономическом, социальном, культурном развитии города, получившего впоследствии мировую известность.

15 июня 1972 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Мелекесс был переименован в город Димитровград в честь 90-летия со дня рождения Георгия Димитрова, болгарского героя-антифашиста, видного деятеля международного коммунистического и рабочего движения.

Культура, образование

В городе 22 школы, 3 лицея, 1 гимназия, 3 филиала государственных и 2 негосударственных высших учебных заведений.

Город располагает своим драматическим театром.

На въезде в город со стороны Самары можно увидеть смешную табличку «До города Ульяновск, пригорода культурной столицы Поволжья города Димитровграда, осталось 80 км». На обратной стороне:»До города Самара, пригорода культурной столицы Поволжья города Димитровграда, осталось 160 км»

Промышленность

Основное градообразующее предприятие — ОАО ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов (НИИАР) — обладает уникальной базой для проведения работ по реакторному материаловедению, а также является партнером НПЦ ИНФОТРАНС по производству и разработке новых моделей компьютеризированных вагонов-лабораторий для автоматической диагностики железнодорожных путей, контактной сети, различной испытательной техники для железнодорожного транспорта. Другое крупное промышленное предприятие города, спутник Волжского автозавода Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ), производит широкий ассортимент продукции для автомобильной индустрии. Машиностроительная отрасль представлена также заводом «Димитровградхиммаш».

Город располагает мощной строительной базой, представленной фирмой «Димитровградстрой», которая обладает большим опытом в возведении крупных промышленных предприятий и жилых комплексов.

В городе широко развита текстильная промышленность: фабрика ковровых изделий «Ковротекс», чулочно-носочная фабрика «Олимп», предприятие со 100-летней историей «Мелекесская прядильно-ткацкая мануфактура». Пищевая промышленность представлена крупнейшим в Поволжье мясокомбинатом «Диком», широкий ассортимент молочной продукцией выпускает фирма «Био-Тон».

ТВ и радио

В Димитровграде имеется собственная телекомпания — «Дим ТВ». Она ретранслирует телеканалы «ТНТ» и «РЕН ТВ», а так же создает собственные программы («Новости Димитровграда», «Димитровград. Инструкция по применению» и др.). Также Ульяновская ГТРК «Волга» ретранслирует в Димитровграде телеканал «Россия» и «Радио России».

В городе ретранслируется местная радиостанция Ульяновска — «Радио 2х2». В основном транслируется ульяновский эфир с включением димитровградских новостей и рекламных блоков.

Список телеканалов, вещающих в Димитровграде:

Радиостанции, вещающие в Димитровграде:

В некоторых районах города наблюдается уверенный приём телеканалов и радиостанции из города Тольятти и Жигулевска.

В Димитровграде действует система телевидения MMDS, которая транслирует 19 телеканалов в кодированном режиме.

История города Димитровград

Во второй половине XVII века начинается активное заселение земель между Волгой и Черемшаном в связи со строительством в 1652-56 годах Закамской укрепленной линии, образованной цепочками городов-крепостей (Белый Яр, Ерыклинск, Тиинск и др.). В 60-90 гг. XVII столетия появляются многие из современных сел Мелекесского, Чердаклинского, Старо-Майнского районов Заволжья. Между тем в истории возникновения города Димитровграда есть немало «белых пятен». Территория, на которой расположен город, в результате административно-территориальных реформ в разное время входила в состав различных образований. Земли вдоль Черемшана еще со второй половины XVII века были включены в состав Симбирского уезда. В 1708 году Петр I разделил Россию на губернии. Симбирский уезд был включен в Казанскую губернию. В 1717 году были образованы еще две губернии: Нижегородская и Астраханская, в которую вошел и Симбирский уезд на правах провинции. В 1728 году Симбирская провинция возвращена Казанской губернии. В 1780 году, в годы правления Екатерины II, Симбирская провинция в результате укрупнения была преобразована в наместничество, куда вошли 13 уездов, в том числе и Ставропольский, включивший в себя земли вдоль Черемшана. В 1796 году, при Павле I, наместничество реорганизовано в Симбирскую губернию, в составе которой Ставропольский уезд находился до середины XIX века.

В 1851 году на заволжских землях была образована Самарская губерния, куда в 1852 году и вошел Ставропольский уезд. В 1919 году уезд разделен на Ставропольский и Мелекесский уезды Самарской губернии, посад Мелекесс стал центром уезда и получил статус города, который был юридически подтвержден в 1926 году. В 1928 году в связи с упразднением губерний Самарская губерния была преобразована в Средневолжскую область, Мелекесский уезд преобразован в район. В 1939 году город Мелекесс выделен в административный центр областного подчинения. 19 января 1943 года была образована Ульяновская область, и часть заволжских земель, в том числе город Мелекесс и Мелекесский район, вошла в ее состав. Неудивительно, что в результате многочисленных преобразований мог затеряться исторический след, связанный с изначальной историей города. А потому на протяжении всего последнего столетия городу приписывалось по меньшей мере шесть различных дат рождения: 1626, 1714, 1729, 1732, 1767 и даже 1919 год.

Посад Мелекесс Самарской губернии. 1912 г.

В 1775 году в деревне проживало около 100 человек. Деревня Чувашский Мелекесс входила в состав Мулловской волости и до 1917 года относилась к разряду удельных, являясь собственностью царской семьи. В 20-е годы ее территория вошла в состав города Мелекесса и прекратила самостоятельное существование. По вопросу о происхождении названия Мелекесс имеются две точки зрения:

Гидроним Меля происходит от угро-финского слова «мель», переводится как «глубокий». В этом случае топоним обозначает «селение на реке Меле».

Следует учесть, что топоним отмечен на Каме и в Сибири и, вероятнее всего, принесен на Черемшан в процессе миграции населения.

Рядом с заводами селились люди. Серьёзные испытания для жителей во время крестьянской войны Е.Пугачёва.

Поскольку крупных селений поблизости не было, работники завода селились при нем. На среднем заводе, который был главным находился «дом директорский сосновый. в нем покоев девять, четыре печи, окошек осьмнадцать. «, контора, дом для казначея и др. С целью развития торговли, обеспечения населения жизненно необходимыми товарами Симбирская казенная палата направила туда 16 семейств посадских торговых людей. Они прочно обосновались при заводе, открывая лавки, «магазейны», устраивали торги, где продавали хлеб, холсты, мелкую утварь. Завод имел тесные экономические связи с окрестными селениями. Крестьяне продавали зерно и другие продукты своей деятельности на торгах при заводе, а заводское начальство нанимало крестьян на различные временные работы.

О том, что было дальше, Мельгунов доносит в очередном рапорте: «Возле Бесовки собрались отряды, в них было много калмыков и улусов. получив подкрепление от жителей села Лебяжье, они направились к заводу, зажгли ближнюю к Черемшану винницу, но отступили под натиском защитников. восставшие отошли за Черемшан, долго там стояли, чиня под самые почти заводы свои разъезды. затем рассыпались в разные стороны». После подавления восстания Екатерина II отметила защитников Мелекесского завода «награждением деньгами», повышением по службе.

То, что население при Мелекесском винокуренном заводе, несмотря на угрозы и посулы пугачевцев, не покинуло, а защищало его, свидетельствует об экономической состоятельности заводчан, о выгодности и благоприятности положения населения, не относящегося к заводу, но при нем проживавшего. Вольных поселенцев привлекали здесь богатые природные ресурсы, близость волжских пристаней, общероссийских трактов, а также политика заводского начальства, которое за низкую плату отводило земли под поселение. Складывалось оно по левому берегу речки Мелекесс, именовалось в документах чаще всего как Мелекесский завод или селение Мелекесс.

Развитие других отраслей производства. Оживление торговли в селении Мелекесс.

Мимо заводов проходил тракт, по которому из Оренбургских степей перегоняли в центр России большие гурты скота. Наличие по пути корма, быстро восстанавливавшего вес и выносливость животных, побудило при селении Мелекесс оборудовать скотоперегонные выгоны, где ежегодно откармливали до двух тысяч голов крупного рогатого и столько же мелкого скота. Часть его отправляли дальше по назначению, а часть забивали на оптовых скотобойнях и отправляли мясом. Огромное количество шкур, щетины, сала и другого сырья, оставшегося после обработки мясных туш, вызывало образование новых видов производства. Так появились кожевенные, сыромятные, свечные, салотопные, мыловаренные предприятия, а также шерстобитные, валяльные, шорные, тулупные, овчинные и другие ремесленные мастерские.

Развитие разнообразной производственной деятельности вело к оживлению торговли; сбыт изделий производился на пристанях Старой Майны и Хрящевки, что в 60 верстах от Мелекесса, на больших еженедельных базарах селения, позднее на зимней Никольской ярмарке. Торговлю вели как местные, так и приезжие из окрестных и дальних селений. На продажу привозили разные крестьянские изделия, «красного, периного, и панского товару и всякого рода хлеб». Хлеб был главным предметом торговли, на мелекесские торги его везли из Оренбурга, Ставропольского, Самарского, Казанского уездов, и основным покупателем был завод.

За время существования завод неоднократно перестраивался, мощности увеличивались: в 30-40-е годы XIX века переведен на паровую тягу, полностью перестроены все четыре мельницы. Средняя (главная), самая мощная, «очень прочная и хорошо выстроенная», и Нижняя находились в черте селения, а Трехсосенская и Масленниковская вне его. Были возведены огромная винница, каменная солодовня, три солидные бочкарни и другие постройки. При таком оснащении завод мог выкуривать до 1 миллиона ведер (спирта) в год.

Закрытие Мелекесского казенного винокуренного завода. Главным товаром продолжал оставаться хлеб.

Но в 1845 году Министерство финансов приняло решение о закрытии Мелекесского казенного винокуренного завода по причине его хронической убыточности. Это было вызвано ростом цен на хлеб, большими затратами на содержание и реконструкцию большого и давно построенного предприятия. К тому же производство спирта из хлебного зерна заменялось употреблением в качестве сырья картофеля и других материалов. Завод был закрыт 5 марта 1847 года. Закончилась более чем вековая страница истории нашего селения.

Мощное винокуренное производство на реке Мелекесске имело исключительное значение для развития большого земледельческого района Среднего Заволжья. Оно стимулировало рост земледелия, развитие внутреннего хлебного и других рынков, способствовало появлению многих видов производства, в том числе скотоводства и скотопромышленности, заложило основы для дальнейшего экономического развития Мелекесса.

Указ Александра II от 1877 года о переименовании села Мелекесс в посад Мелекесс с введением в нем городского самоуправления.

Чтобы законно утвердить свое положение, мелекессцы во главе со ставропольским 3-й гильдии купцом Г. М. Марковым обратились с прошением к самарскому губернатору о наделении селения административными правами. Губернское правление, не имея ничего против, направило ходатайства в Министерства внутренних дел и Казенных имуществ. 17 лет понадобилось высшим инстанциям, чтобы определить условия для получения селением статуса, и, наконец, 2 июля (по ст. стилю) 1877 года последовало

Высочайшее повеление императора Александра II о переименовании села в посад с введением в нем городского самоуправления. Через год 15 сентября состоялось первое заседание гласных Мелекесской посадской думы, на котором был избран посадским головой К.Г. Марков. Начался новый этап развития Мелекесса.

Развитая мукомольная промышленность нуждалась в большом количестве мешочной тары, и на рубеже веков Товариществом А. Таратина, М. Павлищева, И. Федосеева в посаде выстроена льнопрядильная ткацкая мануфактура, оснащенная новейшим оборудованием известных европейских фирм, с числом рабочих до 2 тысяч. Фабрика вырабатывала льняную пряжу, холсты, из которых делали в год до 2,5 миллиона мешочной тары разных сортов а также брезентное полотно, и поставляла свою продукцию не только в Самарскую губернию, но и за ее пределы.

Известен был Мелекесс своими пивоварами. Пиво-медоваренные заводы П.С. Марковой и В. И. Богутинского производили до 150 тыс. ведер в год пива разных сортов, в том числе чешский экспорт, черное, пльзенское, столовое, венское. О фирме В. И. Богутинского в издании «300-летие Державного Дома Романовых» сказано, что производство оборудовано по последнему слову техники, пиво за высокое качество имеет несколько медалей, а бочарное заведение при заводе изготовляло бочки не только для собственных нужд, но и для экспорта на пивоваренные заводы европейской и азиатской России.

Благоустройство и развитие посада Мелекесс.

Грязный, унавоженный берег Мелекесски был расчищен, и на нем рассажен бульвар. В сухое время года Мелекесс выглядел чисто, особенно в центре, но осенью и в весенние разливы трудно было пройти и проехать в любой части города.

Культура города. Учебные заведения. Храмы и церкви.

Кроме проблем благоустройства, просвещения, здравоохранения, десятки других важных городских дел вполне успешно решали органы городского самоуправления. Душою всех дел являлся К. Г. Марков, выходец из старообрядческой, способной к большим трудам семьи, пользующийся уважением и авторитетом в посаде, совершивший для его развития очень много добрых дел.

Духовными центрами посада Мелекесс, как и всех других селений России, являлись храмы: здесь крестили, венчали, отпевали, здесь души православных через богослужение приобщались к Богу. В Мелекессе первую деревянную церковь и начальную школу при ней построили в 1859 году. Она была освящена во имя Св. Николая Чудотворца, заступника всех обездоленных, покровителя путешествующих и торговых людей. Каменный Свято-Никольский храм о двух престолах, рассчитанный на 2412 верующих, был воздвигнут через 20 лет на средства благотворителей. Стоял он на самом оживленном месте близ знаменитой Оренбургской дороги, рядом с торговой площадью, многочисленными торговыми заведениями. При храме была «достаточная церковная библиотека, церковно-приходская школа на средства города с 63 девочками». (Этот храм был разрушен в конце 30-х гг.)

Другой каменный храм по решению Думы и посадского головы был построен в память о мученической смерти императора Александра II по проекту известного архитектора академика В. О. Шервуда. Строили храм на пожертвования, средства, выделенные Думой. Общие работы по строительству вел самарский епархиальный архитектор Т. Хилинский, воздушное отопление делал самарский печник Филатов, иконостас расписан в московской иконостасной мастерской Федорова, колокола отливали в Ярославле у знаменитого Оловянникова, там же была заказана и вся церковная утварь. Освятили храм во имя Св. Благоверного князя Александра Невского 19 декабря 1893 года (по ст. стилю). В 1907 году к храму была пристроена многоярусная стройная колокольня по проекту самарского архитектора П. Шаманского. Александро-Невский храм занимал центральное место, был самым ярким и высоким строением в посаде и очень украшал его. (Также был разрушен в 50-е годы.)

Возле православного кладбища за речкой Мелекесской на свои средства построил небольшую, очень изящную церковь во имя Св. Софии и Алексея мелекесский промышленник А. Таратин. Он поставил ее рядом с богадельней и сиротским приютом; так сирые и убогие, калеки и другие судьбой обиженные получили свой приход. Сюда приходили из других приходов, чтобы помолиться за ушедших в мир иной и полюбоваться творением рук человеческих. После революции эту церковь использовали под общежитие ремесленной школы. Но вдруг пошел слух, что в здании объявились привидения. Чтобы покончить с ними и с религией тоже, маленькую красавицу разрушили.

Большую часть населения Мелекесса составляли магометане. В конце прошлого века они ходатайствовали перед Думой о строительстве мечети. Разрешение было получено, мечеть построили, а в 30-е годы ее минарет разрушили, здание использовали для нужд города. В 90-е годы единственное сохранившееся культовое здание было возвращено верующим.

Центром общественной жизни мелекессцев являлся Народный дом со сценой, построенный по проекту самарских архитекторов А. А. Волошинова и И. М. Крестникова по ходатайству Думы на средства посада, казны и пожертвования. Отмечалось: «Не многие из народных домов уездных и даже губернских центров можно поставить наряду с нашим Народным домом». Тон в нем задавала довольно многочисленная местная интеллигенция: учителя, врачи, инженерно-технический состав предприятий, железной дороги, а также учащаяся молодежь. Они принимали участие в развлекательных вечерах с танцами для всех желающих под духовой и любительский струнный оркестры, в маскарадах, музыкальных встречах. Местные режиссеры арендовали зал со сценой, ставили спектакли по пьесам Шекспира, Островского, в которых играли артисты-любители всех возрастов и которые, как правило, имели всегда шумный успех у публики.

Мелекесс и революция 1917 года.

Под наблюдением полиции находился управляющий Мелекесским отделением Русского торгово-промышленного банка К. Федоров (за пропаганду и распространение «преступной» литературы), учителя Агафонов и Пыркин, вольно практикующийся врач Ф. В. Яблонский с подпольной фамилией Булатов. Из рабочих в списке был один Кузьма Бакаев, который занимался доставкой в Мелекесс нелегальной литературы из Симбирска и Самары. На первых порах члены социал-демократической партии посада занимались тайной пропагандой и распространением марксизма, пытались вовлечь в свои ряды новых членов среди рабочих, молодежи и других групп населения, но по-настоящему организовать революционные силы не удавалось вплоть до начала мировой войны.

Большевики учили рабочих выдвигать и добиваться исполнения требований, предъявляемых работодателям, по улучшению уровня жизни через вновь образованные профсоюзы, через забастовки, митинги. Вскоре они уже представляли собой довольно организованную большую силу, влияющую на ход событий. При поддержке рабочих в марте 1917 года был избран первый Совет рабочих и солдатских депутатов во главе с Е. Н. Абловым, образованным молодым человеком, горячим оратором, талантливым журналистом. Он редактировал первые местные большевистские газеты «Рабочий», «Известия Мелекесского Совета», был приглашен Симбирским губернским комитетом РСДРП для организации газеты «Симбирская правда» и выпустил ее первый номер. Погиб в боях с белочехами под Казанью; одна из улиц города носит его имя.

Политические требования рабочие посада стали выдвигать после провала Временным правительством летнего наступления на фронтах войны. Они устраивали по городу шествия, демонстрации с антивоенными и антиправительственными лозунгами, полностью одобряли позицию большевиков.

После Февральской буржуазной революции, с марта по октябрь 1917 года, в Мелекессе установилось двоевластие Комитета народной власти и Совета рабочих депутатов. Посадский голова К.Г.Марков был отстранен от должности.

Уже летом 1917 г. Мелекесский Совет рабочих депутатов фактически обладал всей полнотой власти. Из всех политических партий, представленных в Совете, наиболее прочные позиции были у большевиков, опиравшихся на многочисленный мелекесский пролетариат. В сентябре 1917 г. на льнопрядильно-ткацкой мануфактуре была создана большевистская организация, состоявшая из 60 человек, которую возглавил слесарь Я. Е. Пискалов, известный в Поволжье деятель революционного движения.

10 ноября (28 октября) 1917 года в Мелекессе была установлена Советская власть, председателем исполкома посадского Совета был избран Я. Е. Пискалов, впоследствии избранный членом ВЦИК.

События 1917-1919 гг., связанные с революциями Февральской и Октябрьской, а также с боевыми действиями в период гражданской войны, оставили глубокий след в истории Мелекесса. Об этих событиях напоминают обелиски, мемориальные доски, названия улиц, носящих имена выдающихся государственных и партийных деятелей, военачальников, а также известных земляков, таких как В. Куйбышев, В. Чапаев, Я. Пискалов, Е. Аблов, А. Хмельницкий, В. Парадизов, Н. Земин, А. Козлов, В. Бурцев, Г. Эшенбах.

Весной 1919 г., как и летом 18-го, на Восточном фронте решалась судьба Советской Республики. Армия Колчака рвалась к берегам Волги. В Мелекессе, с целью мобилизации сил на борьбу с Колчаком, с 11-го по 13-е мая находился Председатель ВЦИК М. И. Калинин, возглавлявший агитпоезд «Октябрьская революция». Он выступил с балкона Народного дома, встречался с рабочими мелекесских мельниц.

Тогда же в городе был сформирован рабочий полк, в состав которого вошло 1200 человек.

Год 1919. Национализация предприятий и торговли.

Начиная с 1919 г. город переходит к новой хозяйственной системе: были национализированы крупные предприятия, торговая сеть, открылось отделение Народного банка. Начался процесс преобразования учебных заведений в комплекс единой трудовой школы 1-2-й ступеней.

После голода, охватившего в 1921 г. Поволжье, жизнь в городе, казалось, остановилась. Но уже к 1924 г. были залечены почти все раны, нанесенные голодом. Экономика города быстро встала на ноги. С 1924 г. регулярно стали проводится ежегодные сельскохозяйственные выставки. Эта замечательная традиция шла еще со времен посада, проводимых в нем богатых и многолюдных ярмарок.

В 30-е годы значительно вырос экономический потенциал города.

В городе имелась электростанция общего пользования на 325 кВт, но, так как ее мощности было недостаточно, на крупных предприятиях действовали отдельные силовые установки. Мелекесс являлся важным узлом железнодорожного и автогужевого транспорта: через него проходила линия Самаро-Златоустовской железной дороги. Средневолжский тракт союзного значения и тракты краевого значения. Грузооборот ж/д станции Мелекесс в 1933 г. составил 302 тыс. тонн.

Значительный рост населения за счёт притока людей из обнищавших деревень.

Учительница М.В.Пронина представляла область в Верховном Совете СССР, принявшем в 1936 г. новую Конституцию.

Город переводится из районного в город областного подчинения. Роль горожан в Великой Отечественной Войне.

В 1939 г., учитывая все более возрастающее значение города Мелекесса как промышленного центра Куйбышевской области и в целях улучшения руководства городом, Мелекесс был переведен из разряда районного в город областного подчинения. Председателем исполкома городского Совета был избран С. Г. Бибин.

Год 1941-й. Вопреки календарю, в памяти народной он начинается не с января, а с кровавочерного июньского утра, когда через всю огромную страну покатилось страшное слово «война».

На фронт уходили целыми семьями: по 2-4, а то и 5-6 человек. Три брата Семеновых били врага на суше, на море и в воздухе. В бой за Родину ушли три брата Петренко. Четыре брата Романовых. Три брата Власовых. Пятеро Храмовых. Пятеро Тарасовых. Три брата и сестра Антоновы. Четверо братьев Зайцевых. Шестеро братьев Меляшинских. Четыре брата и сестра Галанины. Четверо Панкратовых.

Уходили целыми классами. Двести выпускников 1941-42 гг. средней школы №1 (№ 9) встали в ряды защитников Родины, почти половина из них не вернулись.

В школе юнг на Соловецких островах прошли подготовку 30 мелекесских подростков, показавших пример мужества и стойкости в боевых действиях на флоте.

Высокое звание Героя Советского Союза в годы войны было присвоено В. И. Ерменееву, П. И. Коломину, Н. А. Козлову, П. С. Шильдину, К. Д. Шулаеву, М. С. Чернову, А. С. Яшневу.

Полным кавалером ордена солдатской Славы стал наш земляк А. Б. Бильданов.

Тыловой Мелекесс, с 19 января 1943 г. вошедший в состав Ульяновской области, внес немалый вклад в Победу. Город принял более шести тысяч эвакуированных, разместил оборудование Витебской чулочно-трикотажной фабрики им. Клары Цеткин, наладив выпуск продукции в рекордно короткие сроки.

Тяжелое бремя забот легло на плечи руководства, председателя исполкома горсовета Н. П. Желтова.

Вся промышленность Мелекесса работала на нужды фронта. Женщины и подростки встали к станкам, выполняя по 5-6 и даже по 10 норм за день. Иногда ночевали тут же, возле станков.

Среди передовиков ткачиха льнокомбината А. В. Сизова (в 1945 г. была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР); трикотажница фабрики им К. Цеткин М. В. Загорская; бригадир комсомольско-молодежной бригады фабрики, первой в городе получившей звание фронтовой, К. С. Дергачева.

В лучших зданиях города было развернуто три госпиталя на 1600 коек.

В декабре 1943 года со спектакля А. Островского «Поздняя любовь» началась история городского драматического театра.

Всю войну в Мелекессе хранились сокровища Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

В Мелекессе находились штабы формирования трех дивизий: 336-й, 1-й (58-й гвардейской), 58-й стрелковой.

В годы Великой Отечественной войны мелекесский горрайвоенкомат отправил на фронт более 20 тыс. человек, из которых каждый шестой не вернулся. Имена четырех тысяч воинов занесены в городскую Книгу памяти.

В год 30-летия Победы в память о них зажегся огонь у монумента Вечной Славы (скульптор X. Б. Геворкян), ставшего одним из самых любимых и почитаемых горожанами мест. К Вечному огню возлагают цветы и в дни общенародных праздников, сюда несут цветы счастливые молодожены в дни семейных торжеств.

В середине XX века сформированы крупные государственные предприятия.

В 1956 г. чулочно-трикотажная фабрика им. К. Цеткин перешла на выпуск только чулочно-носочных изделий, увеличив объем продукции с 5,8 тыс. пар в 1950 г. до 16 тыс. пар в 1960 г.

Объем валовой продукции по городу за десятилетие вырос почти в три раза: с 11,6 тыс. до 43,5 тыс. руб.

В середине 50-х годов после создания Куйбышевского водохранилища, река Б. Черемшан стала судоходной, в Мелекессе был открыт речной порт.

В 1955 г. Ленинградским проектным институтом был разработан генеральный план развития города на ближайшие 25 лет, который предусматривал превратить Мелекесс в культурный благоустроенный социалистический город с водопроводом, канализацией и теплофикацией, а также застроить центральную часть города, районы механического завода и Лесной Горки 4-этажными зданиями. Промышленные предприятия планировалось разместить на окраинах города.

Постепенно реализуя этот план, несомненно, город вышел бы к 1970 г. на обозначенные рубежи.

Под новую стройку было выделено 5,5 тыс. га земли к западу от города, там, где стоял вековой сосновый бор. Строители получили право на вырубку леса под застройку и инженерные сети. С исключительной любовью отнеслись к лесу и проектировщики, и строители. Были разработаны специальные схемы сохранения целых участков леса. Стрелы башенных кранов порой едва не задевали кроны деревьев.

В 1958 г. в Мелекессе был построен телевизионный ретранслятор, начался прием телепередач Центрального телевидения.

В 1959 году поднялись первые 4-этажные дома Западного района города.

В 1961 г. в НИИАРе был пущен в действие первый в мире высокопоточный реактор с нейтральной ловушкой СМ-2, принесший институту и городу мировую известность.

В 60-е годы началось развитие Первомайского района города. В декабре 1965 г. вступил в строй комбинат технических сукон, крупнейший в стране поставщик для бумагоделательной, строительной, химической промышленности.

Город стремительно растет, хорошеет, благоустраиваются его жилые кварталы. И в этом заслуга живущих в нем людей. В 1967 г. было учреждено Положение о звании «Почетный гражданин города». Почетными гражданами стали учителя М. Н. Бобылев, Н. А. Шуранова, основатель краеведческого музея Н. И. Марков, лесничий И. И. Ларин, бригадир слесарей Л. П. Лобанов.

В 1972 году город переименован в Димитровград, в память о видном борце-антифашисте Георгии Димитрове.

24 мая 1977 г. родился стотысячный житель города. Им стал сын работников автоагрегатного завода Дудиных, названный в честь Димитрова Георгием.

Архитектурному решению застройки города, его культуре, благоустройству посвящались передачи Центрального телевидения, о городе писали центральные газеты и журналы.

Дух соревнования был положен в основу дружеских связей с городами Кузнецком Пензенской области и Дрогобычем Львовской области.

Достижения города были отмечены правительством: 12 лет подряд город награждался переходящими Красными Знаменами Советов Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Успехи последних десятилетий.

В 1982 г. за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, за вклад в укрепление интернациональных связей Димитровград был награжден орденом Дружбы народов.

Произошли изменения и в структуре городского управления.

В октябре 1993 г., в связи с реформой представительных органов власти, была прекращена деятельность Димитровградского городского Совета. С этого времени как распорядительные, так и исполнительные функции перешли к администрации города.

В 1996 г. в результате напряженной избирательной компании был сформирован городской Совет депутатов из 12-ти депутатов, в который вошли производственники и банкиры, врачи и учителя, юристы и предприниматели.