мем когда девушка говорит делай что хочешь

Новогодние носки – «подарочки»

Захотелось яркости, решила связать носочки. Снова жаккард, и снова много нитей. Однажды мне попалось видео «Жаккард без слёз и истерик». Подумалось, какие глупости! А когда начала разбираться с техникой, слёз не было, но до истерики точно чуть не дошло. То нити тянет, то слишком слабо, ошибаюсь с рисунком, и всё заново. Прошло немало времени, чтобы руки привыкли к работе.

На всю работу ушло три дня. Большую часть времени занимает верхняя часть. Остальное гораздо проще. Убавление петель со стороны стопы, поэтому незаметно.

Чтобы связать вот такие «подарочки» пришлось выучить новое слово – «Интарсия». Это способ вязания разноцветных узоров, жаккарда в том числе. Смысл в том, что мы вяжем не по кругу, а поворотными рядами, значит рисунок постоянно «зеркалит». Нужно быть очень внимательным.

В работе 7 нитей. Это на фото очень аккуратно, а в реальности «макаронная фабрика». На вывязывание «подарочков» ушло 3 часа.

Всего было три версии. Если присмотреться, они разные. Последний вариант самый удачный, проработаны все неточности и ошибки.

Изнанка выглядит путаницей нитей. Это жаккард, он такой.

Рисунки составляю сама. Вдохновителем был вот этот подарочный пакет. Ещё в задумках снегири, домики, снежинки, да что угодно.

Схемы рисую в КорелДро, так удобнее. Делюсь со всеми.

Когда девушка говорит : «Делай, что хочешь»

Флеш-моб

Когда в 1630 году Виллем Кифт, генерал-губернатор Новых Нидерландов, попытался запретить курение, он получил в ответ флеш-моб курильщиков. К губернаторскому особняку пришло множество жителей с трубками. Они никак не реагировали на крики возмущенного губернатора – просто молча сидели и курили.

В результате Кифт отменил свой запрет, но потребовал, чтобы курильщики отказались от длинных трубок.

Антитабачная кампания в России оказалась бессильна перед женщинами

Мужчины под влиянием антитабачной кампании в России стали курить меньше, однако число курящих женщин только увеличилось, заявила замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая.

«У нас, действительно, очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик. Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», – передает ее слова «Интерфакс».

По ее словам, сейчас эксперты обсуждают, с чем это связано.

Когда девушка на тебя обиделась и говорит: «Делай, что хочешь»

Мало того, что должен выбрать цвет светофора, так еще и у тебя возможность:

— встать и никуда не ехать

— прыгнуть под грузовик

— ехать только направо или налево (тоже надо выбрать)

— бросить машину и пойти пешком 🙂

По мне так всё логично, без лишней мороки. Девушка не права.

Это чудо надо понимать так?

«Делай, что хочешь», только не в жОлтый.

Красная шапочка

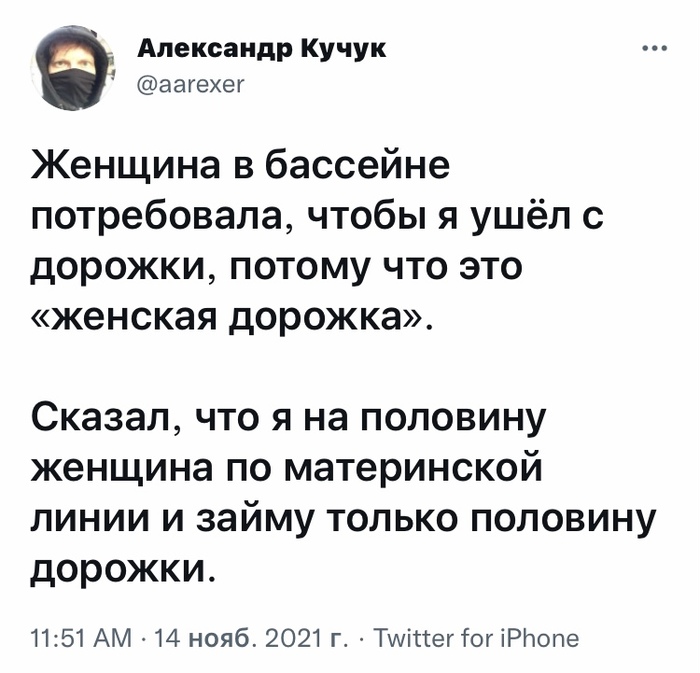

Женская дорожка

Такси

Работаю в такси в Москве. Недавно я сетовал в своём посте, что не хочу возить лиц нетрадиционной национальности. Один мой коллега посоветовал отключить заказы за наличный расчет, они мол не настолько развиты чтобы смочь привязать карту в приложении. И вы знаете, за 5 дней работы по безналу не одного ослолюба не попалось, количество заказов не упало мотивация 8.

Так надо

Нужен совет с работой

До этого,вроде бы люди помогали,может быть и мне помогут. Дорогие, пикабушники, есть у меня такая просьба, помогите пожалуйста с работой, а точнее вахтой. Готов на любую работу. Пусть это будет и рыбпромысел и что ещё. Я работал рыбообработчиком вахтой,т.е,знаю что это..Работал кладовщиком 3 года.. Положение тяжёлое. Не привязан к конкретному месту. Заранее всем спасибо. Прошу не минусуйте.

Лайфхаки

Смотря что за коллеги

Как Юрий Ковальчук берег Ладоги захватил

Взываю к Силе Пикабу! Прошу помощи в распространении и огласке!

Путешествуя этой осенью по Карелии, у мыса Таруниеми близ поселка Тарулинна, расположенного неподалеку от Ладожских шхер, меня ждал неприятный сюрприз. Проход по берегу Ладоги был наглухо перекрыт забором. На заборе красовались угрожающие надписи «Проход запрещен! Охраняемая территория» и висели большие пучки видеокамер.

Это место расположено рядом с известной точкой притяжения Северного Приладожья — «Дачей Винтера». Ее первый владелец — Густав Винтер — был выдающимся врачом и заметным общественным деятелем, приложившим в начале XX века много усилий для развития этого района. На территории мыса Таруниеми Винтер собрал замечательный дендропарк, организовал общественную зону отдыха и сделал ее местом притяжения того времени.

В современной России подобная красота зачастую привлекает людей другого сорта. Фактически на данных землях обосновался Юрий Ковальчук. За этим человеком закреплено много ярлыков: «крупнейший акционер и бывший председатель банка «Россия», «медиа-магнат», «активный инвестор недвижимости». Но решающими и многое определяющими в современной России являются другие ярлыки — «близкий друг Путина» и «учредитель дачного кооператива Озеро». И тут, к сожалению, начинает работать правило: «Друзьям — всё, врагам — закон!»

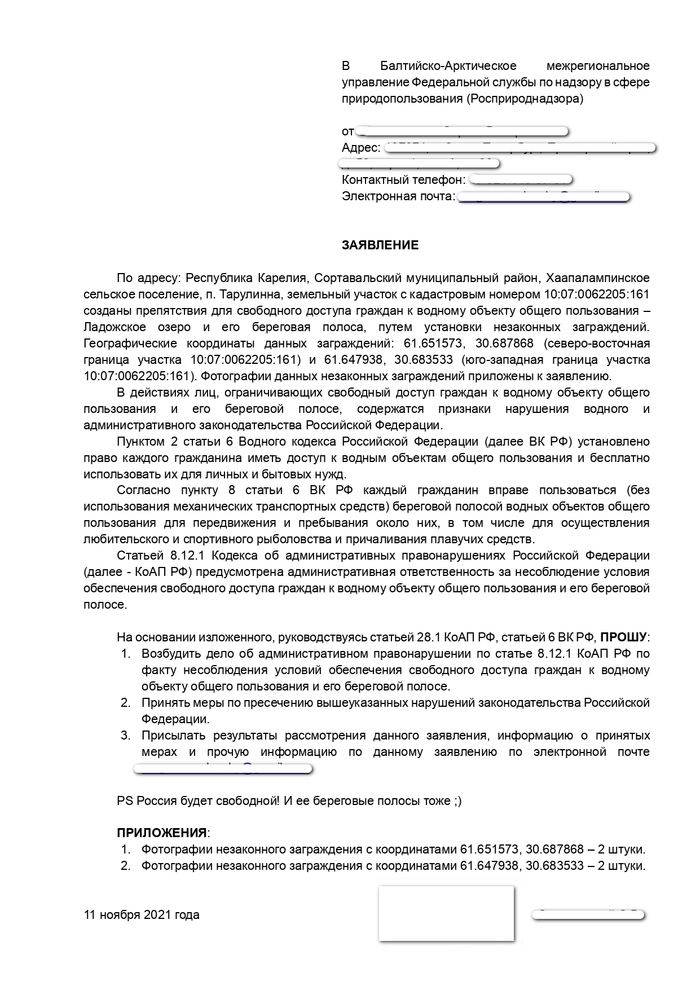

Берегозахват блокирует проход по берегу Ладоги с двух сторон. Заборы, мешающие проходу, можно найти по координатам 61.651573, 30.687868 и 61.647938, 30.683533.

Этот захват береговой полосы Ладожского озера нагло нарушает Водный кодекс Российской Федерации:

ВК РФ Статья 6. Водные объекты общего пользования

.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

.

6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров.

.

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Располагается берегозахват на участке земли с кадастровым номером 10:07:0062205:161 (для его быстрого поиска можно воспользоваться публичной кадастровой картой).

На территории этого «особо охраняемого участка» расположены роскошные дома, пирс с шикарными яхтами и собственная вертолетная площадка. В общем, скромное обаяние буржуазии во всей красе.

При этом сам участок по периметру обнесен забором, исключающим попадание на территорию простых смертных.

Выписка из ЕГРН сообщает нам, что участок 10:07:0062205:161 принадлежит «Российской Федерации», но уже давно отдан в аренду ООО «Прайм» (ИНН 7801206670).

Эта фирма напрямую связана с Юрием Ковальчуком. Ее учредителем является НП «Поддержка предпринимательских инициатив» (ИНН 7801182115). У обоих юридических лиц генеральным директором значится Клявина Елена Тимофеевна, а юридическим адресом указан «г Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., 9/6». В свою очередь учредителями НП «Поддержка предпринимательских инициатив» являются Юрий Ковальчук и его сын Борис Ковальчук.

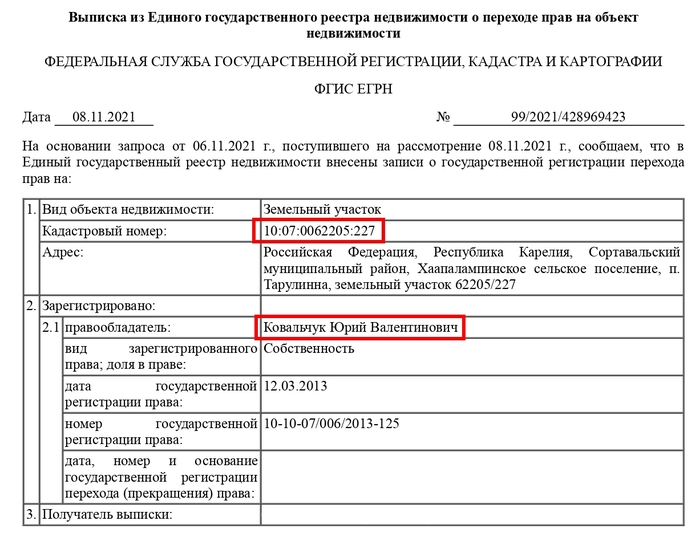

Как бы внутри участка 10:07:0062205:161 расположен участок 10:07:0062205:227. Согласно выписке из ЕГРН его собственником уже напрямую является Юрий Ковальчук. Именно на этом участке и находятся «скромные домики».

Расположенный рядом отель «Дача Винтера» также связан с Юрием Ковальчуком. Это можно проследить по следующей цепочке: ООО «Дача Винтера» (ИНН 1007022598) → Учредитель: ООО «Норд Парк» (ИНН 7813263746) → Учредитель: ООО «Консалт» (ИНН 7801211486, юр.адрес: г Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., 9/6) → Учредитель: ООО «Арконн» (ИНН 7801165134, гендир Клявина Елена Тимофеевна, юр.адрес: г Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., 9/6) → Учредители: ООО «Онега» (ИНН 7801685415, гендир Клявина Елена Тимофеевна, юр.адрес: г Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., 9/6) → Учредитель: НП «ПРЭС» (ИНН 7801684813, гендир Клявина Елена Тимофеевна, юр.адрес: г Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., 9/6) → Учредители: Ковальчук Юрий Валентинович и Ковальчук Татьяна Александровна (жена Юрия Ковальчука).

К слову, адрес на Большом проспекте Васильевского острова, мелькающий у многих упомянутых юр.лиц, носит негласное название «Большой дом 9» и связан с начальными этапами становления банка «Россия». Он является адресом регистрации ключевых фирм Ковальчука.

Фирма «Прайм» — важный элемент в империи Ковальчука, связанный с официальными резиденциями и местами отдыха Путина. Ее усилиям кооператив Озеро пускает свои щупальца во многие заповедные уголки Карелии, Ленинградской области, Валдая и других регионов.

Как выяснилось, с этим берегозахватом уже давно сражаются местные жители и активисты движения «Против захвата озер»/«Открытый берег». О нем выпускал репортаж «Дождь». Но забор, как феникс, с завидным постоянством возрождается вновь и вновь.

Увы, на нарушения подобными лендлордами Водного и прочего законодательства, местная администрация зачастую закрывает глаза, а органы контроля и надзора, вроде Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры, нехотя выполняют свои обязанности, стараясь спустить на тормозах и замолчать имеющиеся нарушения.

Несмотря на это по факту данного берегозахвата были поданы жалобы.

Но в подобной ситуации гораздо более важную роль играет огласка и распространение. Так что взываю к Силе Пикабу! Давайте поднажмем и сделаем берега Ладоги доступными для всех 😉

Делай, что хочешь

Как-то на консультации девушка поделилась интересной историей своего воспитания:

– Когда я была маленькой, у моей мамы была одна привычка. Вот хочу я что-то сделать, например, купить мороженого, но мама против, тогда я говорю: «Но я хочу», а мама отвечает: «Делай, что хочешь, я тебе своё мнение высказала». После этого я мороженое не покупала.

Проблемный механизм здесь следующий – мама давала ребёнку право поступать, как он хочет, но при этом своим тоном подчёркивала: «Если ты так сделаешь, мама будет недовольна». Я думаю, это самый вредный способ укрепить тревогу.

Когда ребёнку просто отказывают, у него формируется убеждение: «Есть вещи, которые мне нельзя». Когда ребёнку дают псевдоразрешение, у него укрепляется убеждение: «Твоими желаниями кто-то будет недоволен». В первом случае запрет с возрастом можно рационально осознать, например, мама заботилась о моём здоровье. Во втором убеждение станет тревогой, при которой уже каждое своё желание человек будет ставить под сомнение.

Другими словами, лучше иногда сказать честное «нет», чем прятать за «да» ядовитое чувство вины. И да, это относится не только к отношению с детьми.

Психология | Psychology

7.9K постов 43.5K подписчика

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

«Делай, что хочешь, я тебе своё мнение высказала». После этого я мороженое не покупала

Конкретно по мороженому.

Из за этого всегда создавалось ощущение что меня наебывают.

Это классическая пассивная агрессия. Маме низачот

С другой стороны, как ребёнок научится принимать свои решения, даже при неодобрении окружающих, если ему даже выбора не давать?

Старый еврей, умирая, говорит жене:

— Роза, не забудь позвать на похороны мою двоюродную сестру Софу.

— Эту ведьму?! Я же её терпеть не могу!

— Я хочу, чтобы она пришла.

— Глаза бы мои её не видели! Ни за что не позову!

— Роза, кто из нас умирает, ты или я.

— Ну хорошо—хорошо. Раз уж ты так хочешь, пусть она придёт. Но учти, в том случае никакого удовольствия от твоих похорон я не получу!

Но ведь это говорится только в тех случаях, когда оба выбранных решения не фатальны для жизни и здоровья, а значит, имеют право быть, если очень хочется.

А другой ребенок идет и покупает. Потому что ему разрешили самому принять решение и указали на риски, которые он может учесть, а может принебречь.

Одна эта ситуация не сформирует тревожность у ребенка с нормальной самооценкой и с родителями, которые не занимаются манипулированием ради самих манипуляций.

Да ну я вас умоляю.

Другое дело, что каждый слышит и воспринимает по-разному.

Я прикинула такую ситуацию по отношению к моим детям.

Старший сын (скорее всего, дочь тоже) в такой ситуации скажут: «Отлично!» и радостно поскачут за мороженым не оглядываясь. Ну высказала я свое мнение и высказала, с чем они меня и поздравляют (как говорит дочь).

Скажу вам, тяжело вот так растить детей с разными характерами. Тем более, я сама тревожная, и в ситуации, как у вашей подруги, поступала бы, как она, переживаю жутко за каждый свой поступок.

А тут дети, на одного из которых вообще нельзя голос повысить, а к другим не достучишься, пока не орнешь.

У моего ребенка с 5 лет карманные деньги, небольшие но всё же, и я всегда говорю «делай с ними что хочешь, хоть съешь, хоть подари, твои деньги», так вот, если я против покупки очередной китайской дешёвой ерунды я так и скажу, что я против, объясню почему, но выбор за тобой, так как деньги твои. и ребенок принимает решение сам, иногда отказывается от покупки, иногда нет, и это нормально, при чем тут тревожность? а про сладости, например, разговор особый, я изначально объяснила, что сладости ограничиваем из-за определённых проблем со здоровьем, поэтому карманные деньги не для покупки вкусняшек. можно купить более-менее полезную вкусняшку типа детского питания-пюрешки или сока, но не шоколадку или мармелад, но эти правила были обговорены заранее.

Притянутое за уши мнение

Мне просто говорили :»Нет». Без объяснения причины, я спрашивала почему нельзя, ответ был :»Потому что я так сказала. » И в целом всегда ругали за вопросы «почему?», постоянно повторяли: » Делай, как тебе говорят, другие лучше знают. Прежде, чем что-то сделать-спроси разрешения «. Инструкция, как вырастить на 100% безынициативного человека, который на работе даже на кнопку лишний раз не тыкнет, не спросив у начальника правильно ли так. Мне 30, я до сих пор не знаю, чего хочу без чужого совета. Вплоть до того, что я не знаю иногда хочу ли я есть, хочу ли я спать. Не говоря уже о глобальных решениях. Моя личность полностью разрушена. Я не знаю, какая я, нравится ли мне что-то вообще. А ещё после школы я уехала учиться в другой город. Попала в не очень хорошую компанию, стала курить, выпивать. На что родители сказали :»У тебя что, своего ума нет? Так нету, я делаю то, что мне говорят. Как меня и надрессировали. Только родителей рядом уже не оказалось, теперь другие люди мне говорят, как поступать.

По этой причине (я не психолог, но мне кажется это достаточно простое поведение) лучше честно пояснять мотивы своих поступков.

— Мне не нравится эта игрушка. она явно низкого качества и скорее всего ты огорчишься, когда она быстро сломается.

— Милая, у нас осталось мало денег и я прошу тебя выбрать что-нибудь подешевле. Например.

— Ты неуважительно себя вела весь день и у меня нет настроения тебя баловать. Я люблю тебя, но сегодня ты не заслужила.

ну что-то такого рода. Это работает похожим способом и со взрослыми, кстати. Обычно заворачиваются в более комфортную обертку, потому что взрослый то прекрасно поймет что ему говорят. А вот с ребенком заворачивать как раз не нужно. Нужно четно пояснять мотивы. Ну как мне кажется.

Кстати: не провоцируйте ребенка на ложь. Вопросы с подвохом оставьте взрослым. Ребенка такими «вилками» вы учите лжи. И это точно сработает против Вас.

Моя шла дальше, если я все таки поступал как «хотелось мне», то потом я получал эмоциональных пиздюдей, типо обид, игнора и прочего, за то что не послушался.

И преподносилось это все под эгидой, «если ты взрослый принимать СВОИ решения, то неси ответсвенность за последствия этих решений.»

Мне 31 и у меня тупо нет своих желаний.

А что плохого в том, чтобы каждое своё желание ставить под сомнение?

Если это основная проблема, то это не проблема вовсе.

Нормальный метод, для развития ответственности за принятые решения у детей.

Моим очень сильно помогло в самостоятельном возрасте. Выросли толковыми.

У меня так жена делает по отношению ко мне(((

Ужас какие все нежные прям пздц, и все кругом виноваты)

Это классическое перекладывание ответственности, по сути психологическая манипуляция

Диалоги | Сначала любовь к себе

– Я считаю, что безусловно любить можно только себя и детей. Нельзя безусловно любить других людей в отношениях.

– Потому что я была замужем в очень тяжёлых отношениях. Я делала всё для бывшего мужа, при том, что он бил, обзывал и использовал меня. Я любила его безусловно, таким, какой он есть, но он делал мне больно. Поэтому, если любить взрослых людей безусловно, они будут тебя использовать.

– Это верно, но только при одном условии – если вы не научились безусловно любить себя.

– Потому что мне не хватало безусловной любви к себе?

– Именно. Вы считали, что сначала кто-то другой должен полюбить вас, и тогда вы примете себя. Это условная любовь. Безусловная любовь работает только так: сначала любовь к себе, и только потом к другим. В противном случае вы безусловно любите других, чтобы продолжать условно любить себя.

– Но что, если бы муж полюбил меня безусловно?

– При том, что вы себя так не любите? Вы бы ему не поверили. Он говорит вам: «Ты самая красивая», а вы отвечаете: «Неправда». Он говорит: «Ты самая умная», а вы: «Ой, да ты преувеличиваешь». Любые отношения с другими начинаются с любви к себе. Пока вы безусловно не полюбите себя, готовьтесь, что плохой партнёр вас будет использовать, а в искренности чувств хорошего вы будете сомневаться.

Опекай

Опека – это желание отгородить человека от явных проблем и научить его справляться с остальными проблемами, если они возникнут. Гиперопека – это желание огородить человека от всех проблем и решать их за него.

Для примера возьмём детей, потому что детская опека оказывает влияние на наши взрослые убеждения. Опека для ребёнка – это поставить затычки на розетки и мягкие уголки на мебель, но позволять младенцу ползать где угодно. Такая же опека – ограничить время за компьютером или в интернете, но вместе (!) собирать конструктор или учиться рисовать.

Задача опеки в том, чтобы защитить ребёнка там, где он пока не может защититься сам (или может недостаточно защититься), но при этом позволить ему ошибаться и поддерживать в ошибках там, где это сделает его сильнее.

С гиперопекой проще:

– Дай я сама всё сделаю.

– Если ты не вернёшься до десяти, у мамы случится инфаркт.

Звучит по-своему логично, но для ребёнка это значит: «Ты тупорез, и в этой жизни ничего не понимаешь». А как же он поймёт, если эту жизнь от него скрывают?

Самое страшное, что гиперопека учит человека бояться ошибок и тревожиться по поводу нового опыта. Вот этот простой пример мне на консультации рассказала девушка, которую гиперопекала мама. В детстве (9 лет) дочка как-то подошла к маме на кухне и сказала:

– Мам, научи меня готовить суп!

На что мама ответила:

– Тебе зачем? Вырастешь, потом сама научишься.

И девочка действительно научилась, правда, когда осталась одна и у неё уже не было выбора. При этом она продолжила бояться выбрать плохую работу, партнёра или газировку в магазине. Почему? Потому что в детстве мама исполняла каждое желание дочки, и стоило ей произнести «салатик», как мама уже шинковала огурцы. Теперь она произносит «много денег», «счастливая любовь» и «диетическая кола», но никто не спешит исполнять эти пожелания.

К чему я всё это. Гиперопека – это плохо. Она лишает человека веры в свои силы и желания. Но опека – хорошо и необходимо. Важно оберегать человека от опасностей.

Где между ними граница?

В личном опыте. Со временем нужно отпускать ребёнка, чтобы он учился (внимание!) ошибаться. От хорошего родителя требуется объяснить важность ошибок, подать руку, и снова отпустить её, чтобы ребёнок научился крепко стоять на ногах.

Как положительные эмоции могут довести до нервного срыва

Ладно, не всё так критично. Мы привыкли думать, что только негативные эмоции и разного рода стрессы истощают нашу нервную систему, приводят к перегоранию, потере интереса к жизни, но это не совсем так. Каждая наша эмоция требует энергетических ресурсов, будь то положительная или отрицательная, и в определённых моментах они равносильны по энергозатратам.

Поэтому если вы чувствуете, что у вас прекрасное настроение, вы на высоте и готовы свернуть горы, у вас куча планов и вы всеми силами их реализуете, то будьте готовы к тому, что однажды ваша нервная система устанет, вам всё надоест и вы ничего не будете хотеть делать. И это нормально, не нужно этого пугаться, нужно лишь уметь правильно с этим справляться.

Что же делать? Нужно уметь останавливаться и отдыхать, не доводить себя до перегрева. Нельзя всегда быть сверх радостным и счастливым, а кто, как вам кажется, всегда полон радости и сил, он либо врёт вам, либо себе.

Если люди вас не понимают, то с вами всё в порядке

У каждого своя картина мира в голове и это нормально, когда картины у разных людей не совпадают. Это совсем не означает, что вы делаете что-то не так, какую-то дичь или глупость. Если кто-то вам говорит «ты делаешь/говоришь какую-то хрень» то только потому, что это не укладывается в его сознании, вот и всё. У него нет этого в его представлении о жизни и это ничего не говорит про вас. Так же и вы, если вам что-то непонятно и кажется странным, то это по тем же причинам, у вас нет этой информации в вашем мышлении.

Мир состоит из кучи граней, как пирамида. Вот смотрите вы на неё сбоку и видите треугольник, но ведь если посмотреть с другой стороны, вы увидите ещё один треугольник, а потом и ещё один. Так и в жизни, на каждое явление есть свои взгляды и каждый видит свою сторону. Идеально, когда человек видит сразу несколько сторон. Но бывает и так, что человек воспринимает только одну реальность и пытается всеми силами об этом сообщить и доказать, что только его теория верна. Нет, это не так. Ведь сколько людей, столько и мнений.

Что делать с таким человеком? Да ничего, просто примите его реальность и отстаньте, не доказывайте ему ничего. Если будет надо он рассмотрит другие варианты, а если нет, то только время и силы потратите. Всегда помните, что у каждого человека своя картина мира и она может не совпадать с другими.

Свобода любить безусловно

Сложно любить безусловно. Сложно безусловно любить других, и ещё сложнее любить себя. При этом я готов утверждать, что почти каждый из нас достаточно долго испытывал на себе безусловную любовь в детстве будучи младенцем.

Для начала вспомним термины. Безусловная любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви, и принятие его свободы выбирать направление этого развития.

С первой частью должно быть понято – вы безусловно любите, когда являетесь частью жизни другого человека, помогая эту жизнь развивать. Проблемы обычно начинаются со второй частью, а именно с тем, что люди не признают свободы других людей (или даже своей свободы) жить так, как они хотят.

Когда речь идёт про условную любовь к другим, мы начинаем требовать, чтобы люди делали так, как мы хотим. Если люди не соглашаются, мы давим на чувство вины и манипулируем ими. Условная любовь к себе означает, что мы насильно заставляем себя делать то, чего на самом деле не хотим, но должны (!) из-за завышенных ожиданий, которыми нас наградили в детстве. Мы не можем принять себя такими, какие мы есть.

Возвращаясь к младенцам. Почему младенца проще любить безусловно?

Потому что ему невозможно предъявить осознанных требований и заставить соответствовать ожиданиям. Родитель быстро понимает, что не может просто кричать крохе: «Не какай!», «Не кричи!», «Не плачь!», потому что, скорее всего, после этого кроха будет только сильнее какать, кричать и плакать.

Единственный способ успокоить младенца – взять его на ручки и позаботиться о нём. Активная заинтересованность + свобода = безусловная любовь, как она есть. Да, бывают и исключения в виде детей, которых бросают кричащими умирать от голода, но мы оставим это в криминальной хронике.

Обратите внимание, по каким «правилам» младенец получает безусловную любовь:

– Ему ничего не объясняют (потому что он не поймёт).

– Его ограждают от явных опасностей (вроде открытых розеток или ножей), но позволяют ошибаться, например, падать, когда он учится ходить.

– Его не ругают за ошибки (опять же, он не поймёт), но помогают справиться с ошибками, например, поднимают, когда он падает.

С небольшими поправками эти правила подходят для воспитания безусловной любви во взрослых детях, в себе и в других людях:

– Я ничего не объясняю, если не спрашивают, но являюсь примером лучшего поведения.

– Я ограждаю объект любви от явных опасностей, но позволяю ему ошибаться.

– Я не ругаю за ошибки, но помогаю разобраться, как не допустить их в будущем.

Это неидеальный набор. Но это – основа основ. Пока мы пытаемся насильно запихнуть свою «правду» в человека, пока ограждаем его любых ошибок, пока мы не поддерживаем его в трудные моменты, мы учим его условной любви. Мы учим его подчинению. Мы учим зависимости. Мы учим слабости.

Безусловная любовь начинается с признания свободы. Свободы действовать без указаний, свободы ошибаться и свободы в любой момент получить поддержку.

И главное – все эти свободы одинаково важны.

Ответ на пост «Я- подростковый психолог»

Работаю детским психиатром.

И проблемы в этих отношениях создают или ухудшают оставшиеся две трети обращений за помощью.

Основных причин всего 3.

1. Упущение в воспитании.

2. Гиперопека/сверхконтроль

3. Обесценивание чувств/непонимание.

На каждую есть реальный случай.

1. Два шаловливых брата (СДВГ, гиперактивность). В свои 6 лет вьют верёвки из родителей. На приёме громко смотрят видео на планшете, играют в догонялки. На мои замечания не реагируют, мать скромно говорит «Ну не надо ребят» и продолжает неловко смотреть в пол. Дети воспринимают это как разрешение и продолжают уже ломать кабинет (опрокидывать стулья, шатать батареи, пинать дверь). Мать разводит руками, «Не могу запретить, они будут кричать и бить меня» (напомню, дети 6-7 лет). Пропадают с радаров.

Появляются, когда сорванцам 10 лет: «Ужас! Посылают матом, воруют деньги из карманов и у одноклассников, директор выгоняет в спец школу, т.к. срывают уроки. Помогите!» А я что, могу только назначить лекарства тупо для снижения активности и торможения. Но смысл от сонных и озлобленных детей?! В ответ на такое предложение дети посылают нас с м/с на 3 буквы, плюют на стену и выходят орать в коридор. Мать также сидит и смотрит в пол. «Что мне делать, может в больницу их положить?».

А что он(а) лежит без дела?

А вот мы в своё время!

Такого диагноза раньше не было (нет)!

Это всё современная молодёжь/гаджеты/игры/влияние США (и такое говорили).

Из запоминающегося: ребёнка с полным упадком сил вывезли в выходной с утра за город кататься на лыжах. Ведь спорт-это жизнь! А что он недовольный, мы ради него турбазу сняли, свои планы отменили (А его спросили, он хотел?!)

***

Друной случай: назначенное лечение помогает, подросток поправляется и чувствует радость, проходят плохие мысли, как вдруг приходит на приём «убитый», как в первый раз. Родители решили, что хватит лечиться, и так уже хорошо и. выкинули все таблетки, не смотря на просьбы ребёнка (а вдруг привыкнет к ним). Хотя курс лечения минимум 6 месяцев. Начинаем с начала, читаем маме лекцию.

****

Девочка учится хорошо, пытается подработать, учась в школе и на фоне этого ловит депрессняк от постоянного напряжения и стресса. Но вместо помощи, отчим и мать пьют, упрекают, что не сидит с младшим ребёнком. Как итог, не дают деньги на лечение, продают её смартфон ради алкоголя, по итогу, детей забирает ПДН.

***

Многие думают, что придя к врачу/логопеду/девектологу сразу получают улучшение и решение проблем. Но категорически забывают и отказываются работать над собой, выполнять рекомендации, домашние задания, настраивать взаимоотношения, веря в волшебную таблетку или метод.

Как ломается самооценка и откуда берутся «неполноценные»

Уверен, многие из вас знакомы с вопросом «как воспитать ребенка с заниженной самооценкой?» примерно на уровне «если постоянно ребенка критиковать и всячески смешивать его с дерьмом, то мы получим ребенка с ЗС» (Заниженной Самооценкой), и это, безусловно, верный ответ, однако это далеко не вся истина. Многие менее очевидные её аспекты от большинства продолжают ускользать. Давайте же попробуем пролить на них свет.

Для начала разберемся, из чего складывается самооценка ребенка, из каких конкретно деталей и моментов его жизни. Здесь, на первый взгляд, всё просто: из того, как его одобряют родители и одобряют ли они его вообще, как они реагируют на его успехи и неудачи. В целом это верно и рождает в нашем сознании интуитивно понятную «накопительную» модель – вот есть некий сосуд, и чего мы в него больше накидаем (позитивных поощрений или негативных отзывов), такой «раствор» мы на выходе и получим, такой и сложится самооценка ребенка. Если больше ругали, чем хвалили – получим «неполноценного». Но здесь вмешивается некая неочевидность функционирования человеческой психики, и особенно – психики детской (из-за того, что работает она несколько иначе, чем психика взрослого).

В чем же эта неочевидность заключается? Почему просто периодически говорить ребенку, какой он молодец пусть и важно, но часто недостаточно? Почему «словесный метод» не обязательно предотвращает формирование заниженной самооценки?

Чтобы это понять, нужно в первую очередь знать о стремлениях ребенка. Тех самых, о которых мы к своему взрослому состоянию надежно и благополучно забываем, из-за чего утрачиваем важный мостик к пониманию не только других детей, но даже и самих себя в детстве, своего внутреннего «Ребенка» (но об этом в другой раз). С самого рождения и до раннего подросткового возраста – 11-12 лет – главное стремление ребенка, являющееся его своеобразной глобальной сверхзадачей – это получение уверенности, что он в этом мире любим и нужен и, собственно, получение ощущения любви, одобрения и принятия от родителей. Это очень важная и базовая опора полноценной личности, без которой её развитие идет с большими трудностями и через пень-колоду. Для изыскания подтверждений того, что он со своей сверхзадачей справляется, ребенок применяет все доступные его возрасту пути и средства, всё его существо чутко настроено на восприятие малейших колебаний и изменений интересующей его материи – родительского отношения. Родительские слова здесь выступают далеко не настолько же выразительным сигналом, как родительское поведение, даже различные невербальные его детали и мелочи (которые взрослые редко за собой в полной мере замечают, в отличие от ребенка – он замечает всё).

При этом важно понимать, что ребенка интересует не только то, как к нему относятся, но и то, какую роль он в семье играет. Например, если ребенок будет лицезреть мучения своих родителей (а особенно если это мать\отец-одиночка), которые, не щадя себя, гробят здоровье для обеспечения его, ребенка, нужд (вкалывая на двух-трех работах, например), то он вполне может решить, что он виноват, что он – обуза, из-за которой страдают самые близкие ему люди.

Схожий эффект может сложиться в неблагополучной семье, в которой дело идет к распаду брака, усугублению разлада между родителями, частыми их конфликтами и прочими сопутствующими «прелестями». Из-за такого свойства детской психики как «генерализация» ребенок вполне может решить, что родители ссорятся из-за него, что он –главная причина конфликтов или, как минимум, лишняя причина усугубления ситуации, мешающая родителям свободно разойтись, создающая лишний повод для постоянных конфликтов. Отчасти это оказывается правдой, но ребенок-то воспринимает это «генерализованно», сразу делает глобальные обобщающие выводы, выводя все стрелки на себя. Например – «я обуза», «из-за меня только проблемы», «всем было бы лучше, если бы меня не было». И это пусть ещё не заниженная самооценка как таковая, но жирный пролог к ней. И к более серьезным проблемам тоже.

Однако, семье даже не обязательно быть в каком-то серьезном кризисе, чтобы детская самооценка могла пострадать. Сильно влияют на неё и такие моменты, которые большинство даже не воспринимает как угрожающие для психики их чада. Классический пример – порядок рождения. При обращении человека с проблемами самооценки можно практически наверняка угадать, что он был не единственным ребенком в семье. Наличие более, чем одного ребенка автоматически создаёт риски для самооценки как минимум одного из детей, а часто и всех сразу.

Сценарий «от младшего к старшему» работает немного иначе и актуализируется у младшего ребенка только в таком возрасте, когда он становится способен сравнивать себя с окружающими. Разумеется, он сразу обнаруживает, что перед успешным выполнением его Сверхзадачи часто возникает препятствие – старший ребенок в семье. Который уже более развит, больше всего умеет, который выше, сильнее, умнее (просто в силу старшинства). На этом этапе младший ребенок уже постепенно теряет своё исключительно право на внимание родителей, потому что он уже перестал быть младенцем. Он начинает изыскивать иные способы удерживать внимание родителей и получать их одобрение. А в этих способах у него слишком часто оказывается уже более умелый старший конкурент.

Оба этих сценария с довольно большой вероятностью могут стать прологом к проблемам с самооценкой. Серьезность этих проблем прямо зависит от того, насколько успешен был ребенок в конкуренции за родительское внимание и одобрение. Осмелюсь заявить – хотя бы один из двух конкурентов с большой вероятностью получает как минимум скрытую ЗС. Разница будет только в том, что старший ребенок чаще получает скрытую неконкурентную ЗС, с обостренным чувством долга, самоотверженностью, трудолюбием, пренебрежением своим здоровьем (при хотя бы относительно успешном конкурировании, при срыве конкуренции все может быть намного печальнее), а младший ребенок имеет больше шансов получить конкурентную, «ущемленную» заниженную самооценку, часто на всю жизнь сохраняя в себе обостренное стремление конкурировать и кому-то что-то доказывать (см. предыдущий пост). Но это лишь усредненное и вероятностное описание наиболее частых типажей.

Впрочем, сценарии такого рода я отношу к наиболее общеизвестным. Про влияние порядка рождения известно очень давно и много где можно столкнуться с описанием этого механизма (по этой же причине не будем подробно в тему углубляться и охватывать семьи с 3+ детьми). Перейдем же к менее очевидным аспектам.

Здесь наиболее интуитивным является сценарий родительских амбиций. Когда ребенка используют как средство самоутверждения, как витрину родительских достижений и «галерею славы» для родительского эго. Вред такого подхода для самооценки наиболее нагляден. Однако намного чаще (особенно в нашей многострадальной стране) встречается сценарий «кризисной компенсации», который уже не так очевиден. Попросту его можно описать как «родители пережили некоторое дерьмо и очень не хотят, чтобы их дети пережили подобное». На первый взгляд, в таком родительском желании нет ничего плохого, и даже напротив – оно очень даже хорошее. Однако, поскольку родителей в этом стремлении подгоняют иррациональные страхи, тревоги и опасения, то такое «благое намерение» часто получает чрезмерную, неадекватную реализацию. Например: откуда у нас берутся «синдромы отличника», тревоги и депрессии по поводу учебы (вплоть до суицидальных импульсов из-за плохой успеваемости или угрозы отчисления)? Правильно – потому что родители с детства нам внушали, что получение образования – самая важная наша задача, от которой зависит всё наше будущее. Из-за этого у нас часто складывается впечатление, что наша успеваемость – главный критерий оценки нашей успешности\полноценности. А почему же наши родители так делали? Потому что они о нас очень беспокоились, они хотели нам благополучия и финансовой самодостаточности в будущем, и ради этого, сами того не замечая, часто делали нас неблагополучными и несчастными в нашем детском, подростковом (а иногда даже и юношеском) настоящем. Создавали точку опасного напряжения и «крена» в здании нашей самооценки. У многих именно на этапе учебной самореализации взрывается загодя заложенная родителями в фундамент нашей самооценки «бомба». Вскрываясь «букетом» психологических проблем.

Впрочем, сценарий с учебой не единственный, относящийся к данному типу сценариев. Есть ряд оных, связанных с вопросами пола. Например, часто ждут ребенка одного пола, а появляется другой. Классическое «хотели мальчика, а получили девочку». И ребенку, поверьте, очень рано станет об этом известно по поведению родителей. Он будет расти с ощущением, что он изначально «неправильный», ущербный, что он уже по факту своего рождения расстраивает родителей и ему в этом мире не вполне рады (даже если на словах его убеждают в обратном). Это может стать прологом для довольно тяжелого внутреннего конфликта, направленного на отторжение собственного тела и пола. И это, не считая собственно ЗС.

Ещё одна «гендерная» вариация сценария – связана с представлениями о «мужественности» и «женственности» у родителей. Бывают ситуации, когда отношение родителей к таким темам может быть обострено собственным травматичным опытом. От мальчика с повышенной настойчивостью могут требовать быть «сильным и мужественным», а от девочки – «красивой и женственной». И, опять же, далеко не всегда ребенок может справиться с такой ролью. Он будет чувствовать, что он нужен и любим только в той мере, в которой он исполняет требуемую роль. Что его-настоящего не принимают и не любят. Отторжение в ребенке родителями одних черт и качеств (реальных) ради других (желаемых) создает и во внутреннем мире ребенка подобный же конфликт, заниженную самооценку, вкупе с неприятием, отторжением себя. Особенно сильно это проявляется, если особенности ребенка резко контрастируют с желаемым для родителей его образом. Например, если мальчик ранимый, субтильный и чувствительный, а не сильный\смелый\«умеющий за себя постоять», если девочка не соответствует требуемым стандартам красоты, если она не грациозна и больше любит «мальчишеские» увлечения и занятия, а не «игру» в женственность, кокетство и тщательный уход за своей внешностью. Сценарий с созданием конфликта между реальным и желаемым в ребенке далеко не ограничивается «гендерными» моделями и может проявляться великим множеством путей, я выбрал этот вариант лишь из-за наглядности иллюстрации.

Ситуацию в таких сценариях не спасает даже то, что у родителей есть какое-то благое оправдание их завышенной требовательности – чаще всего это забота о будущем ребенка, опасение, что он не будет справляться с какими-то жизненными трудностями. Однако, таким путем мы слишком часто получаем лишь создание неблагополучия у ребенка здесь и сейчас ради потенциального предотвращения некоего мнимого его неблагополучия в будущем. Особенно это свойственно «тревожным» родителям. В каком-то смысле, благие родительские оправдания их требований и беспокойств даже играют здесь злую шутку – ведь ребенок косвенно лишается права хоть как-то отстаивать свои границы и интересы, протестовать против тех или иных требований. Ему всегда на это возразят, что «это же ради твоего блага», «я же за тебя беспокоюсь», и прямо или косвенно пристыдят, навяжут чувство вины, что он «не ценит родительской любви и заботы», что он «проявляет жестокость и черствость, раня родительское сердце». По итогу, это лишь создаст привычку у ребенка (даже во взрослом состоянии) держать свои протесты при себе, подавлять в себе стремление отстаивать свои границы и интересы, считать их чем-то неуместным и стыдным. Такой ребенок пронесет в себе через всю жизнь подсознательное чувство вины.

Это подводит нас к другому важному аспекту, который очень часто упускают даже в благополучных на первый взгляд семьях. Самооценка ребенка строится в первую очередь на родительском принятии. Однако принимать нужно не только пол, внешность, способности и достижения ребенка, но и его внутренний мир тоже. Залог здоровой самооценки – в том, чтобы с ребенком велся диалог, в котором он мог бы честно делиться своими мыслями, переживаниями, живыми эмоциями и реакциями на происходящие вокруг него вещи, получать живую же родительскую «обратную связь». Важно проговаривать с ребенком то, что, почему и зачем делают в отношении ребенка родители, почему в семье возникают те или иные кризисы, что нужно сделать, чтобы их преодолеть. Потому что иначе ребенок все равно сделает для себя выводы, но с присущей ему генерализацией и «катастрофизацией». Семьи, в которых выражение своих чувств и переживаний находится под прямым или косвенным запретом уже создают для самооценки ребенка достаточно шаткую опору. Одна из моих клиенток предложила хороший критерий определения, есть ли в семье такой запрет – «Можешь ли ты позволить себе расплакаться перед родителями».

Фактически, можно заключить, что главные причины нарушения самооценки в детстве – это прямое или косвенное непринятие ребенка или каких-то его сторон\особенностей родителями, либо проигрыш в конкуренции за родительское внимание\одобрение. Даже каждый из описанных факторов\сценариев в отдельности может сыграть свою разрушительную роль, что уж говорить о тех случаях, когда в одном ребенке сочетаются сразу несколько из них (это, к сожалению, очень даже возможно). Подростковые и более поздние комплексы неполноценности – это всегда прямое или косвенное продолжение проблематики самооценки из семьи, из детства.

Конечно же, это далеко не все факторы и сценарии, влияющие на самооценку. Но остальные из них либо слишком специфичные (например – фактор травм), либо вторичны и сами по себе не наносят ущерб самооценке, служа лишь подспорьем для других факторов. Разумеется, я мог что-то упустить и буду рад дополнениям в комментариях (я набросал не просто перечень, но обрисовал модель, которую можно применять к различным ситуациям). Также некоторые факторы – наподобие «систематического сравнения ребенка с другими детьми» мне кажутся слишком очевидными, чтобы подробно их разбирать.

Спасибо за внимание, берегите самооценку своих детей и «Ребенка» в себе, до свидания.)