можно ли читать молитвы просто так

Зачем нужна регулярная молитва?

Молитва — основа духовной жизни, и ее оставлять опасно. Почему же? Ведь, не помолившись, человек не впадает тут же в тяжкие грехи. О какой опасности тогда идет речь?

Удивительно, но людям, только пришедшим к вере, святитель Игнатий (Брянчанинов) советует начинать духовную жизнь именно с молитвы. Не с чтения Евангелия или творений святых отцов, не с изучения «Катехизиса» святителя Филарета Дроздова, в котором излагаются азы православной веры, а именно с молитвы, ведь именно она — живая связь с Богом.

Святитель Игнатий говорит, что в мирской жизни человек может быть мудрым, опытным, много чего уметь, но его знания не влияют на возрастание в вере, ведь для этого необходим личный опыт богообщения. Получается, что можно знать Священное Писание и при этом в духовном плане оставаться младенцем.

Чтобы помочь верующим, Православная церковь установила обязательное молитвенное правило: утренние и вечерние молитвы, молитвы перед едой и началом всякого дела, молитвы для подготовки к Причастию и другие. Цель их — наполнить душу богоугодными мыслями, поддерживать в сознании человека память, что мы постоянно ходим перед Богом.

Порой людей смущает, что они обращаются к Господу не своими словами, а читают готовое правило. Казалось бы, каждый понимает, в чем он грешен, какие у него скорби. Зачем тогда читать молитвословия, составленные пусть и святыми, но другими людьми, у которых были свои проблемы и вопросы к Богу? Например, зачем читать «Псалом 50» святого пророка и царя Давида, если верующий не совершал тех грехов, в которых царь раскаивался, произнося эти полные смирения слова?

Ответ прост. Святые, которые составляли молитвы, были ближе к Богу, чем люди, только начинающие путь борьбы со своими страстями. Корень любого зла, совершенного человеком, — повреждение грехом. Царь Давид отчетливее видел в себе и немощи, и действия Божии, имел правильный настрой, глубокое чувство покаяния, которое отражено в его псалмах. Так же и с другими молитвами. Стоит только вникнуть в них, и начинаешь понимать, что они подходят под любую ситуацию. Возьмем, например, спортсмена. Он не говорит тренеру: «Что учишь меня, как бить по мячу. Я и сам умею!» Но он внимательно слушает тренера и отрабатывает различные приемы. Так и мы каждый день, читая молитвенное правило, впитываем опыт борьбы с грехом, оставленный нам святыми отцами.

Важно, чтобы молитвенное правило было регулярным, а значит, оно должно быть по силам человеку. Некоторые святые подчеркивали, что основа молитвенного правила — утренние и вечерние молитвы. Остальное — чтение Псалтири, канонов, акафистов, тропарей и других молитв — по мере сил и внутреннего состояния. Чтобы не вести расслабленную жизнь, и, напротив, не взять на себя непосильное правило, важно посоветоваться с духовником. Более того, молитвенное правило можно корректировать в разных ситуациях и на разных жизненных этапах, только не оставлять его совсем.

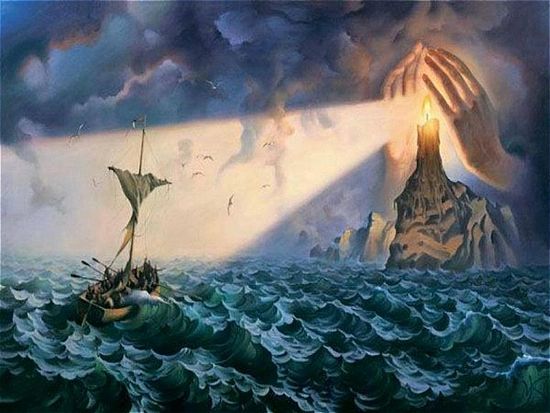

Святой Исаак Сирин пишет, что Господь спросит с человека не за оставление молитвы, а «за последующий оставлению их вход в нас бесов». Они «войдут и затворят двери очей наших», — говорит святой. Тогда бесы уже руководят человеком, заставляя его делать все противное Богу. Это — духовный закон. Нельзя построить жизнь так, чтобы и к Господу не обращаться, и злых духов к себе не подпускать. Поэтому Исаак Сирин замечает: «Не покоряющий воли своей Богу подчинится сопернику своему». Вот почему опасно забывать о молитве.

Злые духи не обязательно сразу заставят совершать тяжкие грехи воровства, прелюбодейства, убийства. Они могут сделать худшее: усыпить бдительность верующего, возбудить в нем хорошее мнение о себе. Человек станет думать, что он благочестивый, праведный, что может обойтись без церкви и молитвы, а на самом деле будет находиться в состоянии бесовской прелести.

Приведу аналогию. Один знакомый рассказывал, что пять раз переносил пневмонию (еще до ситуации с коронавирусом). Вот какую закономерность он заметил: когда чувствуешь себя хорошо, значит, болезнь в тебе капитально прогрессирует. Напротив, если кажется, что стало хуже, значит, организм усиленно борется с недугом, и дело идет на поправку.

Так и здесь: перестав молиться, человек думает, что в духовном плане он не изменился: как и прежде старается исполнять заповеди, творить добро, помогать окружающим, не совершает великих грехов. Если возникла обманчивая мысль, что молиться незачем, — это первый признак опасного духовного состояния.

Молитвы бесы боятся, а без нее человек становится беззащитным, впадает в духовное ослепление, невежество. Он не чувствует, как в нем развиваются греховные страсти. По этой причине «по откровению Свыше, для хранения живота нашего» Церковь и утвердила молитвенное правило.

Очень редко бывает, что молиться легко. Чаще правило дается с большими усилиями, внутренним подвигом, понуждением себя. В такие моменты одолевает мысль: «Ладно, сегодня пропущу, а завтра точно помолюсь». На это нужно решительно себе сказать: «Нет, и сегодня помолюсь, и завтра!» Как мы боимся телесных заболеваний, так же надо бояться и духовных недугов, которые возникнут, если человек будет оставлять правило. Молитва — это нелегкий труд, но без нее мы безоружны, бессильны в духовной жизни.

«Подводные камни» молитвенного правила

В разные эпохи в Церкви существовали различные формы утренних, дневных, вечерних молитвословий. Для нашего времени характерна традиция прочтения некоторого сравнительно небольшого числа утренних молитв, а также молитв на сон грядущим, которые и составляют минимальное молитвенное правило верующего человека. При всей кажущейся простоте это одна из тем, которая у людей, живущих церковной жизнью, регулярно рождает вопросы. Как преодолеть себя и наладить регулярную молитву? Как превратить правило из некоего текста в неотъемлемую часть своей жизни? Своим пастырским и личным христианским опытом в этих вопросах делится игумен Нектарий (Морозов).

Сопротивляясь хаосу

Прежде чем говорить о молитвенном правиле, нужно сказать, хотя бы вкратце, в принципе о месте молитвы в жизни человека. Мы знаем, что назначением человека, в отличие от всех иных сотворенных Богом земных существ, является постоянное богообщение. А молитва является, безусловно, тем естественным и тем совершенным способом богообщения, который для нас доступен.

Молитва может быть общей, совершаемой в храме, может быть частной, но тем не менее назначение ее всегда одно: направить ум и сердце человека к Богу и дать человеку возможность к Нему обратиться и в то же время хотя бы отчасти — настолько, насколько в нашем состоянии это возможно — ответ Божий услышать. Но для того чтобы эту способность обращаться к Богу в себе взращивать, человек должен учиться молиться. Если человек молится, то молитва постепенно изменяет его состояние. И не случайно утренние и вечерние молитвословия, которые мы ежедневно совершаем, называются словом «правило»: можно сказать, что молитвенное правило действительно правит нашу душу — выправляет ее положение по отношению к Богу. Мы имеем множество различных стремлений, иногда совпадающих одно с другим, иногда противящихся друг другу, и наша внутренняя жизнь постоянно находится в состоянии неупорядоченном, в каком-то хаосе, с которым мы иногда боремся, а иногда — и чаще всего — примиряемся, успокаивая себя тем, что это норма существования. А молитва выстраивает жизнь человека должным образом, поэтому когда человек молитвой не пренебрегает, всё в его жизни постепенно становится на свои места.

Почему так происходит? Потому что когда человек обращается к Богу, то он в молитве обретает прежде всего самого себя — такого, какой он есть, такого, каким он себя зачастую среди суеты, дел, множества разговоров и попечений даже и не видит. Встав в молитве перед Богом, каждый из нас начинает понимать, что в его жизни по-настоящему важно, что находится на втором или третьем месте, что не важно совсем… Если же человек о молитве небрежет, то этой внутренней ясности у него, безусловно, не возникает, и не выстраивается та система приоритетов, которая должна быть в жизни христианина — в которой важнее Бога и того, что связано с исполнением заповедей евангельских, ничего нет.

Нет регулярности — нет основы

Чтение молитвенного правила, с одной стороны, занимает совсем немного времени — это ничтожно малая доля нашего дня. С другой стороны, для человека, который молиться не привык, а привык тратить это утреннее и вечернее время на что-то другое, регулярно совершать этот труд оказывается нелегко. Так что приобретение навыка утром встать и прежде всех других дел помолиться, вечером преодолеть усталость, выключить, может быть, телевизор и прочесть необходимые молитвословия, является по сути самым простым и самым первым подвигом для человека, только-только к христианской жизни приступающего.

Что делать, если ежедневное молитвенное правило никак не удается наладить? Иногда, беседуя с человеком, приходится дать ему такой совет: «Если для Вас так сложно полностью читать каждое утро и каждый вечер молитвы, определите себе по крайней мере какую-то часть из утренних молитвословий, какую-то часть из молитв на сон грядущим, которую Вы в любом случае будете читать регулярно, потому что только регулярность является в данном случае залогом движения вперед». Не будет регулярности — не будет той основы, на которую человек в дальнейшем может опереться.

Случается иногда так, что человек приходит домой, у него был невероятно тяжелый день, он потратил все силы и может уже только упасть и заснуть. В таком случае следует хотя бы кратко, две-три минуты, помолиться и после этого ложиться спать. Старец Симеон Благоговейный говорил своему ученику, преподобному Симеону Новому Богослову, что достаточно тогда прочитать молитвы с Трисвятого по «Отче наш» и перекрестить свое ложе. Но нужно понимать: речь идет о ситуации исключительной, а не о повторяющейся из раза в раз. Более того, нужно иметь в виду, что враг порой наводит на человека сон именно перед чтением правила, а стоит закончить молиться или передумать молиться — и ты бодр, чувствуешь себя хорошо, можешь хоть заново день проживать. Так бывает и когда мы приступаем к духовному чтению или приходим на службу. Этому не нужно поддаваться. Самый простой совет: положить несколько земных поклонов и затем продолжить молитву. Такое действие, во-первых, разгоняет кровь и отгоняет сон, а во-вторых, когда враг видит, что человек в ответ на его усилия только усугубляет свою молитву, то он, как правило, отступает.

«Выигрывая время», проигрываем всё

Но не только сонливостью враг может во время молитвы искушать человека. Порой стоит только взять молитвослов и открыть первую страницу, как в памяти тут же всплывают какие-то дела, которые прямо сейчас необходимо сделать, так что возникает желание дочитать молитвы поскорее. И в этом случае имеет смысл, напротив, нарочито замедлить чтение молитв — и через несколько минут эта внутренняя суета, эта спешка прекращаются, а враг опять же отступает. Полезно в таких случаях напоминать себе, что те пять или пятнадцать минут, которые мы получим в результате спешки или пропусков каких-то молитв, на самом деле никакой погоды в нашей жизни не сделают, и этот «выигрыш времени» совершенно не окупит того вреда, который мы себе причиним, сделав свою молитву нерадивой и невнимательной. Вообще, когда мы становимся на молитву и нам начинают приходить в голову какие-то очень важные и серьезные мысли, нужно в этот момент очень ясно осознать, что мы предстоим сейчас перед Тем, в Чьих руках находится абсолютно всё — все наши обстоятельства, все наши дела, сама наша жизнь — и потому важнее этого предстояния ничего нет. Все мы прекрасно знаем, что можно порой сколько угодно трудиться, совершать вполне разумные и эффективные действия, а результата не будет никакого, потому что нет на это Божиего благословения. И наоборот, иногда стоит нам только приступить к какому-то делу, и трудному, и непонятному,— и всё как-то складывается, и мы это дело с помощью Божией совершаем.

Если приступить к вечернему правилу человеку обычно мешает усталость, то с утренними молитвами гораздо чаще возникает другая проблема. Человек изо дня в день не может встать по будильнику, вскакивает с постели уже перед самым выходом из дома, и правило остается непрочитанным. Или же просто время в утренние часы распределено так, что молитва туда никак не вписывается. В этом случае борьбу с собой, со своим нерадением стоит, наверное, начинать с того, чтобы всё равно к утреннему правилу приступать и все равно его прочитывать, пусть даже по времени это будет уже и не утро. Помню, как кто-то при мне подобный вопрос задавал архимандриту Кириллу (Павлову) — о том, что не успевает утренние молитвы прочитать прежде всех других дел, не успевает прочитать и потом. Отец Кирилл спросил: «Вечером можешь? Ну тогда читай вечером». Понятно, что утренние молитвы по смыслу своему вечером читаться не должны, но если человек понимает, что от них никуда не денется, все равно придется их читать, то он найдет, скорее всего, и время, и возможность их прочитать утром.

К слову, вечерние молитвы, если изо дня в день никак не получается прочесть их перед сном, можно начать читать за несколько часов до сна — допустим, когда мы приходим после работы домой. Вернее, читаются они в таком случае до молитвы «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет», а затем читается «Достойно есть» и те краткие молитвы, которыми утреннее и вечернее правило обычно заканчивается, а с «Владыко Человеколюбче» молитвы читаются уже непосредственно перед отходом ко сну. Так молиться гораздо легче, потому что тогда мы уже не пугаемся того, что нам нужно будет предпринять значительный для нас молитвенный труд, на который у нас, может быть, не хватит сил.

Есть еще такая хитрость, о которой говорит преподобный Никодим Святогорец: когда становится трудно молиться, сказать себе: «Ну хорошо, хотя бы пять минут помолюсь еще». Молишься пять минут, потом говоришь себе: «Ну еще теперь пять минут». И как ни странно, таким простым способом можно обмануть и врага, и свою собственную плоть.

И еще очень хорошо постараться хотя бы утренние молитвы выучить наизусть. Они довольно легко учатся, поскольку мы их повторяем каждый день, и если мы употребим хотя бы те же усилия, которые употребляли в школе, когда учили стихи, то для нас скорее всего эта задача будет посильной. И тогда мы облегчаем себе жизнь: не получилось прочесть правило, не хватило времени — помолился дома хотя бы кратко, вышел за порог и продолжаешь молиться. Конечно, это не совсем правильно, да и не очень удобно читать про себя молитвы где-то на ходу, в транспорте, но тут нужно руководствоваться таким правилом: если у тебя есть свежий хлеб, ты ешь свежий хлеб, а если только сухари — значит, придется есть сухари, лишь бы не голодать.

Бывает и другой вопрос: «Мне очень сложно читать правило, я читаю и не понимаю». Когда ты что-либо не понимаешь, делать это, тем более изо дня в день, действительно трудно. Но что мешает понять? В отношении молитв нужно в этом случае просто предпринять небольшой, но очень важный труд, о котором часто говорит святитель Феофан Затворник: найти немного времени, сесть и разобрать молитвы, которые входят в правило, подчеркнув в тексте те слова, смысл которых непонятен. А затем — воспользоваться Интернетом, словарем церковнославянского языка, прийти в приходскую библиотеку и попросить соответствующую литературу, обратиться к священнику, в конце концов, — словом, найти, что эти непонятные слова обозначают. Причем слов и выражений, которые действительно могут являться препятствием для понимания смысла той или иной фразы в молитве, на самом деле немного, в остальном же нужно просто поставить себе задачу внимательно прочитать текст и приложить некоторые усилия к пониманию его смысла.

Чуть меньше, чем можем

Порой возникает обратная ситуация: человек читает правило регулярно, всё понимает, но этого объема молитвенного труда ему уже мало, и он хочет что-нибудь к нему прибавить. Мне это кажется совершенно естественным, и у многих людей, живущих церковной жизнью, рано или поздно этот вопрос возникает. Что имеет смысл к молитвенному правилу прибавлять? Наверное, здесь нужно смотреть на то, что человеку более созвучно, на его состояние души. Кому-то больше нравится читать Псалтирь, кому-то — акафисты и каноны, кто-то предпочитает молиться Иисусовой молитвой. И здесь вполне можно следовать своим предпочтениям, однако нужно помнить, что акафисты — в отличие от псалмов, где каждое слово является боговдохновенным — составлялись людьми и потому бывают разного богословского и литературного уровня. Среди них — особенно среди тех, что были написаны в XIX–XX столетиях — немало таких, читать которые не особенно душеполезно. Поэтому, наверное, каждому, кто думает о том, из чего свое молитвенное правило составить, стоит посоветоваться со священником, у которого он исповедуется, и показать ему те молитвословия, которые для дополнения правила выбраны.

Важный момент: если мы для себя определили какой-то объем молитвенного труда, он должен быть постоянным. А то бывает, что человек прибавил к правилу, допустим, кафизму, акафист Иисусу Сладчайшему, какое-то количество молитв Иисусовых, но то одно опускает, то другое, то третье, то всё вместе, то опять всё это начинает читать. Непостоянство колеблет саму основу нашей молитвенной жизни, поэтому лучше брать на себя немного меньше, чем мы можем совершить, но придерживаться этого неотступно. Немного меньше — потому, что когда мы трудимся регулярно, мы начинаем уставать, и если взять максимальный объем, то на него не будет хватать сил. Другое дело, что иногда нам просто хочется помолиться больше, чем мы молимся обычно, душа этого требует, — и в этом у нас, конечно, есть совершенная свобода.

Можно ли чем-то заменить утренние и вечерние молитвы? Нет, их желательно ничем не заменять. В нашей непостоянной жизни должны присутствовать какие-то константы, как бы некие столбики, к которым привязана наша жизнь в течение дня. А если человек отказывается от традиционного молитвенного правила и решает молиться по своему усмотрению, то, как показывает опыт, это приводит к тому, что сегодня он прочел кафизму вместо утренних молитв, завтра — акафист Божией Матери вместо вечерних молитв, а послезавтра не прочел ничего. Я не говорю, что так объективно и должно быть, но получается в основном почему-то именно так. Поэтому я советую утренние и вечерние молитвы читать в любом случае, а к ним уже что-то прибавлять.

Можно ли молиться нерассеянно?

К совершению молитвенного правила, по возможности, нужно готовиться. Не начинать молиться вдруг, но немного постоять и подождать, «дондеже утишатся чувства», как сказано в молитвослове. Желательно помимо этого напомнить себе несколько очень важных и притом совершенно естественных вещей. Вспомнить, во-первых, к Кому мы обращаемся. Поверьте, человек — такое существо, что может порой встать, зажечь лампадку, открыть молитвослов, начать читать молитвы и при этом совершенно не отдавать себе отчета в том, что он делает. Если потом его спросить: «Что ты сейчас делал?», он ответит: «Читал правило», и будет совершенно честен. Но мы должны стремиться не к чтению, а к молитве. Хотя бы краткое время — пусть две или пять минут из тех двадцати, что у нас занимает правило, — мы должны ощущать, что именно молимся, а не только лишь произносим слова. И для того чтобы поддержать в себе это стремление именно молиться, как правило, и нужна бывает подготовка.

Кроме того, что нужно вспомнить: мы обращаемся к Богу, нужно еще напомнить себе, кто мы такие. Именно для этого, наверное, в начале утреннего молитвенного правила и помещается молитва мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному». Иногда спрашивают: «Как научиться молиться с покаянным настроением?». Знаете, если человеку сказали, что он осужден за какое-то преступление и завтра его расстреляют, ему не надо объяснять, с каким настроением, какими словами просить о помиловании — он сам будет умолять, чтобы ему хотя бы жизнь сохранили. И когда у человека это чувство появляется, он молится должным образом; если же он крайнюю жизненную необходимость милости Божией для себя не осознаёт, то так и будет исполнять правило просто по долгу. И перед чтением правила обязательно нужно свое сердце постараться пробудить: вспомнить опасность того положения, в котором мы находимся; вспомнить, в каком удалении от Бога мы пребываем из-за своих грехов и той внутренней нечистоты, которая в каждом из нас присутствует. И в то же время вспомнить, что, невзирая на нашу удаленность от Бога, Господь Сам к нам близок, и поэтому каждое слово, нами в молитве произнесенное, Он слышит, на каждое слово готов откликнуться, но только в том случае, если на эти слова прежде того откликнулось наше сердце.

Вместе с тем Господь от каждого человека требует лишь то, что человек может дать. И бывает так, что человек начинает свой молитвенный труд добросовестно, но по чувству долга, а не по сердечной потребности. Он знает, что нужно молиться для того, чтобы жизнь его постепенно изменилась, — и молится. И Господь такому человеку дает благодать. Но как только человек может больше, Господь ждет от него большего.

Порой человек говорит: «А у меня не получается молиться нерассеянно, что бы я ни предпринимал». Нужно уяснить, что молиться нерассеянно, всецело предаваясь молитве,— это удел Ангелов, а человек все равно в той или иной степени будет рассеиваться. И наша задача заключается не в том, чтобы требовать от себя полной нерассеянности, а в том, чтобы, когда мы спохватываемся и понимаем, что ум наш отбежал в сторону, возвращать его на место. Но ни в коем случае не должно быть того, чтобы мы позволяли себе устами произносить молитву, а в это время о чем-то размышлять.

Некоторые верующие люди, если отвлекаются в молитве, возвращаются к тому месту, на котором их ум отбежал, и дальше перечитывают заново. На мой взгляд, этого делать не нужно, потому что, по опыту общения с такими людьми, тогда обычное молитвенное правило может занимать и час, и полтора часа, а это совершенно не нормально. У кого-то из Оптинских старцев есть как раз таки предупреждение этого не делать — не перечитывать по десять раз одну и ту же молитву, потому что враг нас специально раз за разом будет сбивать, и наше правило превратится в абсурд. Поэтому чтение все же должно быть последовательным, непрерывным.

Если есть возможность, очень желательно утреннее и вечернее правило дополнить хотя бы очень кратким правилом дневным. Душа человека за день без молитвы успевает остыть — так же, как остывает печка, если в нее целый день не подкладывают дрова. И поэтому если в течение дня мы найдем пять-десять минут для того, чтобы обратиться к Богу с молитвой Иисусовой или прочесть, к примеру, один из псалмов, то очень себе утвердиться в молитве поможем. Известный подвижник ХХ столетия игумен Никон (Воробьев) советовал выделять себе одну минуту в начале каждого часа, чтобы обратиться мысленно к Богу и попросить ходатайства о нашем помиловании, спасении у Пресвятой Богородицы, Ангела-хранителя, святых. Таким правилом, если позволяет это характер нашей занятости, тоже можно руководствоваться. Кроме того, в молитвенное правило христианина входит обычно чтение Священного Писания, и это тоже та часть правила, которая может совершаться в течение дня.

Фото из открытых интернет-источников

Газета «Православная вера» № 18 (566)

Можно ли молиться своими словами?

|

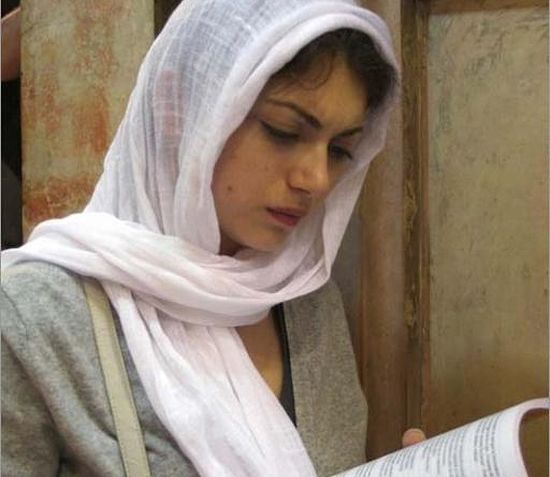

У каждого из нас есть молитвослов – сборник молитв, составленных святыми. Но ведь отношения верующего человека с Богом индивидуальны. Так, может быть, лучше молиться Богу своими словами? Корреспонденты «НС» Екатерина Степанова и Алексей Реутский спрашивали об этом православных священников.

Иерей Борис Левшенко, клирик московского храма свт. Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе, завкафедрой догматического богословия ПСТГУ: «По книжке лучше, чем наизусть»

– В своем «Катехизисе» митрополит Московский Филарет (Дроздов) дает такое определение молитвы: «Это возношение ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу». Иными словами, это особенное, возвышенное состояние души, в котором человек прославляет, благодарит и просит Господа о своих нуждах. Есть молитва без слов – в этом случае ее называют умной или сердечной, а еще внутренней молитвой. Если же в таком состоянии души вы обращаетесь к Богу со словами, то митрополит Филарет называет эту молитву «устной» или «наружной». Нам нужно понимать – если человек молится, не важно, по молитвослову или своими словами, но без благоговейного, внимательного чувства к Господу, то такая молитва противна Богу, вызывает его негодование и гнев: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня. Но тщетно тщут Меня…» (Мф. 15, 8-9). Теперь о том, почему все же лучше молиться не только своими словами, но и по молитвослову. Для каждого человека важным является выбор: ты вместе с Церковью или ты одиночка? Мне почему-то кажется, что путь к Богу, где ты не отрываешься от Церкви, более надежен, чем тот, который ты придумываешь сам. Причем по нескольким причинам. Когда мы читаем по молитвеннику утренние или вечерние молитвы, мы как бы помогаем друг другу в этом молитвенном обращении к Богу. Потому что мы все, как человечество, едины, мы – одно целое. Точно так же как в разных храмах верующие, читая одни и те же молитвы, хотя и немного в разное время, помогают друг другу в богообщении.

Еще есть некое старое правило, говорящее о том, что желательно читать молитвы не на память, а по молитвослову. В чем здесь дело? Святые отцы замечали: при таком чтении бывает, что нас вдруг задевает какое-то слово, и в этом случае останавливаешься. Объясняют они это тем, что ангел-хранитель молится вместе с нами и хочет о чем-то нам напомнить, на что-то обращает наше внимание. И в этом отношении чтение молитв по молитвеннику для нас лучше, чем чтение наизусть. Как ни странно, опыт показывает: наизусть отбарабанишь молитву – и все, а когда читаешь, то чувствуешь вот эту связь с ангелом-хранителем.

Иногда люди спрашивают, можно ли исключить из молитвы слова, которые вводят их в смущение. Например, в «Отче наш» содержится просьба о том, чтобы Бог судил нас точно так же, как мы судим других. Удобное это прошение? Отнюдь нет. Потому что мы сами не очень любим прощать другим их согрешения. И получается, что в этой молитве мы просим Бога отнестись к нам точно так же, как мы относимся к согрешившим против нас, чтобы он и нам не прощал наши грехи. Исключите эти слова из молитвы. Что изменится? На мой взгляд, в словах «и прости нам согрешения наши» есть некий оттенок, как бы говорящий: «Господи, я не могу простить, но знаю, что если буду об этом человеке молиться, то рано или поздно у меня изменится к нему отношение и у меня появятся силы его простить». Если я исключаю эти слова, то выходит, что я не желаю этого. И у меня получится противопоставление себя Богу.

У Льюиса есть классификация людей на две группы – одни говорят: «…да будет воля Твоя», а другим уже Бог говорит: «…да будет твоя воля». И вот здесь – «да будет воля Твоя» и «да будет воля моя» – и пролегает это противопоставление. Когда мы вычеркиваем что-то из молитвы – это своеволие. И получается, что тогда вся молитва теряет смысл. Потому что если мы отказываемся подчиняться Богу и собираемся жить так, как хотим, «по воле своей», то мы и не вправе рассчитывать на Его помощь.

Протоиерей Игорь Иудин, клирик Дивеевского Свято-Троицкого подворья г.Нижнего Новгорода: «Когда каешься, не прячься за церковнославянскими словами»

– Своими словами, я думаю, нужно каяться в грехах. Покаяние должно быть ваше личное. И келейно, и на исповеди. Не прятаться за церковнославянскими словами, малопонятными и не очень стыдными, а говорить конкретно, что натворил, и просить у Бога прощения.

Но когда мы молимся своими словами, наша молитва бывает несовершенна. Ведь наше сердце несовершенно, оно не очищено, погрязло в грехах, в плотских страстях и в мирской суете. Сердце-то наше каменное, оно будет тянуть нас вниз, и молитва своими словами получится гордая и тщеславная, а мы это сами можем и упустить, не заметить. А когда мы молимся словами святых отцов, мы отчасти получаем то духовное состояние, в котором они пребывали, когда молились. То есть тянемся к Богу за ними, поднимаемся на их молитве вверх.

Протоирей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма в селе Акулове (Одинцовский район Московской области): «Господи, помилуй меня сорок раз! Куда это годится?!»

– Каждый человек может молиться своими словами. Но молитвы из молитвослова составлены святыми, и их молитвы позволяют нам почувствовать и пережить то, что они сами чувствовали и переживали. Сравнивать свои собственные молитвы с молитвами святых все равно, что сравнивать музыку Шопена и мелодию, которую ты сочинил и напеваешь, стихи Пушкина и твои стихи. В то же время, услышит ли тебя Господь, зависит от состояния души самого человека, от его духовного уровня. Где-то я читал, что один человек (самый обычный) молился своими словами буквально до кровавого пота, как Господь в Гефсиманском саду. Такие сильные у него были переживания и вера в Бога. Без сомнения, такую молитву Господь услышал.

Читая молитвослов или Псалтирь, некоторые люди натыкаются на пугающие выражения, которые там содержатся. На самом деле древние тексты имеют под собой этнографическую основу. Например, кого-то шокирует слова «избави меня от кровей» (50-й псалом). Здесь имеется в виду: избави меня от последствий моих грехов. То есть, если что-то непонятно в молитвах, особенно пришедших к нам из древности, нужно посмотреть их толкование, а не исключать их, сокращая свое молитвенное правило. Некоторые люди, правда, шутят: зачем говорить сорок раз «Господи, помилуй» – проще сказать: «Господи, помилуй меня сорок раз». Это проще, короче и ясней. Так нам что, по этому принципу жить, что ли?!

Протоиерей Анатолий Ефименков, клирик Успенского кафедрального собора города Смоленска, руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, член Комиссии по помилованию при губернаторе Смоленской области: «Опаздываешь – молись своими словами!»

– Когда бывает много работы, ты рано встаешь и бежишь по делам, не успев открыть молитвослов, – в этих случаях обязательно молитесь Богу своими словами (не пропускать же «с самоукорением» утреннюю молитву вовсе), и Бог вас услышит. Но в то же время человека обязательно учат грамоте по букварю, хотя он умеет разговаривать на своем языке. Более того, мать понимает своего ребенка, даже если тот говорит плохо и малопонятно для остальных. Но учиться говорить грамотно ему все равно необходимо. Так и с молитвой. Человек может всю жизнь говорить с Богом только своими словами, но, если он хочет стремиться в этом к совершенству, ему нужно учиться у святых отцов. Молитвослов – это азбука молитвы.

Игумен Василий Паскье, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери города Алатыря Чувашской Республики: «Я не использую своих слов в молитвах»

– Когда мы учим детей говорить, мы используем литературные тексты известных талантливых авторов, классиков. Потом, когда дети вырастают, эти слова, которые они читали, становятся для них родными, ясными, сильными и помогают в формировании мышления и разговора. Так же молитвы, которые находятся в молитвослове или Псалтири, учат человека общаться с Богом.

Не думаю, что есть разница для Бога, когда человек молится своими словами или читает молитвы по молитвослову. Ведь есть безмолвная форма молитвы, молитва без слов, которую практиковали отцы – исихасты. Но для человека есть разница, и большая. Потому что исихасты были воспитаны и пропитаны молитвами, псалмами, священнописанием, словом Божиим. И мы, со всем вниманием читая молитвы по молитвослову, учимся так общаться с Богом. Поэтому харизматы не вправе обвинять православных в формализме. Ведь Иисус Христос в синагоге молился, используя слова из традиционных иудейских богослужений, так же апостолы. Даже в новой форме богослужений, которые дал Господь Иисус Христос своим ученикам (имею в виду Евхаристию), были использованы молитвы из древних еврейских традиций.

Я лично не использую своих слов в молитвах, а читаю молитву Иисусову на своем родном языке, и так же читаю молитвы из богослужений на французском. Но теперь, после 13 лет в России, я привык к церковнославянскому языку, люблю читать молитвы на нем, и, несмотря на то, что не изучал специально, я его понимаю.

Не могу не вспомнить слова преподобного Иоанна Лествичника: «Благоразумное молчание есть матерь молитвы… Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним беседуя, просвещается от Него».

Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник московского Свято-Данилова монастыря: «Я смотрю на Него, а Он смотрит на меня, и нам вдвоем хорошо!»

– Каждый человек вправе молиться своими словами, и тому множество примеров. Мы видим это в церковных семьях, когда маленькие дети, подражая молящимся взрослым, поднимают вверх ручки, крестятся, может быть и неумело, берут какие-то книжки, лепечут какие-то слова. Митрополит Нестор Камчатский в книге «Моя Камчатка» вспоминает, как он молился в детстве: «Господи, спаси меня, папу, маму и мою собачку Ландышку».

Есть яркий пример собственной молитвы, которая была найдена в гимнастерке убитого солдата. Красноармеец Александр Зайцев обращался к Богу перед тяжелым боем и говорил, что может погибнуть в этом бою. И хотя никогда не знал Его, но:

«Не странно ль, что среди ужаснейшего ада

Мне вдруг открылся свет, и я узрел Тебя?

А кроме этого мне нечего сказать.

Еще хочу сказать, что, как Ты знаешь,

Битва будет злая;

Быть может, ночью же к Тебе я постучусь.

И вот, хоть до сих пор я не был Твоим другом,

Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?»

Мы знаем, что священники молятся и за своих чад, свою паству у себя дома и в своих кельях. Я знаю такой пример, когда священник вечером, после трудового дня одевает чистую одежду и просто, своими обыденными словами печалуется перед Господом за свою паству, говоря, что у кого-то из них нужда, кто-то болеет, кого-то обидели, «Господи, помоги им».

И конечно, я думаю, во всех этих случаях Господь слышит молитву детей и взрослых.

Я знал одну монахиню Магдалину, о которой рассказывает книга «У Бога все живы», изданная Даниловым монастырем. В миру ее звали Татьяна, она была псаломщицей. При Сталине ее приговорили к десяти годам лагерей. Еще на этапе она, как благочестивый человек, заслужила всеобщее уважение, люди приходили к ней за разрешением духовных вопросов. И когда после привала они шли дальше, она поднимала руки вверх и говорила: «Господи, благослови всех нас!» Татьяна никак не могла примириться со своим сроком и в молитвах просила Бога сократить ей срок заключения. Она молилась так: «Господи, раздели мой срок на четыре части: два с половиной года – Божией Матери, два с половиной – святому Николаю Чудотворцу, два с половиной – пророку Илье, а мне – что останется». Все эти святые были почитаемы ею: она служила в храме Пророка Ильи, почитала святого Николая. Она имела в виду, что эти святые помогут ей перенести ее заключение. И так случилось, что она отсидела только два с половиной года. Ее молитва была услышана.

Известна молитва святого преподобного Силуана Афонского, который, будучи экономом в Пантелеимоновом монастыре, молился о рабочих, кто был у него в подчинении. Другие монахи удивлялись, что его рабочие слушаются, а их – нет. Святой Силуан объяснил это так: «Раздав рабочим задание, я ухожу в свою келью и молюсь о каждом из них. Господи, посмотри на Николая – он так молод, он оставил свою деревню, девятнадцатилетнюю жену, которая только что родила ему ребенка. Он работает здесь, потому что дома он не мог прокормить семью. Вспомни о нем, огради от дурных мыслей и будь ему защитником. И так я молюсь о каждом. И постепенно нарастает чувство Божией близости, и в какой-то момент оно так сильно, что я не могу различить ничего земного». В эти мгновения он представал перед лицом Божиим и уже в этой любви Божией видел своих страждущих рабочих и молился за них, и так получал Божию благодать. Известен случай, когда однажды с горы катилось срубленное бревно и могло задавить человека. Старец Силуан начал молиться – и это бревно остановилось.

Молитва может быть и безмолвной. Если мы пришли в такую меру духовной жизни, не обязательно нужны слова. Митрополит Антоний Сурожский приводит в своих проповедях такой пример. Один крестьянин сидел достаточно долго в церкви и молча смотрел на иконы. У него не было четок, губы его не шевелились. Но когда священник спросил его, что он делает, крестьянин ответил: «Я смотрю на Него, а Он смотрит на меня и нам вдвоем хорошо». Вот человек такого состояния достиг.

Итак, молитва собственными словами уместна, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Предположим, человек молится только собственными словами, какой будет его молитва? Он поблагодарит Бога, попросит прощения, обратится с какими-то своими просьбами. Останется ли у него после этого потребность в молитве или окажется, что его мысли и чувства уже исчерпаны? Может быть, его мысли нечисты и скверны, его духовная жизнь примитивна и неглубока.

Но когда мы обращаемся к Богу молитвами святых, которые пережили высокие состояния, поняли свою греховность и ничтожность перед Богом, поняли Его величие и святость, то, конечно, мы приближаемся по мере своих немощных сил к их состоянию. И тогда слова их молитв становятся для нас близкими, и мы можем молиться, прежде всего в церкви, молитвами этих святых.

Поэтому не нужно противопоставлять молитву своими словами молитве по молитвослову. Наоборот, они дополняют друг друга. Если мы будем внимательно читать, стараясь вникнуть умом и сердцем в смысл этих молитв, то они станут нашими собственными.