мы так верили в связь бытия

Роза Мира и новое религиозное сознание

Воздушный Замок

Культурный поиск

Библиотека и фонотека

Последние поступления

Поиск в Замке

361. Мы с тобою так верили в связь бытия (Владимир Набоков, Арсений Тарковский)

Мы с тобою так верили в связь бытия,

но теперь оглянулся я, и удивительно,

до чего ты мне кажешься, юность моя,

по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны

между мной и тобой, между мелью и тонущим;

или вижу столбы и тебя со спины,

как ты прямо в закат на своем полугоночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой

всякой первой главы, а как долго нам верилось

в непрерывность пути от ложбины сырой

до нагорного вереска.

И страшно умереть, и жаль оставить

Всю шушеру пленительную эту,

Всю чепуху, столь милую поэту,

Которую не удалось прославить.

Я так любил домой прийти к рассвету,

И в полчаса все вещи переставить,

Ещё любил я белый подоконник,

Цветок и воду, и стакан гранёный,

И небосвод голубизны зелёной,

И то, что я – поэт и беззаконник.

А если был июнь и день рожденья

Боготворил я праздник суетливый,

Стихи друзей и женщин поздравленья,

Хрустальный смех и звон стекла счастливый,

И завиток волос неповторимый,

И этот поцелуй неотвратимый.

Расставлено всё в доме по-другому,

Июнь пришёл, я не томлюсь по дому,

В котором жизнь меня терпенью учит,

И кровь моя мутится в день рожденья,

И тайная меня тревога мучит, –

Что сделал я с высокою судьбою,

О Боже мой, что сделал я с собою!

Мы так верили в связь бытия

На черный бархат лист кленовый.

На черный бархат лист кленовый

я, как святыню, положил:

лист золотой с пыльцой пунцовой

между лиловых тонких жил.

и все нежнее, все смиренней

он лепетал, полутаясь,

но слушал только лист осенний,

на черном бархате светясь.

Каждый помнит какую-то русскую реку,

но бессильно запнется, едва

говорить о ней станет: даны человеку

лишь одни человечьи слова.

А ведь реки, как души, все разные. нужно,

чтоб соседу поведать о них,

знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,

изумрудную речь водяных.

Но у каждого в сердце, где клад заковала

кочевая стальная тоска,

отзывается внятно, что сердцу, бывало,

напевала родная река.

1933

Владимир Набоков

Строфы века. Антология русской поэзии.

Будь со мной прозрачнее и проще.

Будь со мной прозрачнее и проще:

у меня осталась ты одна.

Дом сожжен и вырублены рощи,

где моя туманилась весна,

где березы грезили и дятел

по стволу постукивал. В бою

безысходном друга я утратил,

а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,

наяву с блудницами блуждал,

и в горах я вымыслы развеял,

и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне

тосковать у твоего огня.

Будь нежней, будь искреннее. Помни,

ты одна осталась у меня.

12 ноября 1919

Владимир Набоков. Стихотворения

На фабрике немецкой, вот сейчас,-

Дай рассказать мне, муза, без волненья!

на фабрике немецкой, вот сейчас,

все в честь мою, идут приготовленья.

Уже машина говорит: «Жую,

бумажную выглаживаю кашу,

уже пласты другой передаю».

Та говорит: «Нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,

стальное многорукое созданье

печатает на розовых листах

невероятной станции названье.

И человек бесстрастно рассует

те лепестки по ящикам в конторе,

где на стене глазастый пароход,

и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет

тот равнодушный, медленный приказчик,

который выдвинет заветный ящик

и выдаст мне на родину билет.

Мы так верили в связь бытия

Воркующею теплотой шестая —

чужая — наливается весна.

Все ждет тебя душа моя простая,

гадая у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий

зеленоватых ландышей, когда

твой светлый лес плывет, как сон шумящий,

а воздух — как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,

звать изумленье рифмы и любви.

Не укоряй в час трудного горенья,

что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.

Взволнованно душа тебя зовет,

текучий блеск твоих дождей и радуг,

когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо ярок,

а наша встреча — творчески-тиха;

склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,

вот капля солнца в венчике стиха.

(посвящено сестре поэта Елене).

1923, март.

Еще безмолвствую и крепну я в тиши.

Созданий будущих заоблачные грани

еще скрываются во мгле моей души,

как выси горные в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день.

Все шире, шире даль, светлей, разнообразней,

и на звенящую на первую ступень

всхожу, исполненный блаженства и боязни.

23 марта 1919, Крым

Цветет миндаль на перекрестке,

мерцает дымка над горой,

бегут серебряные блестки

по глади моря голубой.

Щебечут птицы вдохновенней,

вечнозеленый ярче лист.

Блажен, кто в этот день весенний

воскликнет искренно: «Я чист!»

Для странствия ночного мне не надо

ни кораблей, ни поездов.

Стоит луна над шашечницей сада.

Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной,

как ночью кот через плетень,

на русский берег речки пограничной

моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо

ложусь на стены чередой,

и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,

напрасно метит часовой.

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.

Все тихо. Поздний пешеход,

встречая тень средь площади пустынной,

воображение клянет.

Я подхожу к неведомому дому,

я только место узнаю.

Там, в темных комнатах, все по-другому

и все волнует тень мою.

Там дети спят. Над уголком подушки

я наклоняюсь, и тогда

им снятся прежние мои игрушки,

и корабли, и поезда.

Прозреешь ты в тот миг невыразимый,

спадут с тебя, рассыплются, звеня,

стеклом поблескивая дутым, зимы

и весны, прожитые без меня.

Твои плеча закутав в плащ шумящий,

я по небу, сквозь звездную росу,

как через луг некошеный, дымящий,

тебя в свое бессмертье унесу.

Как жадно, затая дыханье,

склоня колена и плеча,

напьюсь я хладного сверканья

из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,

лениво развяжу в тени

евангелической оливы

сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,

бродячей радуясь судьбе,

без удивленья, без тревоги,

быть может, вспомню о тебе.

И, пеньем дум моих влекома,

в лазури лиловатой дня,

в знакомом платье незнакома,

пройдешь ты, не узнав меня.

Июнь 1923

Сольес-Пон

Люблю в струящейся дремоте

сливаться с вечером, когда

вы смутно в памяти поете,

о, потонувшие года!

Люблю я тайные кочевья.

Целую умерших, во сне.

Колосья, девушки, деревья —

навстречу тянутся ко мне.

Еще не дышит вдохновенье,

а мир обычного затих:

то неподвижное мгновенье —

уже не боль, еще не стих.

И полумысли, полузвуки

вплывают в дымчатый мой сон,

белея в сумерках, как руки

недорисованных Мадонн.

В кастальском переулке есть лавчонка:

колдун в очках и сизом сюртуке

слова, поблескивающие звонко,

там продает поэтовой тоске.

По розам голубым, по пыльным книгам

ползет ручная древняя змея.

И я вошел, заплаканный, и мигом

смекнул колдун, откуда родом я.

Принес футляр малиново-зеленый,

оттуда лиру вытащил колдун,

новейшую: большой позолоченный

хомут и проволоки вместо струн.

Затем мы с ним смотрели самоцветы,

янтарные, сапфирные слова,

слова-туманы и слова-рассветы,

слова бессилия и торжества.

И куклою, и завитками урны

колдун учтиво соблазнял меня;

с любовью гладил волосок лазурный

из гривы баснословного коня.

Я не нашел. С усмешкою суровой

сложи, колдун, сокровища свои.

Что нужно мне? Одно простое слово

для горя человеческой любви.

Уже машина говорит: «жую,

бумажную выглаживаю кашу,

уже пласты другой передаю».

Та говорит: «нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,

стальное многорукое созданье

печатает на розовых листах

невероятной станции названье.

И человек бесстрастно рассует

те лепестки по ящикам в конторе,

где на стене глазастый пароход,

и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет

тот равнодушный, медленный приказчик,

который выдвинет заветный ящик

и выдаст мне на родину билет.

Когда я по лестнице алмазной

поднимусь из жизни на райский порог,

за плечом, к дубинке легко привязан,

будет заплатанный узелок.

Он поводит строго бровью седою,

но на ладони каждый изгиб

пахнет еще гефсиманской росою

и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти

приду я, зная, что, звякнув ключом,

он улыбнется и меня пропустит,

в рай пропустит с моим узелком.

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих

В буераки, к чужим атаманам!

Геометрию их, Венецию их

Назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты все дивилась вослед

Черным, синим, оранжевым ромбам.

«N» писатель недюжинный, сноб и атлет,

Наделенный огромным апломбом. «

Мы забываем, что влюбленность

не просто поворот лица,

а под купавами бездонность,

ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,

но пробуждением не мучь,

и лучше недоговоренность,

чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность

не явь, что метины не те,

что, может быть, потусторонность

приотворилась в темноте.

(Стихотворение Вадима из романа «Look at the Harlequins!»)

Владимир Набоков, 1973 г.

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит?

Как тесно яблоки висят!

Как бы сквозь них, блаженно солнце светит,

стекая в сад.

И, сонный, сладостный, в аллеях лепет слышен:

то словно каплет на песок

тяжелых груш, пурпурных поздних вишен

пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают,

на листьях солнечный отлив.

Деревья спят, и осы не слетают

с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?

Кто вертограда господин?

В тени аллей, один, лилейно-белый,

живет павлин.

Болота вязкие бессмыслицы певучей

покинь, поэт, покинь и в новый день проснись!

Напев начни иной — прозрачный и могучий;

словами четкими передавать учись

оттенки смутные минутных впечатлений,

и пусть останутся намеки, полутени

в самих созвучиях, и помни — только в них,

чтоб созданный тобой по смыслу ясный стих

был по гармонии таинственно-тревожный,

туманно-трепетный; но рифмою трехсложной,

размером ломаным не злоупотребляй.

Отчетливость нужна и чистота и сила.

Несносен звон пустой, неясность утомила:

я слышу новый звук, я вижу новый край.

Ты — лестница в большом, туманном доме. Ты

устало вьешься вверх средь мягкой темноты:

огонь искусственный — и то ты редко видишь.

Но знаю — ты живешь, ты любишь, ненавидишь,

ты бережешь следы бесчисленных шагов:

уродливых сапог и легких башмачков,

калош воркующих и валенок бесшумных,

подошв изношенных, но быстрых, неразумных,

широких, добрых ног и узких, злых ступней.

О да! Уверен я: в тиши сырых ночей,

кряхтя и охая, ты робко оживаешь

и вспомнить силишься и точно повторяешь

всех слышанных шагов запечатленный звук:

прыжки младенчества и палки деда стук,

стремительную трель поспешности любовной,

дрожь нисходящую отчаянья и ровный

шаг равнодушия, шаг немощи скупой,

мечтательности шаг, взволнованный, слепой,

всегда теряющий две или три ступени,

и поступь важную самодовольной лени,

и торопливый бег вседневного труда.

Не позабудешь ты, я знаю, никогда

и звон моих шагов. Как, разве в самом деле

они — веселые — там некогда звенели?

А луч, по косяку взбегающий впотьмах,

а шелест шелковый, а поцелуй в дверях?

Да, сердце верило, да, было небо сине.

Над ручкой медною — другое имя ныне,

и сам скитаюсь я в далекой стороне.

Но ты, о лестница, в полночной тишине

беседуешь с былым. Твои перила помнят,

как я покинул блеск еще манящих комнат

и как в последний раз я по тебе сходил,

как с осторожностью преступника закрыл

одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной

таинственно ушел — свободный, безнадежный.

Когда с небес на этот берег дикий

роняет ночь свой траурный платок,

полушутя, дает мне Сон безликий

небытия таинственный урок.

Я крепко сплю, не чая пробужденья;

но день встает, и в лучезарный миг

я узнаю, что были сновиденья

и что конца еще я не постиг.

Мы с тобою так верили в связь бытия,

но теперь оглянулся я, и удивительно,

до чего ты мне кажешься, юность моя,

по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны

между мной и тобой, между мелью и тонущим;

или вижу столбы и тебя со спины,

как ты прямо в закат на своем полугоночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой

всякой первой главы, а как долго нам верилось

в непрерывность пути от ложбины сырой

до нагорного вереска.

Живи. Не жалуйся, не числи

ни лет минувших, ни планет,

и стройные сольются мысли

в ответ единый: смерти нет.

Будь милосерден. Царств не требуй.

Всем благодарно дорожи.

Молись — безоблачному небу

и василькам в волнистой ржи.

Не презирая грез бывалых,

старайся лучшие создать.

У птиц, у трепетных и малых,

учись, учись благословлять!

«Мой Набоков»: великий выход в бессмертие

В Гатчине снова случился кинофестиваль «Литература и кино», прорвавшийся через дымовую пандемическую завесу 2020 года. Стойко выдержав несколько панических атак, он вышел к нам в 2021 году, одетый в безупречный смокинг — преображенный, обновленный, а главное — живой и невредимый. Всем дождавшимся (так дети ждут Деда Мороза под Новый год!) фестиваль принес подарки —«всем сестрам по серьгам». Некоторые получили в подарок Набокова — от режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш.

Показ документального фильма «Мой Набоков» режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш прошел в Гатчине в рамках конкурсной программы XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино». К слову, эта картина прибыла в Гатчину прямиком из Крыма, буквально на днях взяв специальный приз министерства культуры Республики Крым на Крымском фестивале документального кино «КрымДок».

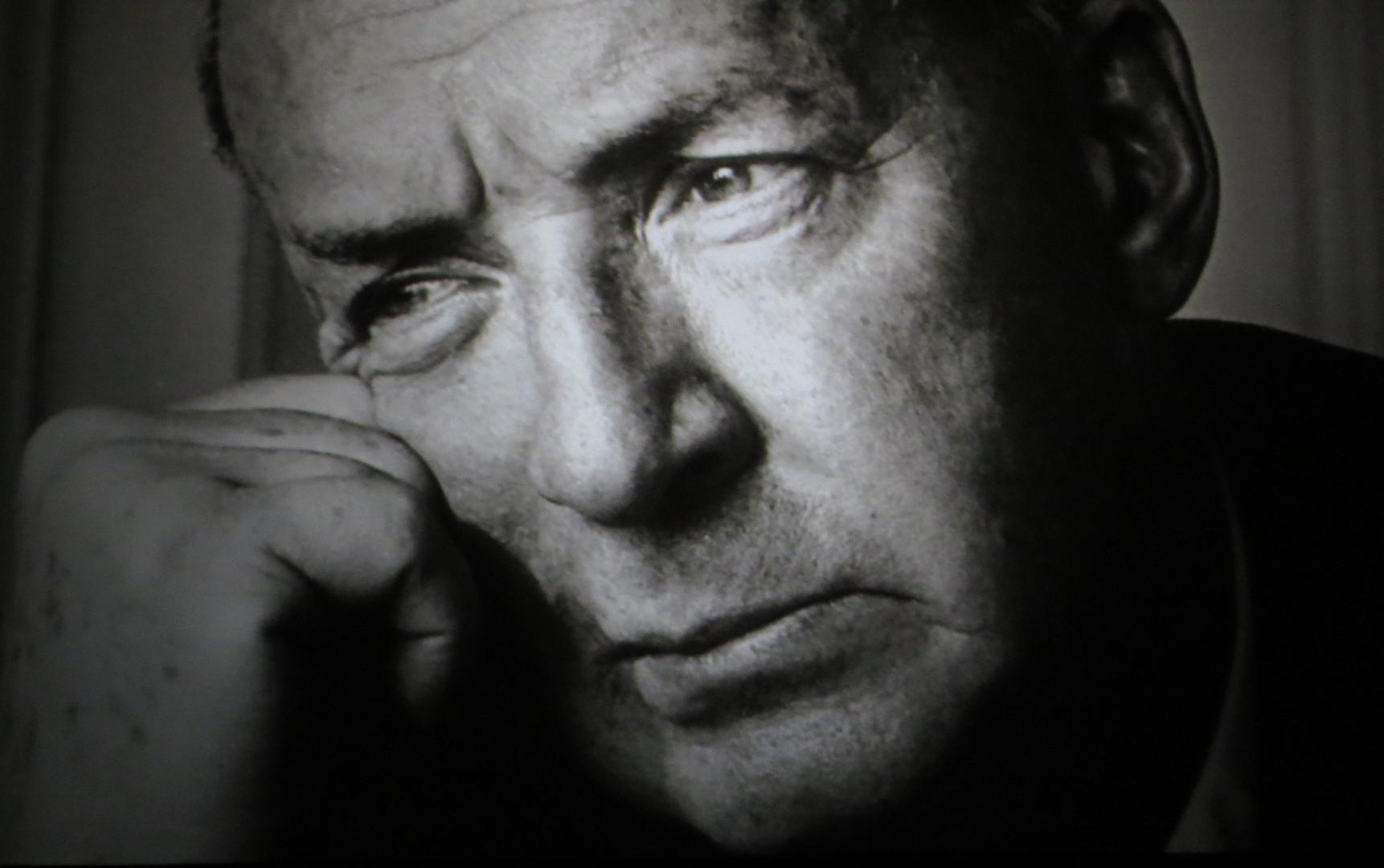

Марина Труш перед показом фильма

«Тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки»

Дом Набоковых на Большой Морской, Петербург

Возможно, вам покажется, что все эти дороги с их полосатыми верстовыми столбами насквозь пропитаны Набоковым. Причем в нашу серо-фиолетовую зиму в не меньшей степени, чем сейчас, когда «в багрец и золото одетые леса». Причем в той же степени, насколько и сам Набоков пропитан всеми этими дорогами — навсегда, на всю оставшуюся память, на всю его знаменитую русскую книгу «Другие берега» или на всю его знаменитую английскую книгу «Speak, Memory». Что, собственно, почти одно и тоже.

Так уж сложилось, что знакомство с Набоковым у большинства его поклонников начинается с прозы. Поэзия приходит, как правило, чуть позже — когда чуть отошел от изысканной игры явных и скрытых смыслов, вскарабкался на крутой обрыв литературного абсолюта, почувствовал себя хозяином мира (ну я же прорвался-таки на его край!), а потом низверг сам себя, скатываясь к подножию под прищуренным взглядом виновника всего этого «торжества».

Поэзия приходит тихо, как сон прокрадывается в детскую комнату (ни одна дверь, ни одна половица не скрипнет!). Скорее всего, она застигнет нас врасплох. Привыкшие к сложности и бесконечной игре набоковской прозы, мы, возможно, поначалу отложим томик с его стихами. Но потом все равно к нему вернемся, как магнитом притягиваемые этой тишиной, сложенной из шелеста крыльев бабочек, трепета березовых листьев, шороха солнечного луча, крадущегося по сонной спальне.

Именно поэзия стала лейтмотивом фильма «Мой Набоков». Возможно потому, что в случае с Набоковым она гораздо более документальна и близка к реальности, чем вся его проза, включая автобиографические «Другие берега».

«О, прошлое моё, я сетовать не вправе!

О, Родина моя, везде со мною ты!

Есть перстень у меня: крупица красоты,

росинка русская в потускнувшей оправе. »

Авторы фильма проделали огромную работу, пройдя по европейским «следам» Набокова. В фильме мы видим пейзажи городов, в которых довелось жить писателю и его семье. В нем есть голоса и лица тех, кто знал его, или в ком так или иначе сохранилось родство с ним — по крови или по сердцу.

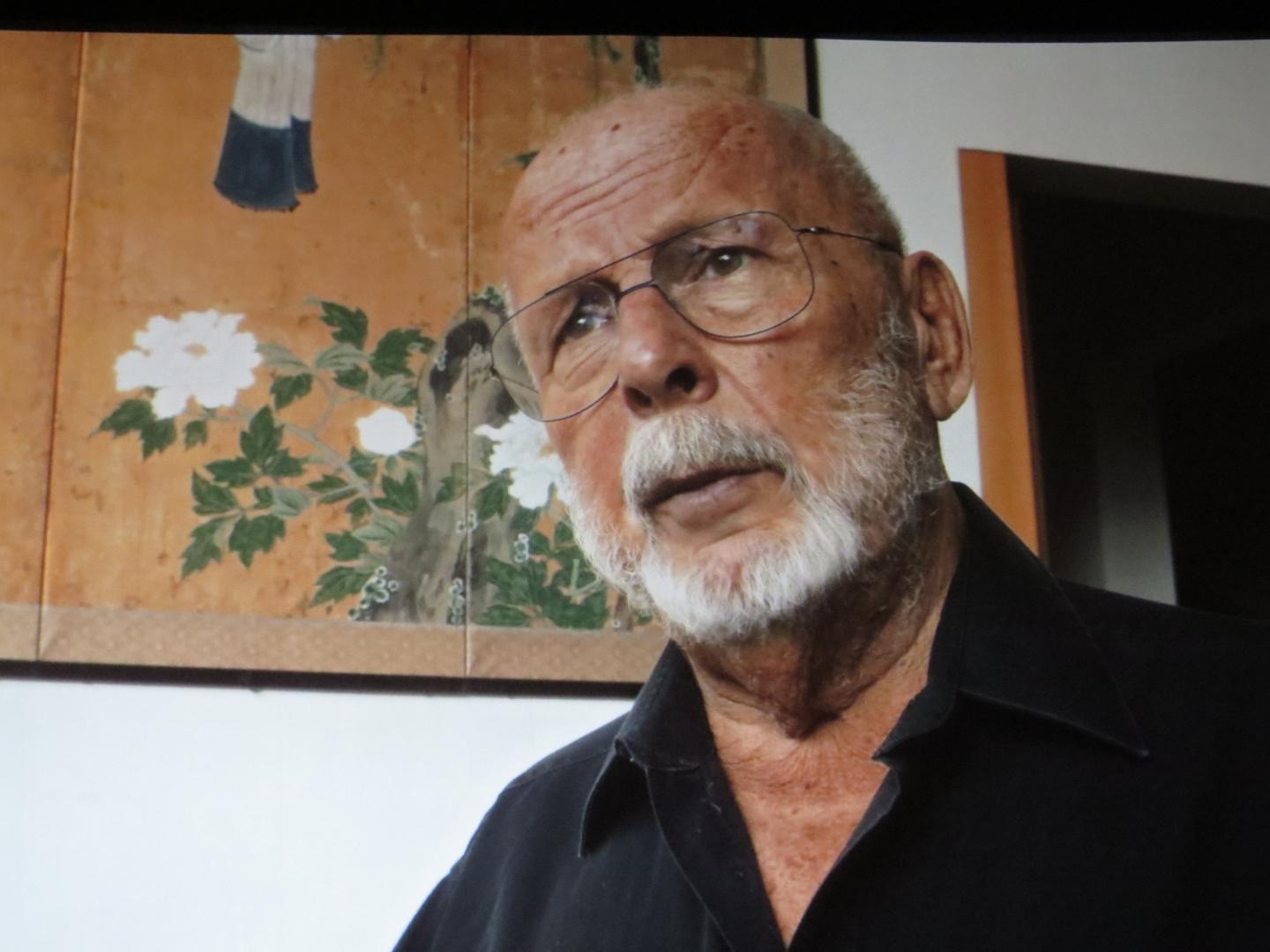

Владимир Сикорский, Женева

Но, сделав вместе со зрителем круг по Европе, авторы фильма снова вернутся в Петербург, на Большую Морскую, а потом снова пройдутся по липовой аллее усадебного парка в Рождествено.

«Великий выход на чужбину»

Для кого-то этот фильм станет открытием, для кого-то — откровением, для кого-то возможностью сверить свои чувства и внутреннее время с угаданной когда-то возможностью абсолюта.

Благодарный ли труд — ловить ускользающие отражения Набокова в лицах его родственников? Есть ли смысл в том, чтобы вслушиваться в их речь с тем или иным акцентом (а кстати, был ли акцент у Набокова?), стягивая цепочками чужих воспоминаний живую, трепещущую плоть уже сложившихся собственных образов?

Один из эпизодов фильма посвящен жизни семьи Веры и Владимира Набоковых в Швейцарии, в городе Монтрё. Отель «Монтрё-палас» был последним домом Набоковых. Они прожили там шестнадцать лет, вплоть до смерти писателя в 1977 году. Ко времени переселения в Швейцарию семья была уже довольно обеспеченной, но свой дом Набоковы так и не купили. Для писателя это был принципиальный момент: единственным своим домом он считал особняк на Большой Морской, в Петербурге.

«Великий выход на чужбину,

как дар божественный, ценя,

веселым взглядом мир окину,

отчизной ставший для меня.

Отраду слов скупых и ясных

прошу я Господа мне дать,

побольше странствий, встреч опасных,

в лесах подальше заплутать. »

Идея странничества проходит через все творчество Набокова. Она, как и невозможность возвращения домой, стоит в одном ряду его бессмертностей. А главный инструмент для того, чтобы обессмертить смертное — память.

После единственной (и выжданной десятилетиями) встречи с Набоковым в Монтрё Белла Ахмадулина вспоминала, что чуть ли не первыми ее словами к нему были: «Владимир Владимирович, поверьте, я не хотела видеть Вас». Набокова эти слова нисколько не удивили. Он понял, что хотела сказать эта странная поэтесса из советской России.

Набоков — не мой (как мягко и ласково он улыбнулся бы в ответ на подобное признание, призвание, присвоение). Не мой, потому что — ничей. Не мой, как не могло принадлежать и ему всё то бессмертное, что ему хотелось и удалось удержать, накалывая на острую булавку «царственного слова» (А. Ахматова).

Набоков — мой, потому что все еще мелькают в окне автобуса полосатые верстовые столбы. Потому что мои глаза каждый раз невольно устремляются на вершину холма над речкой Грязной в Рождествено, где стоит бледно-сиреневый особняк, где тянутся от него вглубь старого парка аллеи, и где «наклонный свет в лесу глубоком, где корни переходят путь».