не аул сво что значит

Значение слова «аул»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Аул, находящийся в пути в процессе кочевья — Кош (тюркское «Көш»).

АУ’Л, а, м. [тюрк., ср. тат. a ƣ ьl]. 1. Горное селение у кавказских горцев и у крымских татар. 2. Административная единица у некоторых кочевых тюркских народов Средней Азии.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

1. населённый пункт сельского типа у тюркских и некоторых других народов Средней Азии и Кавказа ◆ Мы пойдем за Кубань и там в спокойной обстановке, в горных станицах и черкесских аулах отдохнем, устроимся и выждем более благоприятных обстоятельств. А. И. Деникин, «Очерки русской смуты. Том II. Борьба генерала Корнилова», 1922 г. ◆ При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата. Лермонтов, «Герой нашего времени», 1839—1841 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: полугодовалый — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Не аул сво что значит

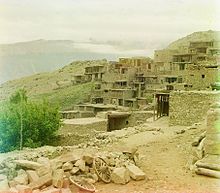

В горах Кавказа, особенно в Дагестане, аул — укреплённое поселение. Дома в аулах строятся обычно из камня на горном склоне или у отвесной стены для защиты поселения от неожиданного нападения. Дома, как правило, одно-двухэтажные, расположены уступами, чтобы противник не смог добраться до них по дороге. Обычно дома обращены фасадом на юг, чтобы в зимнее время извлекать пользу от солнечного света и иметь защиту от холодных северных ветров. Аулы находились в большей мере около пастбищ и источников воды, но иногда бывало и обратное. В XIX веке, когда Россия вела войны на Кавказе, аулы были весьма труднопреодолимыми оборонительными пунктами и могли быть захвачены, в большинстве случаев, лишь с помощью штурма.

На Северном Кавказе славянское население традиционно называет аулами все населённые пункты сельского типа с нехристианским населением. При этом по ОКАТО аулами числятся сельские населённые пункты с адыгским (черкесским), абазинским и ногайским населением в Адыгее, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии. В других республиках региона, а также Ставропольском крае (ногайские, туркменские) такие населённые пункты официально числятся сёлами, но в быту и публикациях зовутся аулами.

У народов Казахстана и Средней Азии, а также Башкирии первоначально этот термин означал подвижное поселение, которое циклично перемещается с мест зимнего выпаса скота (кышлау) на летнюю кочевку (жайляу). Становление аула как постоянного поселения связано с переходом народов (казахов, киргизов, башкир, туркменов) к оседлому образу жизни в XIX веке и начале XX века. Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов.

История

Слово аул имеет тюркское происхождение. Изначально аулом назывался подвижной кочевой стан, состоящий из мобильных юрт. Поскольку в каждый отдельный кочевой стан входили, как правило, представители одного рода, то слово аул также означает кочевая расширенная семья, состоящая из нескольких поколений и включающая, помимо родителей и детей также ближайших родственников.

Аул мог состоять из любого количества юрт. В каждой юрте проживала одна семья (отец+мать+дети). Маленькие аулы состояли из 2-3 юрт самых близких родственников, богатые аулы могли состоять из сотен юрт.

Аулы кочевников не являлись постоянной единицей, постоянно меняя своё положение, количество и состав. Они были настолько же подвижны и изменчивы, насколько и сам кочевой образ жизни. Количество юрт в ауле диктовалось внешними условиями. Оно зависело от политической обстановки, экономического состояния, ландшафта, урожая трав для скота, климата, времени года, наличия воды и пр. факторов.

Начиная со времён Великого переселения народов, которое инициировали кочевники-тюрки хунну с Алтая, гнавшие различные евразийские народы на запад, неоднократно происходило смешение народов. Происходила, с одной стороны, «кочевнизация» и «тюркизация» народов Кавказа и Восточной Европы, с другой стороны сами кочевники быстро поглощались оседлой культурой и смешивались с местным населением.

В результате этого процесса слово аул распространилось на постоянные поселения Кавказа, где влияние тюрков было особенно сильным. Также от тюрков кавказским народам досталось слово аксакал (белая борода — тюрк.), джигит (молодой парень, юноша — тюрк.) и многие другие.

Значение слова аул

Аул в словаре кроссвордиста

1.Селение на Северном Кавказе, в Средней Азии и Казахстане.

2.Жители такого селения.

Большой современный толковый словарь русского языка

(тюрк.

1) селение северокавказских горцев;

2) населенный пункт кочевых в прошлом, а в настоящее время оседлых народов Ср. Азии и казахстана (казахов, туркменов и др.).

Новый словарь иностранных слов

м.

1) Селение на Северном Кавказе, в Средней Азии и Казахстане.

2) Жители такого селения.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой

муж. почти у всех азиятских народов наших (татар, башкиров, киргизов, многих кавказцев; у калмыков хотон), деревня, селение, поселок; оседлое или кочевое сборище жилищ; собрание изб, хат, мазанок, землянок, сакль или шалашей, шатров, балаганов, юрт, кочевых кибиток. Аульный запах, жилой, дымный.

1. селение северокавказских горцев;

2. населенный пункт кочевых в прошлом, а в настоящее время оседлых народов ср. азии и казахстана (казахов, туркменов и др.).

Словарь иностранных выражений

Словарь русского языка Лопатина

(на Кавказе, в Средней Азии). селение

Словарь русского языка Ожегова

(тюрк.), селение (в прошлом кочевое, ныне оседлое) у народов Ср. Азии; горное селение на Сев. Кавказе.

Современный толковый словарь, БСЭ

аул м.

1) Селение на Северном Кавказе, в Средней Азии и Казахстане.

2) Жители такого селения.

Толковый словарь Ефремовой

аула, м. (тюрк., ср. тат.).

1. Горное селение у кавказских горцев и у крымских татар.

2. Административная единица у некоторых кочевых тюркских народов Средней Азии.

Толковый словарь русского языка Ушакова

Словарь автомобильного жаргона

Полный орфографический словарь русского языка

населённый пункт сельского типа у тюркских и некоторых других народов Средней Азии и Кавказа

Пугливым окомЗачем глядишь перед собой?То камень, сглаженный потоком. То змей блистает чешуей. Твоею гривой, в поле брани,Стирал я кровь с могучей длани;В степи глухой, в недобрый час,Уже не раз меня ты спас.Мы отдохнем в краю родном;Твою уздечку еще болеОбвешу русским серебром;И будешь ты в зеленом поле.Давно ль, давно ль ты изменился,Скажи, товарищ дорогой?Что рано пеною покрылся?Что тяжко дышишь подо мной?Вот месяц выйдет из тумана,Верхи дерев осеребрит,И нам откроется поляна,Где наш аул во мраке спит;Заблещут, издали мелькая,Огни джематских пастухов,И различим мы, подъезжая,Глухое ржанье табунов;И кони вкруг тебя столпятся…Но стоит мне лишь приподняться;Они в испуге захрапят,И все шарахнутся назад:Они почуют издалека,Что мы с тобою дети рока. »Долины ночь еще объемлет, Аул Джемат спокойно дремлет;Один старик лишь в нем не спит.Один, как памятник могильный,Недвижим, близ дороги пыльной,На сером камне он сидит.Его глаза на путь далекойУстремлены с тоской глубокой.«Кто этот всадник?

пала резиденция Шамиля – аул Ведено, а затем взят штурмом аул Гуниб, где укрылся Шамиль с 400 мюридами.

Есть у кумыков и слово аул (Эндирейаул, Кандаураул, Чонтаул, Нуцалаул, Халимбекаул, Муслимаул, Агачаул и др.).

Когда появилась тракторная колонна, все бросились в стороны, но скоро окружили машины и так шли с ними из аула в аул толпой, отрядом, процессией.

Воронежский исторический форум

История, Архитектура, Краеведение

Отличия в сельских населенных пунктах

Отличия в сельских населенных пунктах

Сообщение Sergey » 24 фев 2017, 11:31

Деревня, село, сельское поселение, поселок, поселок городского типа, хутор, станица, кишлак, аул

1. ДЕРЕВНЯ

Дере́вня — населённый пункт с несколькими десятками или сотнями домов индивидуальной застройки, преобладающее занятие жителей (обычно это крестьяне) — сельское хозяйство, промыслы. Большими обычно считаются деревни с 30-ю и более дворами.Основным отличием деревни от села в канонической топонимике является отсутствие церкви в деревнях, однако это не является правилом. Например, деревня Логдуз в Вологодской области имеет деревянную церковь.

2. СЕЛО

Село́ — один из видов сельских населённых пунктов в России и Казахстане, к которым также относятся деревни, посёлки, станицы, хутора, аулы, кордоны, железнодорожные станции, полустанки, разъезды и другие. В среднем село вмещает в себя около 1000—2000 жителей.

Как и деревня, располагается такой населённый пункт, как правило, довольно далеко от города. Село до революции 1917 четко отличалось от деревни: в селе обязательно была церковь — село таким образом являлось центром сельского прихода, объединяющего несколько близлежащих деревень. Оно часто было аналогом центральной усадьбы в советских колхозах. Именно в селе чаще всего размещались предприятия по промышленной переработке продуктов крестьянского труда: мельницы, лесопилки, крупорушки, известковые ямы и пр. Сельские жители часто заводили заимки, где трудились бо́льшую часть лета на удалённых от основного поселения пашнях и покосах.

В советский период и в настоящее время официальных отличий села от деревни не существует. В БСЭ указано, что село является центром сельского совета, но это далеко не всегда так.

В современный период не существует статистического учета числа сел в России. Учитываются все сельские населенные пункты, которых по последней переписи населения 2002 г. насчитывается 152290.

Орджоникидзевская (Ингушетия) — самый крупный сельский населённый пункт России и один из крупнейших в мире. Население станицы составляет 65,1 тыс. человек (2002), что соответствует городу средних размеров.

3. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Се́льское поселе́ние — один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Сельское поселение входит в состав муниципального района.

Сельское поселение — один из типов муниципальных образований в России, предусмотренных муниципальной реформой.

В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения — более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения — менее 3000 человек каждый).

Сельское поселение имеет административный центр — населённый пункт, который определён с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган данного сельского поселения.

Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав. Исключение составляют территории с низкой плотностью населения, а также отдалённые и труднодоступные местности.

Численность сельских поселений может варьировать от нескольких десятков человек до 15—20 тысяч жителей. Пример: Большеколпанское сельское поселение в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области.

Отличия в сельских населенных пунктах

Сообщение Sergey » 24 фев 2017, 11:32

4. ПОСЕЛОК

Посёлок — один из видов населённых пунктов. В отличие от других населённых пунктов, посёлок может быть сельского или городского типа. Соответственно, в статистических подсчётах население посёлков сельского типа включается в сельское население, а посёлков городского типа в городское население.

5. ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА

По численности населения занимает промежуточное положение между городом и сельскими населёнными пунктами. До административно-территориальной реформы 1923—1929 годов такие населённые пункты назывались посадами.

6. ХУТОР

Ху́тор — населённый пункт крайне маленького размера; отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством.

Включает в себя обычно не больше десятка строений. Часто бывает семейным (например хутор Тарусин, Анапский район, Краснодарский край). Иногда хутором называют отдельно стоящую группу жилых строений, административно относящихся к более крупному населенному пункту.

По мере расширения превращается в деревню, село и т.д, но в названии населённого пункта может оставаться слово «хутор».

В Эстонии хутора назывались мы́зами (от эст.mõis); известен этот термин и в юго-западной части Ленинградской области (бывшая территория Ингерманландии). Правда, в последнем случае мызами в XVII-XVIII вв. назывались не хутора, а обособленные помещичьи усадьбы с принадлежавшими им сельскохозяйственными постройками (швед.håff), служившие основой административно-территориального деления Ингерманландии. Наиболее известные мызы: Саарская мыза (позже Царская мыза, а ныне город Пушкин), Гатчинская мыза, мыза Стрелина, мыза Пелла (ныне город Отрадное), мыза Сиворицы (ныне посёлок Никольское).

В Польше и ряде стран центральной и восточной Европы использовался термин фольварк.

У донских и кубанских казаков в Российской империи хутор — поселение на территории юрта (земельной территории) станицы, не имеющее отдельного административного управления. У некоторых станиц (например ст-ца Елизаветинская) хутора по населению были больше исторически возникшего первым центрального поселения. Разросшиеся хутора нередко выделялись в отдельные станицы, то есть имели отдельный общинный юрт и приписанное казачье население. В восточных казачьих войсках аналогом хутору был станичный посёлок.

Отличия в сельских населенных пунктах

Сообщение Sergey » 24 фев 2017, 11:33

7. СТАНИЦА

Стани́ца — административная казачья сельская единица, состоит из одного или нескольких казачьих поселений (хутора, посёлки).

Округ каждой станицы в Российской империи составлял её станичный юрт, лица войскового сословия, живущие в юрте, станичное общество. На станичном сборе выбиралось станичное правление: станичный атаман, его помощник и казначей. Атаман распределял земли между семьями казаков.

По численности населения станицы часто превышают небольшие города. Например, в станице Орджоникидзевская (Ингушетия) проживает 65,1 тыс. человек (2002), а в станице Каневской (Краснодарский край) — 44,8 тысячи (2005). Эти станицы являются крупнейшими сельскими поселениями России.

Станицы, как населённые пунккты, в настоящее время находятся в следующих субъектах России: Адыгея,

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чечня, Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Ростовская область.

8. КИШЛАК

Кишла́к (первоначально: зимовка от тур.Kış — зима) — название поселка в Средней Азии и Афганистане. Первоначально обозначал зимовку кочевников. Кишлаки окружались глухими глинобитными стенами (дувал, девал). В каждом окруженном каменным забором доме находился подземный колодец (кяриз), поэтому люди с водой достаточно редкое явление в кишлаке. Канализация в кишлаках отсутствовала. Глиняные печи (аналог тандури) топились кизяком. Кривые улочки были грязны, по ним ходили облаченные в чадру женщины, мужчины в чалмах и халатах, навьюченные ишаки. Образ кишлака дополняет дерево чинар. Помимо жилых домов важными элементами кишлака являлся базар, мечеть и кладбище. Основным населением кишлаков были дехкане (крестьяне).

9. АУЛ

Ау́л (авул, авыл, айыл, агыл, аил, аал, йал, ял) (башк. ауыл, каз. ауыл, монг. айл, тат. авыл, тюрк. авул, тув. аал, чуваш. ял) — традиционное поселение сельского типа, стойбище, община у тюркских народов, а также у других народов Средней Азии и Кавказа.

Слово аул имеет тюркское происхождение. Изначально аулом назывался подвижной кочевой стан, состоящий из мобильных юрт. Поскольку в каждый отдельный кочевой стан входили, как правило, представители одного рода, то слово аул также означает кочевая расширенная семья, состоящая из нескольких поколений и включающая, помимо родителей и детей также ближайших родственников.

Аул мог состоять из любого количества юрт. В каждой юрте проживала одна семья (отец+мать+дети). Маленькие аулы состояли из 2 — 3 юрт самых близких родственников, богатые аулы могли состоять из сотен юрт.

Аулы кочевников не являлись постоянной единицей, постоянно меняя своё положение, количество и состав. Они были настолько же подвижны и изменчивы, насколько и сам кочевой образ жизни. Количество юрт в ауле диктовалось внешними условиями. Оно зависело от политической обстановки, экономического состояния, ландшафта, урожая трав для скота, климата, времени года, наличия воды и пр. факторов.

Начиная со времён Великого переселения народов, неоднократно происходило смешение народностей. Происходила, с одной стороны, «кочевнизация» и «тюркизация» народов Кавказа и Восточной Европы, с другой стороны сами кочевники быстро поглощались оседлой культурой и смешивались с местным населением.

В результате этого процесса слово аул распространилось на постоянные поселения Кавказа, где влияние тюрков было особенно сильным.

В горах Кавказа, особенно в Дагестане, аул — укреплённое поселение. Дома в аулах строятся обычно из камня на горном склоне или у отвесной стены для защиты поселения от неожиданного нападения. Дома, как правило, одно-двухэтажные, расположены уступами, чтобы противник не смог добраться до них по дороге. Обычно дома обращены фасадом на юг, чтобы в зимнее время извлекать пользу от солнечного света и иметь защиту от холодных северных ветров. Аулы находились в большей мере около пастбищ и источников воды, но иногда бывало и обратное. В XIX веке, когда Россия вела войны на Кавказе, аулы были весьма труднопреодолимыми оборонительными пунктами и могли быть захвачены, в большинстве случаев, лишь с помощью штурма.

На Северном Кавказе славянское население традиционно называет аулами все населённые пункты сельского типа с нехристианским населением. При этом по ОКАТО аулами числятся сельские населённые пункты с адыгским (черкесским), абазинским и ногайским населением в Адыгее, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии. В других республиках региона, а также Ставропольском крае (ногайские, туркменские) такие населённые пункты официально числятся сёлами, но в быту и публикациях зовутся аулами, что не верно.

У народов Казахстана и Средней Азии, а также Башкирии первоначально этот термин означал подвижное поселение, которое циклично перемещается с мест зимнего выпаса скота (кышлау) на летнюю кочевку (жайляу). Становление аула, как постоянного поселения связано с переходом народов (казахов, киргизов, башкир, туркменов) к оседлому образу жизни в XIX веке и начале XX века. Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов. Ряд населённых пунктов с казахским населением в Омской области России (Нововаршавский район, Русско-Полянский район) числятся многочисленными аулами.

Невероятный аул Чох. Место, где время почти остановилось, и это замечательно

Горы мира все разные, горы мира все одинаковые. Даже если нет сходства в пейзажах и, вообще, геоморфологии.

Дело в том, что ощущения в горах всегда развиваются по нарастающей. Первая точка по прибытию кажется вершиной нерукотворного природного совершенства. Вторая точка так наполняет эмоциями, что забывает забыть о первой, третья вовсе ошеломляет и «обнуляет» первые две… Вот почему в горах не стоит спешить со сменой локаций, чтобы новые, более яркие впечатления, не «перезаписали» еще не до конца «обработанные» старые в вашей голове. Иногда сделать паузу и не спешить ни с перемещениями, ни с выводами, очень полезно.

Поездка в аул (или село, кому как нравится) Чох получилась для нас, опытных специалистов “компрессионного туризма” случайной и незапланированной. Вообще, в этот день мы ехали в знаменитый Гамсутль, но все пошло не так. Сначала одного из детей начало жестко укачивать на серпантине, затем, когда мы почти доехали до парковки у начала тропы в Гамсутль, ребенок уснул. Потом зарядил дождь. Простояв на парковке около часа, мы решили развернуться и поехать вниз. Ну, а раз ребенок спит — по другому серпантину подняться в Чох. Сделанная пауза и изменение первоначального плана позволили сделать личное открытие.

Колеса верного “Данжеля” грызут щербатый асфальт дороги, змееей оплетающей горные склоны.

Буквально нависающий над живописной Андалалской долиной Чох издалека выглядит как пещерный город.

Желто-коричневый песчаник стен практически не отличим от гор по цвету, и лишь правильные прямоугольные формы выдают дело рук человеческих.

В голове сразу возникает слово «симбиоз».

Глядя на Чох через приближающий картинку телеобъектив, я задумываюсь о том, что человек тут не противоречит природе, а сознательно и уверенно живет с ней в единении, каким бы трудным не был этот союз.

Действительно, люди жили в этом месте еще во времена неолита — так называемая чохская стоянка. Как самостоятельное поселение, Чох сформировался в XIV веке в результате объединения арабским завоевателем Абу-Муслимом дюжины небольших сел.

Чох был одной из точек маршрута Великого Шелкового пути, сюда вело шесть дорог.

Укрепленное поселение не только не раз было в эпицентре военных действий, но и было местом товарного и культурного обмена; неудивительно, что как минимум значимая часть населения Чоха была продвинутой и образованной. В результате аул дал жизнь и знания большому числу ученых, военачальников, религиозных деятелей, мыслителей. Даже сейчас в Чохе на три с небольшим тысячи прописанных жителей приходится 130 кандидатов наук.

Впрочем, в Чох совершенно не обязательно ехать подготовленным. Мне кажется, даже лучше отринуть «Википедию» и не читать заранее копирующие друг друга статьи с вольным пересказом исторических событий, давно растворившихся в толще времени. Раз они все равно вас не касаются, зачем забивать себе голову? Чох можно просто увидеть с поворота каменистого серпантина. Приблизиться. Увидеть, как дома стоят каскадом — в прямом смысле друг на друге.

Большой П-образный дом, хорошо различимый на фотоснимках — официально старейшее сохранившееся строение села.

Дом наиба имама Шамиля Андалалского округа Закари Нахибашева был построен в 1872 году. К слову, камень домов — не обязательно местный, например, одним из лучших в Дагестане принято считать камень, добытый в селе Шулани.

В рукотворной каменной толще пробиты тесные улочки.

Здесь можно потрогать пористый камень стен, холодный от дождя или разогретый щедрым к горцам солнцем. Ощутить запахи простой и оттого вкусной еды. Вода, мука, хлеб и мясо в нехитрых, и оттого таких вкусных комбинациях.

Возможность поговорить с людьми в Дагестане в целом и в Чохе в частности также не стоит недооценивать. Хотя я и назвал чуть выше количество жителей, но не зря упомянул прописку. Многие дома в Чохе пустуют. В отсутствии человека строения постепенно разрушаются — такова жизнь.

Но, вместе с тем, Чох возрождается, причем через новое — через туризм; Некоторые местные жители посвятили свою жизнь восстановлению родового села и привлечению в него туристов. Один из них — Заур Цохолов, известный теперь на всю республику как Заур Чохский. Руками своими и единомышленников, Заур реконструировал один из старых домов, и устроил в нем аутентичный гестхаус с простым названием — «Этнодом».

Тут сейчас можно можно пожить в условиях, похожих на те, что были тут пару сотен лет назад.

Для туристов без маленьких детей — настоящее приключение.