работа актера над собой по станиславскому

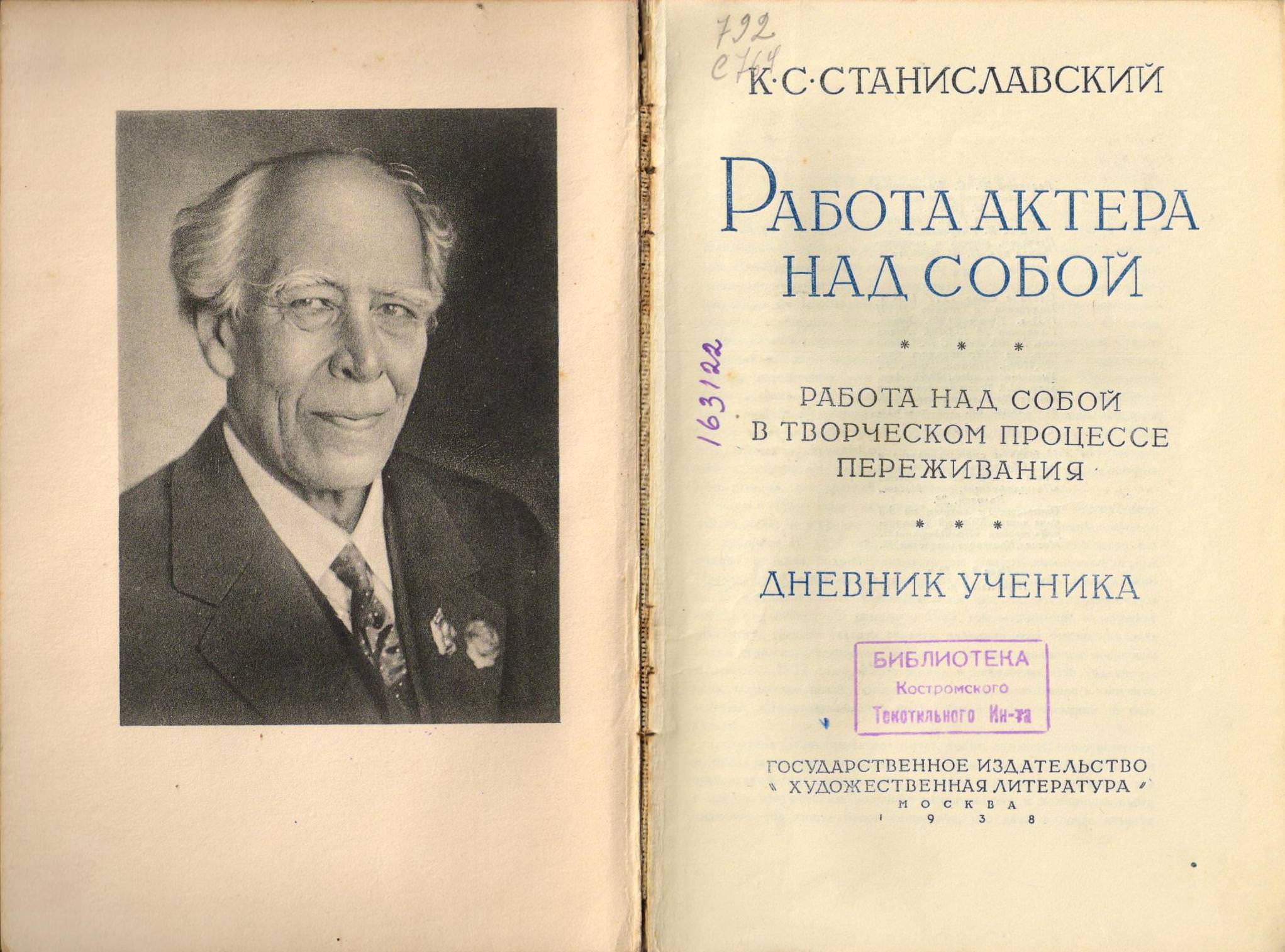

Станиславский и его «Работа актера над собой»

Система К.С. Станиславского помогает начинающим актёрам и режиссёрам овладеть основами сценического мастерства, сознательно постигнуть подсознательный процесс театрального творчества, изучить этапы трансформации артиста в образ.

Книги Константина Сергеевича Станиславского исповедуют принципы и методы правдивого актёрского творчества в сценическом искусстве. Читать их нужно актёрам, режиссёрам и людям других профессий, в силу своей деятельности принимающим участие в искусстве сцены.

Работа актера над собой

Книга «Работа актера над собой» К. С. Станиславского — это труд об актёрском искусстве, позволяющим вдохнуть жизнь в воплощаемый на подмостках образ. Она не претендует на научность. Великий режиссёр и актёр всего лишь пытается передать собственные знания и опыт. Читать её человеку творческой профессии будет крайне полезно.

Читать книги, на страницах которых раскрыты значение и практический смысл системы Станиславского, подробно и на примерах изложены важные задачи актёра, интересно и познавательно. Для актёра, стремящегося к самопознанию и самосовершенствованию – читать их жизненно необходимо.

Первая часть книги

В первой части книги «Работа актера над собой» Константин Станиславский описывает рождение и жизнь образа на подмостках, именуемое техникой переживания в театральном искусстве. Здесь, говорит Константин Сергеевич, актёр должен стать образом, проживать его жизнь как собственную. Подобная правдивость и подлинность оставит след в душе зрителя, заставит позабыть, что это нереальная жизнь, понять и пережить действие, происходящее на сценических подмостках – так можно передать краткое содержание первой части книги.

В самом начале книги читатель, как и главное действующее лицо произведения, чувствует себя неопытным любителем, интуитивно нащупывающим приёмы актёрской игры. При этом Константин Станиславский упоминает, что недостаточно знать систему, нужны умения и способность делать. Ошибка начинающего артиста состоит во внешнем копировании чувств и эмоций. Чтобы её избежать, настоящий актёр не изображает чувства – он действует внутри себя, переживая эмоции героя на самом деле.

Актёр задаёт себе вопрос «если бы». Как бы он сам поступал, если бы попал в обстоятельства изображаемого образа. Чем труднее создаваемый образ, тем больше возникает «если бы». Подобное сложно понять, поэтому книга изобилует примерами и этюдами, раскрывающими содержание и смысл мысли.

Немаловажное значение Константин Сергеевич Станиславский придаёт логике и последовательности. Они призваны убедить зрителя в искренности действа на сценических подмостках.

В первой части книги Константин Сергеевич говорит об исключительной важности процесса переживания в творчестве. Это одна из важнейших сторон актёрской игры. Глубокое проникновение в образ помогает создать эффектную форму роли, но для придания большей выразительности необходим подготовленный телесный аппарат, способный воплотить в жизнь внутреннее содержание образа.

Вторая часть книги

Актёру необходимо постоянное развитие мастерства посредством каждодневной тренировки. Подобные упражнения должны стать внутренней необходимостью артиста, который стремится к самосовершенствованию в профессии и искусстве.

Во второй части книги Константина Сергеевича Станиславского «Работа актера над собой» говорится о том, что недоработанная техника воплощения способна изменить неузнаваемо актёрский замысел в искусстве сцены.

Долгое время работниками театра первая часть книги «Работа актера над собой» воспринималась как полное содержание системы Станиславского. Недооценка «телесной» составляющей актёрской игры служит причиной недостаточно яркого воплощения роли в жизнь, к невыразительности сценического действия в искусстве.

Работа актёра над ролью

Константин Сергеевич Станиславский в книге «Работа актера над ролью» говорит, что для создания образа недостаточно знания законов, действующих в искусстве. Мало читать соответствующие труды, обладать вниманием, эмоциональной памятью, чувством правды, воображением и другими составляющими техники игры. Константин Сергеевич утверждает, что содержание образа не будет передано в полной мере без навыков и умений, включения составляющих актёрской техники в ход построения роли и воплощения персонажа в жизнь в искусстве сцены.

Работа актера над собой помогает включиться в жизнь роли, прочувствовать её. Константин Сергеевич придаёт огромное значение первому знакомству артиста с ролью: без режиссёрского вмешательства в актёре рождается природный творческий процесс.

В книге «Работа актера над ролью» Константин Станиславский напоминает, что каким бы великим талантом ни обладал актёр, он остаётся любителем до той поры, пока у него не возникнет острая потребность читать литературу, посвящённую театру и в совершенстве овладевать основами сценического мастерства.

Для создания образа недостаточно читать сценарий и анализировать роль, Константин Станиславский утверждает, что нужно включить артистическое воображение для оживления внешних обстоятельств и внутренних – через призму собственного понимания, какой должна быть жизнь.

Книги написаны в форме дневника, простым, человеческим языком. Благодаря доступному изложению труды Станиславского читать не только полезно, но и интересно. Читать чужие дневники увлекательное занятие: появляется чувство, что сам там был и всё видел. Происходящее в книге вымышлено, за исключением актёрских приёмов и техник, которые взяты из реальной жизни и многократно проверены на практике.

Читать “Работа актера над собой”

Константин Сергеевич Станиславский

Работа актера над собой

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех театральных моих исканиях Марии Петровне Лилиной

Предисловие

1

Мной задуман большой, многотомный труд о мастерстве актера (так называемая «система Станиславского»). Изданная уже книга «Моя жизнь в искусстве» представляет собой первый том, являющийся вступлением к этому труду.

Настоящая книга, о «работе над собой» в творческом процессе «переживания», является вторым томом.

В ближайшее время я приступаю к составлению третьего тома, в котором будет говориться о «работе над собой» в творческом процессе «воплощения».

Четвертый том я посвящу «работе над ролью».

Одновременно с этой книгой я должен был бы выпустить ей в помощь своего рода задачник с целым рядом рекомендуемых упражнений («Тренинг и муштра»).

Я этого не делаю сейчас, чтоб не отвлекаться от основной линии моего большого труда, которую я считаю более существенной и спешной.

Лишь только главные основы «системы» будут переданы – я приступлю к составлению подсобного задачника.

2

Как эта книга, так и все последующие не имеют претензии на научность. Их цель исключительно практическая. Они пытаются передать то, чему меня научил долгий опыт актера, режиссера и педагога.

3

Терминология, которой я пользуюсь в этой книге, не выдумана мною, а взята из практики, от самих учеников и начинающих артистов. Они на самой работе определили свои творческие ощущения в словесных наименованиях. Их терминология ценна тем, что она близка и понятна начинающим.

Не пытайтесь искать в ней научных корней. У нас свой театральный лексикон, свой актерский жаргон, который вырабатывала сама жизнь.

Правда, мы пользуемся также и научными словами, например «подсознание», «интуиция», но они употребляются нами не в философском, а в самом простом, общежитейском смысле. Не наша вина, что область сценического творчества в пренебрежении у науки, что она осталась неисследованной и что нам не дали необходимых слов для практического дела. Пришлось выходить из положения своими, так сказать домашними, средствами.

4

Одна из главных задач, преследуемых «системой», заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием.

Об этом говорится в последнем, XVI отделе книги. К этой ее части следует отнестись с исключительным вниманием, так как в ней – суть творчества и всей «системы».

5

Об искусстве надо говорить и писать просто, понятно. Мудреные слова пугают ученика. Они возбуждают мозг, а не сердце. От этого в момент творчества человеческий интеллект давит артистическую эмоцию с ее подсознанием, которым отведена значительная роль в нашем направлении искусства.

Но говорить и писать «просто» о сложном творческом процессе трудно. Слова слишком конкретны и грубы для передачи неуловимых, подсознательных ощущений.

Эти условия вынудили меня искать для этой книги особой формы, помогающей читателю чувствовать то, о чем говорится в печатных словах. Я пытаюсь достигнуть этого с помощью образных примеров, описаний школьной работы учеников над упражнениями и этюдами.

Если мой прием удастся, то печатные слова книги оживут от чувствований самих читателей. Тогда мне будет возможно объяснить им сущность творческой работы и основы психотехники.

6

Драматическое училище, о котором я говорю в книге, люди, которые в ней действуют, не существуют в действительности.

Работа над так называемой «системой Станиславского» начата давно. В первое время я записывал свои заметки не для печати, а для себя самого, в помощь поискам, которые производились в области нашего искусства и его психотехники. Нужные мне для иллюстрации люди, выражения, примеры, естественно, брались из тогдашней, далекой, довоенной эпохи (1907–1914 гг.).

Так, незаметно, из года в год, накапливался большой материал по «системе». Теперь из этого материала создана книга. Было бы долго и трудно менять ее действующих лиц. Еще труднее сочетать примеры, отдельные выражения, взятые из прошлого, с бытом и характерами новых, советских людей. Пришлось бы менять примеры и искать другие выражения. Это еще дольше и затруднительнее.

Но то, о чем я пишу в своей книге, относится не к отдельной эпохе и ее людям, а к органической природе всех людей артистического склада, всех национальностей и всех эпох.

Частое повторение одних и тех же мыслей, которые считаю важными, допускается умышленно.

Для простят мне читатели эту назойливость.

7

В заключение считаю своим приятным долгом поблагодарить тех лиц, которые в той или другой мере помогли мне в работе над этой книгой своими советами, указаниями, материалами и пр.

В книге «Моя жизнь в искусстве» я говорил о той роли, какую сыграли в моей артистической жизни мои первые учителя: Г.Н. и А. Ф. Федотовы, Н. М. Медведева, Ф. П. Комиссаржевский, впервые научившие меня подходить к искусству, а также и мои товарищи по МХТ во главе с Вл. Ив. Немировичем-Данченко, в общей работе научившие меня очень многому и чрезвычайно важному. Я всегда, и особенно теперь, при выпуске этой книги, думал и думаю о них с сердечной признательностью.

Переходя к тем лицам, которые помогали мне в проведении в жизнь так называемой «системы», в создании и выпуске этой книги, я прежде всего обращаюсь к моим неизменным спутникам и верным помощникам в моей сценической деятельности. С ними я начинал свою артистическую работу в ранней молодости, с ними я продолжаю служить своему делу и теперь, в старости. Я говорю о заслуженной артистка Республики З. С. Соколовой и заслуженном артисте Республики В. С. Алексееве, которые помогали мне проводить в жизнь так называемую «систему».

С большой благодарностью и любовью я храню память о моем покойном друге Л. А. Сулержицком. Он первый признал мои начальные опыты по «системе», он помогал мне разрабатывать ее на первых порах и проводить в жизнь, он ободрял меня в минуты сомнения и упадка энергии.

Большую помощь оказал мне при проведении в жизнь «системы» и при создании этой книги режиссер и преподаватель Оперного театра моего имени Н. В. Демидов. Он давал мне ценные указания, материалы, примеры: он высказывал мне свои суждения о книге и вскрывал допущенные мною ошибки. За эту помощь мне приятно теперь высказать ему свою искреннюю благодарность.

Сердечно благодарен за помощь по проведению «системы» в жизнь, за указания и критику при просмотре рукописи этой книги заслуженному артисту Республики, артисту МХТ М. Н. Кедрову.

Приношу также мою искреннюю признательность заслуженному артисту Республики, артисту МХТ Н. А. Подгорному, который давал мне указания при проверке рукописи книги.

Выражаю самую глубокую благодарность Е. Н. Семяновской, взявшей на себя большой труд по редактированию этой книги и выполнившей свою важную работу с превосходным знанием дела и талантом.

К. Станиславский

Вступление

… февраля 19.. г. в N-ском городе, где я служил, меня с товарищем, тоже стенографом, пригласили для записи публичной лекции знаменитого артиста, режиссера и преподавателя Аркадия Николаевича Торцова. Эта лекция определила мою дальнейшую судьбу: во мне зародилось непреодолимое влечение к

Работа актера над собой по станиславскому

Работа актера над собой

Лев Толстой, как известно, сознавал свое присутствие в мире с ранних младенческих месяцев. Помнил, как невыносимо тесно было ему в свивальниках, как хотелось выпростать руки и крикнуть людям, связавшим его, что делать этого не нужно. «Это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы; она никому не мешает, и меня мучают».

Нет никакого сомнения, что младенец кричит голосом старика Толстого. Но тут ведь и важен не столько факт соответствия «противоречивого» впечатления и реальной душевной жизни, сколько факт преображающего сознания художника. В глубинах эмоциональной памяти писатель обнаруживает первообраз судьбы. Он обнаруживает «сверхзадачу» будущей жизни и даже ее «сквозное действие», как мог бы, вероятно, прокомментировать воспоминания Л. Н. Толстого его младший современник, Константин Сергеевич Станиславский.

В художественной исповеди Станиславского, на первых же страницах книги «Моя жизнь в искусстве», мы можем прочитать воспоминание о его собственных «свивальниках», об одном из самых сильных детских впечатлений, сохранившихся в памяти создателя системы. Станиславский вспоминает какой-то утренник, домашний спектакль, когда трех- или четырехгодовалого Костю Алексеева, обряженного в шубу, накрытого меховой шапкой, поставили посреди сцены. Малыш должен был изображать зиму. Борода и усы постоянно всползали кверху, а вся игра оставила по себе острую пожизненную память: «Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь его на подмостках».

«Бессмысленное бездействие» на сцене — один из тех «детских вопросов», которые Станиславский задал сначала самому себе, потом современному, а затем и будущему театру. Сокровенная цель системы, ее глубоко личный источник избавиться от «противоречивого» ощущения, обрести счастье органического творчества, разрешить вековечный «парадокс об актере», сформулированный еще Дидро. Во второй части книги «Работа актера над собой», в «Заключительных беседах», Станиславский напишет: «Мы родились с этой способностью к творчеству, с этой „системой“ внутри себя. Творчество — наша естественная потребность и, казалось бы, иначе, как правильно, по „системе“, мы не должны бы были уметь творить. Но, к удивлению, приходя на сцену, мы теряем то, что дано природой, и вместо творчества начинаем ломаться, притворяться, наигрывать и представлять». Среди причин, которые толкают актера на путь ремесла, ломанья и наигрыша, Станиславский называет «условность и неправду, которые скрыты в театральном представлении, в архитектуре театра, в навязывании нам чужих слов и действий поэта, мизансценах режиссера, декорациях и костюмах художника». В сущности, он перечисляет атрибуты, свойственные театру как таковому. Все они, оказывается, способны вызвать театральную ложь, искривить и «вывихнуть» искусство артиста. Тема «черной дыры портала», ужас перед этой «пастью», к которой тянется слабая актерская душа, пронизывают насквозь книгу «Моя жизнь в искусстве» и все труды по системе. Индивидуальное переживание артиста Станиславского было осмыслено и развернуто им в качестве коренного противоречия актерской профессии. Навязанное или предложенное другим и чужим (будь то поэт, драматург, режиссер или художник) должно быть не только освоено, но и присвоено артистом. Только в этом случае Станиславский полагал возможным говорить об искусстве актера как о полноценном творчестве, только в этом случае для него существовало оправдание театра. «Насилие и навязывание чужого не исчезнет до тех пор, пока сам артист не превратит навязанное в свое собственное. Этому процессу и помогает „система“. Ее магическое „если б“, предлагаемые обстоятельства, вымыслы, манки делают чужое своим. „Система“ умеет заставлять верить несуществующему. А где правда и вера, там и подлинное, продуктивное, целесообразное действие, там и переживание, и подсознание, и творчество, и искусство».

Вступая в пору артистической зрелости, будучи на вершине своей актерской славы, Станиславский летом 1906 года вновь пережил «детский страх» и неловкость за свое искусство. Это был особого рода духовный творческий кризис, знакомый многим великим художникам. Искусство театра перестало дарить ему радость творчества. Ремесло, повторы, штампы убили когда-то свежие и острые чувства, вложенные им в любимейшую роль доктора Штокмана. Вместо искусства началось ремесло, вместо органического творчества механическое, по наезженной колее, по собственному трафарету, не требующему никаких сердечных живых затрат. Система началась тогда, когда изуродованная актерская душа взбунтовалась. «Как уберечь роль от перерождения, от духовного омертвения, от самодержавия актерской набитой привычки и внешней приученности?» — задает Станиславский самому себе вопрос. Отвечая на него, он выдвигает идею «актерского туалета», то есть подготовки к «творческому самочувствию» артиста, враждебному «актерскому самочувствию», виду кликушества и истерии. Возникает идея профессионального труда, способного возвращать актеру утраченную радость творчества и вдохновенной игры, в которой согласуются ум и чувство, душа и тело. Станиславский задумывает «Настольную книгу драматического артиста», в которой он собирается показать актеру сознательные пути к овладению инструментом своей души и тела. Он убежден, что артист может и должен контролировать процесс органического сотворения живого человеческого образа. Работа актера над собой и над ролью есть прежде всего профессиональный труд, составные части которого нужно было впервые обнаружить и назвать. «Парадокс об актере» он перевел в профессиональную плоскость: если «раздвоение» творящей природы артиста является неустранимым, то следует использовать его во благо артиста. Пусть тайна останется тайной, бессознательное-бессознательным, интуитивное интуитивным, но пусть осветятся пути, ведущие к творческому самочувствию, к тем секундам «актерского рая», ради которых живет подлинный артист.

Система Станиславского оказывается прежде всего всесторонне продуманной, исторически обоснованной, экспериментально проверенной апологией актерской профессии. Станиславский создавал систему не в безвоздушном пространстве, у него было множество настойчивых и глубоких оппонентов. И если воспринимать систему в культурном контексте породившей ее эпохи, то можно сказать, что искусство театра здесь изучено и представлено с особой точки зрения. Мейерхольда, а вслед за ним многие иные художники воспринимали и строили теорию театра с позиций режиссерской профессии (отсюда понимание искусства актера как творчества пластических форм в пространстве сцены) Брехт обосновал театр нового века прежде всего с позиции драматурга и этому подчинил все остальные элементы сцены, в том числе и искусство актера, — так возникло учение об «эпическом театре». Станиславский, отдавая должное всем остальным началам театрального искусства, стремился изучить, познать, а затем и выразить в слове (передать будущему) внутренние основы и законы актерской профессии. С точки зрения артиста в этом, и только в этом находят объяснение цельность системы, ее противоречия и открытый характер направленный на исследование все новых и новых сознательных путей к тайникам бессознательного, к тем истокам из которых питается артист-художник в отличии от ремесленника.

Выбор и распознавание «сознательных путей» — это путь обучения и воспитания артиста, основа принципиально новой школы актеров драматической сцены. «Отвращение к дилетантизму» — одно из глубоких чувств, пожизненно владевших Станиславский- Это чувство во многом и подвигало его к созданию актерской «таблицы умножения», профессиональной азбуки, без которой никогда не обходились ни живописцы, ни певцы, ни музыканты (которым Станиславский особенно завидовал). Душу и тело творящего артиста он попытался представить в основных слагающих «элементах», вроде «периодической таблицы» Менделеева. Целый ряд «клеток» остался незаполненным, открыт для будущих практиков сцены. Сам Станиславский не один раз будет переосмысливать и переоценивать удельный вес и значение того или иного «элемента», определять «мотор» или «душу» системы, ее верховное движущее начало. Создатель системы и она сама проделают длинный ряд больших и малых эволюции. Система окажется движущимся явлением, обновляющимся, хотя ученики и распространители не раз будут предлагать ее как застывший набор «правил» и раз навсегда готовых ответов на все случаи театральной жизни. Система в течение многих лет никак не могла оформиться литературно; Станиславский погибал под тяжестью тысяч страниц, которые скопились в его архиве к началу 30-х годов, когда он стал сводить воедино все свои наблюдения. Он успел прочитать верстку первого тома, вторая часть — «Работа над собой в творческом процессе воплощения» — собрана была исследователями из материалов, подготовленных Станиславским. Остальные книги, планируемые автором, остались ненаписанными. Из этого ясно, что никакой развернутой, отточенной и продуманной во всех деталях «системы Станиславского» в литературном варианте нет. Мы располагаем «Моей жизнью в искусстве», своего рода введением в систему, имеем первую часть книги «Работа актера над собой», все остальные, притом важнейшие разделы системы реконструируются исследователями по материалам архива, монтируются ими в том духе и плане, который был оставлен Станиславским и неоднократно излагался им.

Работа актёра над собой (Станиславский)/Часть 1/II. Сценическое искусство и сценическое ремесло

| ← I. Дилетантизм | Работа актёра над собой — Часть 1, II. Сценическое искусство и сценическое ремесло автор Константин Сергеевич Станиславский | III. Действие. «Если бы». «Предлагаемые обстоятельства» → |

Сегодня мы собрались, чтобы выслушать замечания Торцова о нашей игре на показном спектакле. Аркадий Николаевич говорил:

— В искусстве прежде всего надо уметь видеть и понимать прекрасное. Поэтому, в первую очередь, вспомним и отметим положительные моменты показа. Таких моментов было только два: первый, когда Малолеткова скатилась с лестницы с отчаянным криком «Спасите!», а второй был у Названова, в сцене «Крови, Яго, крови!» В обоих случаях, как вы, игравшие, так и мы, смотревшие, всем существом отдались тому, что происходило на подмостках, замерли и зажили одним, общим для всех волнением. Эти удачные моменты, взятые отдельно от целого, можно признать искусством переживания, которое культивируется в нашем театре и изучается здесь, в его школе.

— Что же это за искусство переживания? — заинтересовался я.

— Вы его познали на собственном опыте. Вот и расскажите нам, как эти моменты подлинно творческого состояния ощущались вами.

— Ничего не знаю и не помню, — говорил я, одурманенный похвалой Торцова. — Знаю только, что это были незабываемые мгновения, что только так я хочу играть и что такому искусству я готов отдать всего себя…

Пришлось замолчать, иначе брызнули бы слёзы.

— Как?! Вы не помните своего внутреннего метания в поисках чего-то страшного? Вы не помните, что ваши руки, глаза и всё ваше существо готовились куда-то ринуться и что-то схватить? Вы не помните, как вы кусали губы и едва сдерживали слёзы? — допытывался Аркадий Николаевич.

— Вот теперь, когда мне рассказали о том, что было, я как будто начинаю вспоминать свои ощущения, — признался я.

— А без меня вы не смогли бы этого понять?

— Значит, вы действовали подсознательно?

— Не знаю, может быть. А это хорошо или плохо?

— Очень хорошо, если подсознание повело вас по верному пути, и плохо, если оно ошиблось. Но на показном спектакле оно вас не подвело, и то, что вы нам дали в эти несколько удачных минут, было превосходно, лучше всего, что только можно пожелать.

— Правда? — переспросил я, задыхаясь от счастья.

— Да! Потому что лучше всего, когда актёр весь захвачен пьесой. Тогда он, помимо воли, живёт жизнью роли, не замечая, как чувствует, не думая о том, что делает, и всё выходит само собой, подсознательно. Но, к сожалению, таким творчеством мы не всегда умеем управлять.

— Получается, знаете ли, безвыходное положение: нужно творить вдохновенно, но это умеет делать только подсознание, а мы, изволите ли видеть, не владеем им. Извините, пожалуйста, где же выход? — недоумевал и чуть иронизировал Говорков.

— К счастью, выход есть! — прервал его Аркадий Николаевич. — Он заключается не в прямом, а в косвенном воздействии сознания на подсознание. Дело в том, что в человеческой душе существуют некоторые стороны, которые подчиняются сознанию и воле. Эти-то стороны способны воздействовать на наши непроизвольные психические процессы. Правда, это требует довольно сложной творческой работы, которая только отчасти протекает под контролем и под непосредственным воздействием сознания. В значительной части эта работа является подсознательной и непроизвольной. Она по силам лишь одной — самой искусной, самой гениальной, самой тончайшей недосягаемой, чудодейственной художнице — нашей органической природе. С ней не сравнится никакая самая изощрённая актёрская техника. Ей и книги в руки! Такой взгляд и отношения к нашей артистической природе очень типичны для искусства переживания, — говорил с жаром Торцов.

— А если природа закапризничает? — спросил кто-то.

— Надо уметь возбуждать и направлять её. Для этого существуют особые приёмы психотехники, которые вам предстоит изучить. Их назначение в том, чтоб сознательными, косвенными путями будить и вовлекать в творчество подсознание. Недаром же одной из главных основ нашего искусства переживания является принцип: «Подсознательное творчество природы через сознательную психотехнику артиста». (Подсознательное — через сознательное, непроизвольное — через произвольное). Предоставим же всё подсознательное волшебнице природе, а сами обратимся к тому, что нам доступно, — к сознательным подходам к творчеству и к сознательным приёмам психотехники. Они прежде всего учат нас, что когда в работу вступает подсознание, надо уметь не мешать ему.

— Как странно, что подсознание нуждается в сознании! — удивился я.

— Мне это представляется нормальным, — говорил Аркадий Николаевич. — Электричество, ветер, вода и другие непроизвольные силы природы требуют знающего и умного инженера для подчинения их человеку. Наша подсознательная творческая сила тоже не может обойтись без своего рода инженера — без сознательной психотехники. Только тогда, когда артист поймёт и почувствует, что его внутренняя и внешняя жизнь на сцене, в окружающих условиях протекает естественно и нормально, до предела натуральности, по всем законам человеческой природы, глубокие тайники подсознания осторожно вскроются, и из них выйдут не всегда понятные нам чувствования. Они на короткое или на более продолжительное время овладеют нами и поведут туда, куда им повелит что-то внутри. Не ведая этой правящей силы и не умея изучать её, мы, на нашем актёрском языке, именуем её просто «природой».

Но стоит нарушить нашу правильную органическую жизнь — перестать верно творить на сцене, — и тотчас же щепетильное подсознание пугается насилия и снова прячется в свои глубокие тайники. Чтоб этого не произошло, прежде всего, надо творить верно. Таким образом, реализм и даже натурализм внутренней жизни артиста необходим ему для возбуждения работы подсознания и порывов вдохновения.

— Значит в нашем искусстве нужно беспрерывное подсознательное творчество, — вывел я заключение.

— Всегда творить подсознательно и вдохновенно нельзя, — заметил Аркадий Николаевич, — таких гениев не существует. Поэтому наше искусство предписывает нам лишь подготовлять почву для такого подлинного, подсознательного творчества.

— Как же это делается?

— Прежде всего, надо творить сознательно и верно. Это создаст наилучшую почву для зарождения подсознании и вдохновения.

— Почему же? — не понимал я.

— Потому что сознательное и верное рождает правду, а правда вызывает веру, а если природа поверит тому, что происходит в человеке, она сама примется за дело. Вслед за ней вступит подсознание и может явиться само вдохновение.

— Что значит «верно» играть роль? — допытывался я.

— Это значит: в условиях жизни роли и в полной аналогии с ней правильно, логично, последовательно, по-человечески мыслить, хотеть, стремиться, действовать, стоя на подмостках сцены. Лишь только артист добьётся этого, он приблизится к роли и начнёт одинаково с нею чувствовать. На нашем языке это называется: переживать роль. Этот процесс и слово, его определяющее, получают в нашем искусстве совершенно исключительное, первенствующее значение. Переживание помогает артисту выполнять основную цель сценического искусства, которая заключается в создании «жизни человеческого духа» роли и в передаче этой жизни на сцене в художественной форме. Как видите, наша главная задача не только в том, чтоб изображать жизнь роли в её внешнем проявлении, но главным образом а том, чтобы создавать на сцене внутреннюю жизнь изображаемого лица и всей пьесы, приспособляя к этой чужой жизни свои собственные человеческие чувства, отдавая ей все органические элементы собственной души.

Запомните однажды и навсегда, что этой главной, основной целью нашего искусства вы должны руководиться во все моменты творчества и вашей жизни на сцене. Вот почему мы прежде всего думаем о внутренней стороне роли, то есть о её психической жизни, создающейся с помощью внутреннего процесса переживания. Он является главным моментом творчества и первой заботой артиста. Надо переживать роль, то есть испытывать аналогичные с ней чувства, каждый раз и при каждом её повторении.

«Каждый великий актёр должен чувствовать и действительно чувствует то, что он изображает, — говорит старик Томмазо Сальвини, лучший представитель этого направления. — Я нахожу даже, что он не только обязан испытывать это волнение раз или два, пока он изучает свою роль, но в большей или меньшей степени при каждом исполнении её в первый или в тысячный раз…» — прочёл Аркадий Николаевич по подброшенной ему Иваном Платоновичем статье Томмазо Сальвини (его ответ Коклену). — Так же понимает искусство актёра и наш театр.

Под влиянием долгих споров с Пашей Шустовым, я при первом удобном случае сказал Аркадию Николаевичу:

— Не понимаю, как можно научить человека правильно переживать и чувствовать, если ему самому не «чувствуется» и не «переживается»!

— Как вы полагаете: можно научить себя или другого заинтересоваться ролью и тем, что в ней существенно? — спросил меня Аркадий Николаевич.

— Допустим, что да, хотя это и не легко, — ответил я.

— Можно намечать в ней интересные и важные цели, искать правильный подход к ней, возбуждать в себе верные стремления, выполнять соответствующие действия?

— Можно, — согласился я опять.

— Попробуйте-ка проделать, но только непременно искренне, добросовестно и до конца, такую работу: оставаясь при этом холодным, безучастным. Вам это не удастся. Вы непременно заволнуетесь и начнёте чувствовать себя в положении действующего лица пьесы, переживать свои, но аналогичные с ним чувствования. Проработайте таким образом всю роль, и тогда окажется, что каждый момент вашей жизни на сцене будет вызывать соответствующее переживание. Непрерывный ряд таких моментов создаст сплошную линию переживания роли, «жизнь её человеческого духа». Вот именно такое, вполне сознательное состояние артиста на сцене, в атмосфере подлинной внутренней правды, лучше всего возбуждает чувство и является наиболее благотворной почвой для краткого или для более продолжительного оживления работы подсознания и для порывов вдохновения.

— Из всего сказанного я понял, что изучение нашего искусства сводится к освоению психотехники переживания. Переживание же помогает нам выполнить огненную цель творчества — создание «жизни человеческого духа» роли, — пытался сделать вывод Шустов.

— Цель нашего искусства — не только создание «жизни человеческого духа» роли, но также и внешняя передача её в художественной форме, — поправил Шустова Торцов, — Поэтому актёр должен не только внутренне переживать роль, но и внешне воплощать пережитое. При этом заметьте, что зависимость внешней передачи от внутреннего переживания особенно сильна именно в нашем направлении искусства. Для того чтобы отражать тончайшую и часто подсознательную жизнь, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом. Голос и тело должны с огромной чуткостью и непосредственностью, мгновенно и точно передавать тончайшие, почти неуловимые внутренние чувствования. Вот почему артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других направлениях искусства, позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем, телесном аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства, — его внешнюю форму воплощения. На эту работу оказывает большое влияние подсознание. И в области воплощения с подсознанием не сравнится самая искусная актёрская техника, хотя последняя самонадеянно и претендует на превосходство. Я намекнул вам на последних двух уроках, в самых общих чертах, в чём заключается наше искусство переживания, — закончил Аркадий Николаевич.

— Мы верим и крепко знаем по опыту, что только такое сценическое искусство, насыщенное живыми, органическими переживаниями человека-артиста, может художественно передать все неуловимые оттенки и всю глубину внутренней жизни роли. Только такое искусство может полностью захватить зрителя, заставить его не просто понять, но главным образом, пережить всё совершающееся на сцене, обогатить его внутренний опыт, оставить в нём не стирающиеся от времени следы. Но, кроме того — и это тоже чрезвычайно важно — главные основы творчества и законы органической природы, на которых зиждется наше искусство, ограждают артистов от вывиха. Кто знает, с какими режиссёрами и в каких театрах нам предстоит работать. Далеко не везде и не все руководятся при творчестве требованиями самой природы. В большинстве случаев последние грубо насилуются, а это всегда толкает артиста на вывихи. Если вы будете твердо знать границы подлинного искусства и органические законы творческой природы, то вы не заблудитесь и будете разбираться в своих ошибках, будете иметь возможность исправлять их. Без крепких же основ, которые может дать вам искусство переживания, руководящееся законами артистической природы, вы заблудитесь, запутаетесь и потеряете критерии. Вот почему я считаю обязательным для всех без исключения артистов всех направлений изучение основ нашего искусства переживания. С этого каждый артист должен начинать школьную работу.

— Да, да, это как раз то, к чему я всей душой стремлюсь! — воскликнул я, окрылённый. — И как я рад, что мне удалось, хоть частично, выполнить на показном спектакле главную цель нашего искусства переживания.

— Не увлекайтесь преждевременно, — охладил мой пыл Торцов. — Иначе вам придётся испытать впоследствии горчайшее разочарование. Не смешивайте подлинное искусство переживания с тем, что было показано вами во всей сцене на показном спектакле.

— А что же мною было показано? — вопрошал я, точно преступник перед приговором.

— Я уже говорил, что во всей сыгранной вами большой сцене было лишь несколько счастливых минут подлинного переживания, сроднившего вас с нашим искусством. Я воспользовался ими, чтоб иллюстрировать на примере как вам, так и другим ученикам основы нашего направления искусства, о которых мы говорим теперь. Что же касается всей сцены Отелло и Яго, то её никак нельзя признать искусством переживания.

— А чем же её можно признать?

— Так называемой «игрой нутром», — определил Аркадий Николаевич.

— Это что же такое? — спросил я, теряя под собой почву.

— При таком исполнении, — продолжал Торцов, — отдельные моменты вдруг, неожиданно поднимаются на большую художественную высоту и потрясают зрителей. В эти минуты артист переживает или творит по вдохновению, в порядке импровизации. Но чувствуете ли вы себя способным и достаточно сильным духовно и физически, чтобы сыграть все пять огромных актов «Отелло» с тем же подъёмом, с каким вы случайно сыграли на показном спектакле одну коротенькую сценку — «Крови, Яго, крови»?

— А я так наверное знаю, что такая задача непосильна даже артисту с исключительным темпераментом и к тому же с огромной физической силой! — ответил за меня Аркадий Николаевич. — Нужна ещё, в помощь природе, хорошо разработанная психотехника. Но у вас ещё всего этого нет, точно так же, как и у артистов нутра, которые не признают техники.

Они, как и вы, полагаются на одно вдохновение. Если же последнее не приходит, то им и вам нечем заполнить пробелы в игре, пустые, не пережитые места роли. Отсюда — долгие периоды нервного упадка при исполнении роли, полное художественное бессилие и наивный дилетантский наигрыш. В эти моменты ваше исполнение роли, как у всякого актёра нутра, становилось безжизненным, ходульным и вымученным. Так, ковыляя, моменты подъёма чередовались с наигрышем. Вот какое сценическое исполнение называется на нашем актёрском языке игрой нутра.

Критика моих недостатков Аркадием Николаевичем произвела на меня сильное впечатление. Она не только огорчила, но и испугала. Я впал в прострацию и не слушал того, что говорил дальше Торцов.

Опять мы выслушивали замечания Аркадия Николаевича о нашей игре на показном спектакле. Войдя в класс, он обратился к Паше Шустову:

— Вы тоже дали нам на показе несколько интересных моментов подлинного искусства, но только не искусства переживания, а, как это ни странно, искусства представления.

— Представления?! — очень удивился Шустов.

— Что же это за искусство? — спрашивали ученики.

— Это второе направление искусства, а в чём оно заключается, пусть объяснит вам тот, кто его показал в нескольких удачных моментах на спектакле.

— Шустов! Вспомните, как создавалась у вас роль Яго, — предложил Торцов Паше.

— Зная кое-что от дяди о технике нашего искусства, я подошёл прямо к внутреннему содержанию роли и долго разбирался в нём, — точно оправдывался Шустов.

— Дядя помогал? — осведомился Аркадий Николаевич.

— Немного. Дома, как мне казалось, я достиг подлинного переживания. Иногда и на репетициях я чувствовал отдельные места роли. Поэтому мне непонятно, причём тут искусство представления, — продолжал оправдываться Паша.

— В этом искусстве тоже переживают свою роль, один или несколько раз — дома или на репетициях. Наличие самого главного процесса — переживания — и позволяет считать второе направление подлинным искусством.

— Как же в этом направлении переживают роль? Так же, как и в нашем? — спросил я.

— Совершенно так же, но цель там — иная. Можно переживать роль каждый раз, как у нас, в нашем искусстве. Но можно пережить роль только однажды или несколько раз, для того чтобы заметить внешнюю форму естественного проявления чувства, а заметив её, научиться повторять эту форму механически с помощью приученных мышц. Это представление роли. Таким образом, в этом направлении искусства процесс переживания не является главным моментом творчества, а лишь одним из подготовительных этапов для дальнейшей артистической работы. Эта работа заключается в искании внешней художественной формы сценического создания, наглядно объясняющей его внутреннее содержание. При таких поисках артист прежде всего обращается к себе самому и стремится подлинно почувствовать — пережить жизнь изображаемого им лица. Но, повторяю, он позволяет себе делать это не на спектакле, не во время самого публичного творчества, а лишь у себя дома или на репетиции.

— Но Шустов позволил себе это сделать на самом показном спектакле! Значит, это было искусство переживания, — заступился я.

Кто-то поддержал меня, говоря, что у Паши среди неверно сыгранной роли было вкраплено несколько моментов подлинного переживания, достойных нашего искусства.

— Нет, — протестовал Аркадий Николаевич. — В нашем искусстве переживания каждый момент исполнения роли каждый раз должен быть заново пережит и заново воплощен. В нашем искусстве многое делается в порядке импровизации на одну и ту же тему, прочно зафиксированную. Такое творчество даёт свежесть и непосредственность исполнению. Это сказалось в нескольких удачных моментах игры Названова. Но у Шустова этой свежести и импровизации в чувствовании роли я не заметил. Напротив, он восхитил меня в нескольких местах чёткостью, артистичностью. Но… во всей его игре чувствовался холодок, и это заставило меня заподозрить, что у него уже есть раз и навсегда установленные формы игры, не дающие места импровизации и лишающие игру свежести и непосредственности. Тем не менее я чувствовал всё время, что оригинал, с которого искусно повторялись копии, был хорош, верен, что он говорил о подлинной живой «жизни человеческого духа» роли. Этот отзвук когда-то бывшего процесса переживания сделал в отдельных моментах игру, представление, подлинным искусством.

— Откуда же у меня, у родного племянника Шустова, искусство представления?!

— Давайте разбираться, и для этого рассказывайте дальше, как вы работали над Яго, — предложил Торцов Шустову.

— Чтоб проверить, как у меня внешне передаётся переживание, я обратился к помощи зеркала, — вспоминал Паша.

— Это опасно, но вместе с тем и типично для искусства представления. Имейте в виду, что зеркалом надо пользоваться осторожно. Оно приучает артиста смотреть не внутрь себя, а вне себя.

— Тем не менее, зеркало помогло увидеть и понять, как у меня внешне передаются чувствования, — оправдывался Паша.

— Ваши собственные чувствования или же подделанные чувствования роли?

— Мои собственные, но пригодные для Яго.

— Таким образом, при работе с зеркалом вас интересовала не столько самая внешность и манеры, а главным образом то, как у вас физически отражались переживаемые внутри чувствования, «жизнь человеческого духа» роли? — допытывался Аркадий Николаевич.

— Это тоже типично для искусства представления. И именно потому, что оно искусство, ему нужна сценическая форма, перевоплощая не только внешность роли, но главным образом внутреннюю линию её — «жизнь человеческого духа».

— Помню, что в некоторых местах я был доволен собой, когда увидел правильное отражение того, что чувствовал, — продолжал вспоминать Паша.

— Что же, вы зафиксировали однажды и навсегда эти приёмы выражения чувства?

— Они сами зафиксировались от частого повторения.

— В конце концов, у вас выработалась опредёленная внешняя форма сценической интерпретации для удачных мест роли, и вы хорошо овладели техникой воплощения их?

— И вы пользовались этой формой каждый раз, при каждом повторении творчества дома и на репетициях? — экзаменовал Торцов.

— Должно быть, по привычке, — признал Паша.

— Теперь скажите ещё: появлялась ли эта раз установленная форма сама собой, каждый раз от внутреннего переживания, или же она, однажды родившись, навсегда застывши, повторялась механически, без всякого участии чувства?

— Мне казалось, что я переживал каждый раз.

— Нет, на показном спектакле это не доходило до зрителей. В искусстве представления делают то же, что делали и вы: стараются вызвать и подметить в себе самом типичные человеческие черты, передающие внутреннюю жизнь роли. Создав для каждой из них, однажды и навсегда, наилучшую форму, артист учится естественно воплощать её механически, без всякого участия своего чувства и момент своего публичного выступления. Это достигается с помощью приученных мышц тела, с помощью голоса, интонации, всей виртуозной техники и приёмов всего искусства, с помощью бесконечных повторений. Мускульная память у таких артистов от искусства представления развита до крайности. Привыкнув к механическому воспроизведению роли, артист повторяет свою работу без затраты нервных и душевных сил. Последняя считается не только ненужной, но даже и вредной при публичном творчестве, так всякое волнение нарушает самообладание артиста и изменяет рисунок и форму, раз навсегда зафиксированные. Неясность же в форме и неуверенность её передачи вредят впечатлению. Всё это в той или иной мере относится к отмечаемым местам вашего исполнения Яго. Теперь вспомните, что происходило при дальнейшей вашей работе.

— Другие места роли и самый образ Яго не удовлетворяли меня. В этом я убедился также с помощью зеркала, — вспоминал Шустов. — Ища в своей памяти подходящую модель, я вспомнил об одном знакомом, не имеющем отношения к моей роли, но, как мне казалось хорошо олицетворяющем хитрость, злость и коварство.

— И вы стали коситься на него, приспособлять себя к нему?

— Что же вы делали с вашими воспоминаниями?

— По правде говоря, я просто копировал внешние манеры знакомого, — признался Паша. — Я мысленно видел его рядом с собой. Он ходил, стоял, сидел, а я косился на него и повторял всё, что он делал.

— Это была большая ошибка! В этот момент вы изменили искусству представления и перешли на простое передразнивание, на копировку, на имитацию, которые не имеют никакого отношения к творчеству.

— А что же я должен был делать, чтобы привить к Яго случайно, извне взятый образ?

— Вы должны были бы пропустить через себя новый материал, оживить его соответствующими вымыслами воображения, как это делается в нашем направлении искусства переживания.

После того как оживший материал привился бы вам и образ роли был бы мысленно создан, вы должны были бы приступить к новой работе, о которой образно говорил один из лучших представителей искусства представления — знаменитый французский артист Коклен-старший. Актёр создаёт себе модель в своём воображении, потом, «подобно живописцу, он схватывает каждую её черту и переносит её не на холст, а на самого себя…» — читал Аркадий Николаевич по брошюре Коклена, подброшенной ему Иваном Платоновичем. — «Он видит на Тартюфе какой-нибудь костюм и надевает его на себя, видит его поступь и подражает ей, замечает физиономию и заимствует её. Он приспособляет к этому своё собственное лицо, — так сказать, выкраивает, режет и сшивает собственную кожу, пока критик, таящийся в его первом „я“, не почувствует себя удовлетворённым и не найдёт положительного сходства с Тартюфом. Но это ещё не всё; это было бы только внешнее сходство, подобие изображаемого лица, но не самый тип. Надо ещё, чтоб актёр заставил Тартюфа говорить тем голосом, какой ему слышится у Тартюфа, а чтоб определить весь ход роли, надо заставить его двигаться, ходить, жестикулировать, слушать, думать, как Тартюф, вложить в него душу Тартюфа. Тогда только портрет готов; его можно поставить в раму, то есть на сцену, и зритель скажет: „Вот Тартюф“… или же актёр плохо работал».

— Но ведь это же ужасно трудно и сложно! — волновался я.

— Да. Сам Коклен признаёт это. Он говорит: «Актёр не живёт, а играет. Он остаётся холоден к предмету своей игры, но искусство его должно быть совершенно». И действительно, — добавил Торцов, — искусство представления требует совершенства для того, чтобы оставаться искусством.

— Так не проще ли довериться природе, естественному творчеству и подлинному переживанию? — допытывался я.

— На это Коклен самоуверенно заявляет: «Искусство — не реальная жизнь и даже не её отражение. Искусство — само творец. Оно создаёт свою собственную жизнь, вне времени и пространства, прекрасную своей отвлечённостью». Конечно, мы не можем согласиться с таким самонадеянным вызовом единственной, совершенной и недосягаемой художнице — творческой природе.

— Неужели же они в самом деле верят, что их техника сильнее самой природы? Какое заблуждение! — не мог я успокоиться.

— Они верят в то, что создают на сцене свою, лучшую жизнь. Не ту реальную, человеческую, какую мы знаем в действительности, а иную — исправленную для сцены. Вот почему артисты представления переживают всякую роль правильно, по-человечески лишь вначале, в подготовительном периоде работы, но в самый момент творчества, на сцене, они переходят на условное переживание. При этом для оправдания его они приводят такие доводы: театр и его представления условны, а сцена слишком бедна средствами, чтоб дать иллюзию настоящей жизни; поэтому театр не только не должен избегать условностей, но должен их любить. Такое творчество красиво, но не глубоко, оно более эффектно, чем сильно; в нем форма интереснее содержания; оно больше действует на слух и зрение, чем на душу, и потому оно скорее восхищает, чем потрясает. Правда, и в этом искусстве можно добиться больших впечатлений. Они захватывают, пока их воспринимаешь, о них хранишь красивые воспоминания, но это не те впечатления, которые греют душу и глубоко западают в неё. Воздействие такого искусства остро, но непродолжительно. Ему больше удивляешься, чем веришь.

Поэтому не всё ему доступно. То, что должно поражать неожиданностью и сценической красотой, или то, что требует картинного пафоса, — в средствах этого искусства. Но для выражения глубоких страстей его средства или слишком пышны, или слишком поверхностны. Тонкость и глубина человеческого чувства не поддаются техническим приёмам. Они нуждаются в непосредственной помощи самой природы в момент естественного переживания и его воплощения. Тем не менее, представление роли, подсказанное процессом подлинного переживания, следует признать творчеством, искусством.

Сегодня на уроке Говорков с большим подъёмом уверял, что он — актёр искусства представления, что основы этого направления близки его душе, что именно их просит его артистическое чувство, им он поклоняется; что именно так, а не иначе он понимает творчество. Аркадий Николаевич усомнился в правильности его уверения и напомнил, что в искусстве представления необходимо переживание, между тем он не убеждён, что Говорков умеет владеть этим процессом не только при работе на сцене, но даже и дома. Однако спорщик уверял, что он всегда сильно чувствует и переживает то, что делает на подмостках.

— Каждый человек в каждую минуту своей жизни что-нибудь чувствует, переживает, — говорил Аркадий Николаевич. — Если б он ничего не чувствовал, то был бы мертвецом. Ведь только мёртвые ничего не ощущают. Важно, что вы переживаете на сцене — собственные чувства, аналогичные с жизнью роли, или что-то другое, к ней не относящееся? Очень часто даже самые опытные актёры вырабатывают дома и выносят на сцену совсем не то, что важно и существенно для роли и искусства. То же случалось и со всеми вами. Одни показывали нам на спектакле свои голос, эффектную интонацию, технику игры; другие увеселяли смотревших оживлённым беганием, балетными прыжками, отчаянным наигрышем, прельщали красивыми жестами и позами; словом, принесли на сцену то, что не нужно для изображаемых ими лиц.

И вы, Говорков, подошли к своей роли не от внутреннего содержания, не от переживания его и не от представления, а совсем от другого, и думаете, что вы создали что-то в искусстве. Но там, где нет ощущения своего живого чувства, аналогичного с изображаемым лицом, там не может быть речи о подлинном творчестве. Поэтому не обманывайте себя, а лучше постарайтесь глубже вникнуть и понять, где начинается и кончается подлинное искусство. Тогда вы убедитесь, что ваша игра не имеет отношения к нему.

— А чем же она является?

— Ремеслом. Правда, не плохим, с довольно прилично выработанными приёмами доклада роли и её условной иллюстрации.

Пропускаю длинный спор, в который вступил Говорков, и перехожу прямо к объяснению Торцова о границах, отделяющих подлинное искусство от ремесла.

— Нет подлинного искусства без переживания. Поэтому оно начинается там, где чувство входит в свои права.

— А ремесло? — спрашивает Говорков.

— Оно, в свою очередь, начинается там, где прекращается творческое переживание или художественное представление результатов его. В то время как в искусстве переживания и в искусстве представления процесс переживания неизбежен, в ремесле он не нужен и случаен. Актёры этого толка не умеют создавать каждую роль в отдельности. Они не умеют переживать и естественно воплощать пережитое. Актёры-ремесленники умеют лишь докладывать текст роли, сопровождая доклад раз и навсегда выработанными приёмами сценической игры. Это сильно упрощает задачи ремесла.

— В чём же заключается такое упрощение? — спросил я.

— Вы это лучше поймёте, когда узнаете, откуда пришли и как создались приёмы ремесленной игры, которые мы называем на нашем языке актёрскими штампами. Вот откуда они явились и как выработались. Для того чтобы передать чувства роли, необходимо познать их, а для того, чтобы их познать, надо самому испытать аналогичные переживания. Передразнить самое чувство нельзя, можно лишь подделать результаты его внешнего проявления. Но ремесленники не умеют переживать роли, поэтому они никогда не познают внешних результатов этого творческого процесса.

Как же быть? Как найти внешнюю форму без подсказа внутреннего чувства? Как передать голосом и движениями внешние результаты несуществующего переживания? Ничего не остается, как прибегнуть к простому, условному актёрскому наигрышу. Это очень примитивное, формальное, внешнее изображение чужих чувств роли, не пережитых и потому не познанных самим актёром, исполняющим роль. Это простое передразнивание.

С помощью мимики, голоса, движений актёр-ремесленник преподносит зрителям со сцены лишь внешние штампы, якобы выражающие внутреннюю «жизнь человеческого духа» роли, мёртвую маску несуществующего чувства. Для такого внешнего наигрыша выработан большой ассортимент всевозможных актёрских изобразительных приёмов, якобы передающих внешними средствами всевозможные чувства, которые могут встретиться в сценической практике. В этих ремесленных приёмах самого чувства нет, а есть только передразнивание, подобие предполагаемого его внешнего результата: духовного содержания нет, а есть лишь внешний приём, якобы его выражающий.

Одни из этих раз и навсегда зафиксированных приёмов сохраняются ремесленной традицией, унаследованной от предшественников, как, например, прикладывание всей пятерни к сердцу при выражении любви или разрыванне ворота при изображении смерти.

Другие взяты в готовом виде у талантливых современников (вроде обтирания лба внешней стороной кисти, как это делала Вера Фёдоровна Комиссаржевская в трагических моментах роли). Третьи приёмы изобретаются самими актёрами.

Существует особая, ремесленная манера для доклада роли, то есть, для голоса, для дикции и для словоговорения (утрированные звуковые повышения и понижения в сильных местах роли со специфическими актёрскими тремоло или с особыми декламационными голосовыми фиоритурами).

Существуют приёмы для походки (актёры-ремесленники не ходят, а шествуют по театральному полу), для движений и действия, для пластики и для внешней игры (они по-особому остры у актёров-ремесленников и основаны не на красоте, а на красивости). Есть приёмы для выражения всевозможных человеческих чувств и страстей (оскал зубов и вращение белками при ревности, как у Названова, закрывание глаз и лица руками вместо плача, хватание за волосы при отчаянии). Есть приёмы и для передразнивания целых образов и типов разных слоёв общества (крестьяне плюют на пол, утирают нос полою, военные щёлкают шпорами, аристократы играют лорнетом) существуют приёмы для эпох (оперные жесты для средних веков, пританцовывание для XVIII века); бывают приёмы и для исполнения пьес и ролей (городничего): особый изгиб тела в сторону зрительного зала, прикладывание ладони к губам при «апарте». Все эти актёрские привычки стали от времени традиционными.

Так, раз и навсегда, выработалась общеактёрская речь, особая манера докладывать роль с заранее рассчитанными эффектами, особая сценическая походка, картинность поз и жестов. Готовые механические приёмы игры легко воспроизводятся тренированными актёрскими мышцами ремесленников, входят в привычку и становятся их второй натурой, которая заменяет на подмостках человеческую природу.

Эта раз и навсегда зафиксированная маска чувств скоро изнашивается, теряет свой ничтожный намёк на жизнь, и превращается в простой механический актёрский штамп, трюк или условный внешний знак. Длинный ряд таких штампов, раз и навсегда установленных для передачи каждой роли, образует актёрский изобразительный обряд, или ритуал, который сопровождает условный доклад текста пьесы. Всеми этими внешними приёмами игры актёры ремесленного толка хотят заменить живое, подлинное, внутреннее переживание и творчество. Но ничто не сравнится с истинным чувством, а оно не поддаётся передаче механическими приёмами ремесла.

Некоторые из этих штампов ещё обладают какой-то театральной эффектностью, подавляющее же большинство их оскорбляет дурным вкусом и удивляет узостью понимания человеческого чувства, прямолинейностью отношения к нему или просто глупостью.

Но время и вековая привычка делают даже уродливое или бессмысленное близким и родным (так, например, узаконенные временем ужимки опереточных комиков и молодящейся комической старухи или самораспахивающиеся двери театрального павильона при выходе или уходе гастролёра и героя пьесы считаются некоторым «вполне нормальными явлениями в театре»).

Вот почему даже противоестественные штампы вошли в ремесло и включены теперь в ритуал актёрского обряда; иные штампы так выродились, что не сразу доберёшься до их происхождения. Актёрский приём, потерявший всякую внутреннюю суть, его породившую, становиться простой сценической условностью, ничего общего не имеющей с подлинной жизнью, и потому он искажает человеческую природу артиста. Такими условными штампами полон балет, опера и особенно ложноклассическая трагедия, в которой хотят однажды и навсегда установленными ремесленными приёмами передать самые сложные и возвышенные переживания героев (например, красивость, утрированная пластичность, «вырывание» сердца из груди в моменты отчаяния, потрясание рук при мести и воздевание их при мольбе).

По уверению ремесленника, задача такой общеактёрской речи и пластики (например, звуковая слащавость в лирических местах, скучный монотон при передаче эпической поэзии, зычная актёрская речь при выражении ненависти, фальшивые слёзы в голосе при изображении горя) заключается якобы в том, чтобы облагородить голос, дикцию и движения актёров, сделать их красивыми, усилив их сценическую эффектность и образную выразительность. Но, к сожалению, благородство не всегда понимается правильно, представление о красоте растяжимо, а выразительность нередко подсказывается дурным вкусом, которого на свете гораздо больше, чем хорошего. Вот почему вместо благородства создалась напыщенность, вместо красоты — красивость, а вместо выразительности — театральная эффектность. И в самом деле, начиная с условной речи, дикции и кончая походкой актёра и его жестом, — всё служит крикливой стороне театра, недостаточно скромной для того, чтобы быть художественной.

Ремесленная речь и пластика актёра свелись к показной эффектности, к напыщенному благородству, из которых создалась особая, театральная красивость.

Условный штамп не может заменить переживания.

Беда ещё в том, что всякий штамп прилипчив, навязчив. Он въедается в артиста, как ржавчина. Раз, найдя себе лазейку, он проникает дальше, размножается и стремится охватить все места роли и все части актёрского изобразительного аппарата. Штамп заполняет всякое пустое место роли, не заполненное живым чувством, и прочно устраивается там. Более того, очень часто он выскакивает вперёд до пробуждения чувств и загораживает ему дорогу, поэтому актёру приходится бдительно оберегать себя от услуг назойливого штампа.

Всё сказанное относится даже и к даровитым актёрам, способным к подлинному органическому творчеству. Про актёров ремесленного типа можно сказать, что почти вся их сценическая деятельность сводится к ловкому подбору и комбинации штампов. Некоторые из этих штампов имеют свою красивость и занимательность, и неопытный зритель даже не заметит, что это не более как механическая актёрская работа.

Но как бы ни были совершенны актёрские штампы, сами по себе они не могут волновать зрителей. Для этого нужны какие-то дополнительные возбудители, и такими возбудителями являются особые приёмы, которые мы называем актёрской эмоцией. Актёрская эмоция не есть подлинная эмоция, подлинное художественное переживание роли на сцене. Это есть искусственное раздражение периферии тела. Например, если сжимать кулаки, сильно сокращать мускулы тела или спазматически дышать, то можно довести себя до большого физического напряжения, которое часто воспринимается из зрительного зала как проявление сильного темперамента, взволнованного страстью. Можно внешне, механически метаться и волноваться с холодной душой, беспричинно — вообще. Это создает слабое подобие физической разгорячённости.

Актёры более нервического типа возбуждают в себе актёрскую эмоцию искусственным взвинчиванием своих нервов: получается своего рода сценическая истерия, кликушество, нездоровый экстаз, часто в такой же степени внутренне бессодержательный, как искусственная физическая разгорячённость. И в том и в другом случае мы имеем дело не с художественной игрой, а с проигрышем, не с живыми чувствами человека-артиста, приспособленными к исполняемой им роли, а с актёрской эмоцией. Однако, эта эмоция всё-таки достигает сноси цели и даёт какой-то намёк на жизнь, производит известное впечатление, так как художественно неразвитые люди не разбираются в качестве этого впечатления, а удовлетворяются грубой подделкой. Сами актёры этого типа часто бывают уверены, что они служат подлинному искусству, не сознают того, что они просто занимаются сценическим ремеслом.

На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич продолжал разбор показного спектакля. Больше всех досталось бедному Вьюнцову. Его игру Аркадий Николаевич не признал даже ремеслом.

— Что же это было? — вмешался я в разговор.

— Самое отвратительное ломание.

— А у меня его не было? — на всякий случай спросил я.

— Когда же?! — с ужасом воскликнул я. — Вы же сказали, что я играл нутром!

— И объяснил при этом, что такая игра складывается из моментов подлинного творчества, чередующихся с моментами…

— Ремесла? — вырвался у меня вопрос.

— Ремесла вам неоткуда взять, потому что оно вырабатывается долгим трудом, как у Говоркова, а у вас не было на это времени. Именно поэтому-то вы и передразнивали дикаря самыми дилетантскими штампами, в которых не чувствуется никакой техники. А без неё не может обойтись не только искусство, но и ремесло.

— Откуда же у меня штампы, раз что я впервые ходил по подмосткам?

— Я знаю двух девочек, никогда не видевших ни театра, ни спектакля, ни даже репетиции, тем не менее, они разыгрывали трагедии на самых заядлых и пошлых штампах.

— Значит, даже не ремесло, а просто дилетантские ломания?

— Да! К счастью, только ломание, — подтвердил Аркадий Николаевич.

— Почему же «к счастью»?

— Потому что с любительским ломанием легче бороться, чем с крепко вкоренившимся ремеслом. Начинающие, как вы, если у них есть дарование, могут случайно и на мгновение хорошо почувствовать роль, но передавать её всю в выдержанной художественной форме они не могут и потому всегда прибегают к ломанию. На первых порах оно довольно невинно, но не надо забывать, что в нём таится большая опасность, с ним надо на первых же порах бороться, чтоб не развить в себе таких навыков, которые калечат актёра и вывихивают его природное дарование. Постарайтесь же понять, где начинается и кончается ремесло и простое ломание.

— Где же оно начинается?

— Попробую объяснить вам это на вас же самих, на вашем собственном примере. Вы человек умный, но почему то, что вы делали на показном спектакле, за исключением лишь нескольких моментов, было нелепо? Неужели же вы в самом деле верите тому, что мавры, в свое время славившиеся культурой, подобны зверям, мечущимся в клетке? Изображаемый вами дикарь даже в спокойном разговоре с адъютантом рычал на него, скалил зубы и выворачивал белки. Откуда такой подход к роли? Объясните нам, какими путями вы могли прийти к нелепости? Не потому ли, что для актёра, заблудившегося в своих творческих путях, всякая нелепость становится возможной?

Я рассказал самым подробным образом о моей домашней работе над ролью, почти всё, что у меня записано в дневнике. Кое-что мне удалось иллюстрировать в действии. Для большей наглядности я расставил даже стулья сообразно с планировкой мебели в моей комнате.

При некоторых моих показах Аркадий Николаевич очень смеялся.

Мне показалось, что на показном спектакле, что вашей главной задачей было удивить, потрясти зрителей. Чем? Подлинными органическими чувствами, соответствующими изображаемому лицу? Но их у вас не было. Не было и цельного живого образа, который вы могли бы хотя бы внешне скопировать. Что же вам оставалось делать? Схватить первую попавшуюся черту, случайно мелькнувшую в памяти. Как у всякого человека, у вас их там много хранится, на все случаи жизни. Ведь каждое впечатление в той или иной форме остаётся в наших воспоминаниях и при надобности образно выражается нами. При таких изображениях наспех и «вообще» мы мало заботимся о том, чтоб наша передача соответствовала действительности. Мы довольствуемся какой-нибудь одной чертой, одним намеком. Для воплощения таких образов житейская практика установила даже трафареты или внешние изобразительные знаки. Скажите любому из нас: «Сыграйте сейчас, без подготовки, дикаря «вообще». Ручаюсь вам, что большинство будет делать то же самое, что делали и вы на показе, потому что метание, рычание, оскал зубов, сверкание белками глаз издавна слились в нашем воображении с ложными представлениями о диком человеке. Такие же приемы «вообще» существуют у каждого человека и для передачи ревности, гнева, волнения, радости, отчаяния и прочего. И эти приёмы пускаются в ход безотносительно к тому, как, когда, при каких обстоятельствах их испытывает человек. Такая «игра» или, вернее, наигрыш до смешного элементарен на сцене: для передачи силы не существующего в действительности чувства кричат до надрыва, усиливают мимику до утрировки, преувеличивают выразительность движений и действий, потрясают руками, сжимают ими голову и прочее. Вес эти приёмы игры есть и у вас, но, к счастью, они немногочисленны. Неудивительно поэтому, что вы их использовали в течение часа работы. Такие приёмы наигрывания сразу, сами собой являются и скоро надоедают.

В полную противоположность им подлинно художественные приёмы передачи внутренней жизни роли трудны, долго создаются, но никогда не надоедают на сцене. Они сами собой обновляются и постоянно дополняются, неизменно захватывают и самого артиста и зрителей. Вот почему роль, построенная на естественных приемах игры, растёт, а построенная на наигрыше и на дилетантском ломании сразу становится безжизненной, механической.

Всё это, так сказать, «общечеловеческие штампы», которые, наподобие услужливых глупцов, опаснее врага. В вас, как и во всяком человеке, сидят эти штампы, и вы воспользовались ими на сцене, за неимением уже готовых, выработанных техникой ремесла.

Как видите, и ломание, как и ремесло, начинается там, где кончается переживание, но ремесло организованно приспособлено для замены чувства простым наигрышем и пользуется выработанными штампами, ломание же не располагает ими и без разбору пускает в ход первые попавшиеся «общечеловеческие» или «преемственные» штампы, не отшлифованные и не подготовленные для сцены. То, что случилось с вами, понятно и извинительно для начинающего. Но будьте осторожны в будущем. Из дилетантского ломания и «общечеловеческих штампов» вырабатывается, в конце концов, самое плохое ремесло. Не давайте же ему развиваться.

Для этого, с одной стороны, упорно боритесь со штампами и одновременно учитесь переживать роль не только в отдельные моменты на спектакле, как это было в «Отелло», а всё время, пока вы передаёте жизнь изображаемого лица. Этим вы поможете себе уйти от игры нутром и приобщитесь к искусству переживания.

Слова Аркадия Николаевича произвели на меня огромное впечатление. Бывали минуты, когда я приходил к заключению, что мне надо уйти из школы.

Вот почему сегодня, при встрече с Торцовым на уроке, я возобновил свои расспросы. Мне хотелось сделать общий вывод из всего, что было сказано на предыдущих уроках. В конце концов, я пришёл к заключению, что моя игра является смесью самого лучшего, что есть в нашем деле, то есть моментов вдохновения, с самым худшим, то есть ломанием.

— Это ещё не самое плохое, — успокаивал меня Торцов, — То, что делали другие, ещё хуже. Ваше дилетантство излечимо, а ошибки других являются сознательным принципом, который далеко не всегда удаётся изменить или вырвать с корнями из артиста.

— В чём она заключается? — допрашивали ученики.

— Хотя бы в том, что делала Вельяминова.

— Я?! — привскочила Вельяминова с места от неожиданности. — Что же я делала?

— Показывали нам свои ручки, ножки и всю себя, благо со сцены их лучше можно разглядеть, — отвечал Аркадий Николаевич.

— Я? Ручки, ножки? — недоумевала бедная наша красавица.

— Да, именно: ножки и ручки.

— Ужасно, страшно, странно, — твердила Вельяминова. — Я же делала и я же ничего не знаю.

— Так всегда бывает с привычками, которые въедаются.

— Почему же меня так хвалили?

— Потому что у вас красивые ножки и ручки.

— Плохо то, что вы кокетничали с зрительным залом, а не играли Катарину. Ведь Шекспир не для того писал «Укрощение строптивой», чтоб ученица Вельяминова показывала зрителям свою ножку со сцены и кокетничала со своими поклонниками, — у Шекспира была другая цель, которая осталась вам чуждой, а нам — неизвестной.

— Однако, — продолжал Торцов, обращаясь ко всем, — разделять искусство на категории можно лишь в теории. Действительность же и практика не считаются с рубриками. Они перемешивают все направления. В самом деле, мы нередко видим, как большие артисты, по человеческой слабости, унижаются до ремесла, а ремесленники минутами возвышаются до подлинного искусства.

То же происходит и при исполнении каждой роли на каждом спектакле. Рядом с подлинным переживанием встречаются моменты представления, ремесленного ломания и эксплуатации. Тем более необходимо, чтоб артисты знали границы своего искусства, тем важнее ремесленникам понять черту, за пределами которой начинается искусство.

Так, в нашем деле существует два основных течения: искусство переживания и искусство представления. Общим фоном, на котором они сияют, является хорошее или плохое сценическое ремесло. Надо ещё заметить, что в минуту внутреннего подъёма сквозь надоедливые штампы и наигрыши могут прорваться и вспышки подлинного творчества. Необходимо также оберегать своё искусство от эксплуатации, так как это зло прокрадывается незаметно.

Что же касается дилетантизма, то он в одинаковой мере полезен и опасен — в зависимости от путей, которые им избираются.

— Как же избежать всех грозящих нам опасностей? — допытывался я.

— Есть одно единственное средство, как я уже сказал: непрестанно выполнять основную цель нашего искусства, заключающуюся в создании «жизни человеческого духа» роли и пьесы и в художественном воплощении этой жизни в прекрасной сценической форме. В этих словах скрыт идеал подлинного артиста.

Из объяснений с Торцовым мне стало ясно, что нам было слишком рано выступать на сцене и что показной спектакль принёс ученикам скорее вред, чем пользу.

— Он принёс вам пользу, — возразил Аркадий Николаевич, когда я поведал ему свою мысль. — Спектакль показал то, чего никогда не следует делать на сцене, то, чего вам надо стараться избегать в будущем.

В конце беседы, прощаясь с нами, Торцов объявил, что с завтрашнего дня мы приступим к занятиям, имеющим целью развитие нашего голоса, тела, то есть к урокам пения, дикции, гимнастики, ритма, пластики, танцев, фехтования, акробатики. Эти классы будут происходить ежедневно, так как мышцы человеческого тела требуют для своего развития систематического, упорного и длительного упражнения.