развитие эмоций и их значение в жизни человека

Как развить эмоциональность

Любая ситуация, событие, впечатление у человека сопровождаются эмоцией. Психологи понимают под этим словом переживание своего отношения к происходящему, прошедшему или тому, что может произойти. В обычной речи слово «эмоция» трактуется более широко: психический компонент – переживание, дополняется физиологическим – сопутствующими изменениями в организме. Есть люди, которые от природы испытывают слабые эмоции, однако при желании можно развить эмоциональность.

Эмоция выполняет важные функции:

Что такое эмоциональность

В психологии эмоциональность характеризует качество, содержание и динамику эмоций. Она может быть сильной, когда эмоции ярко выражены, а может быть слабой, когда событие не оставляет следа в душе человека или когда этот след не заметен окружающим.

Люди, далекие от психологии, под эмоциональностью понимают эмоции, выраженные ярко, заметно для окружающих. Эмоциональным называют человека с непосредственным, живым, восприятием.

Особенности развития эмоций у детей

Человек не рождается с готовым набором эмоций – в течение жизни происходит развитие эмоций, они превращаются из простых в сложные, увеличивается их количество. Самое глобальное эмоциональное развитие случается в раннем детстве.

Первые эмоции появляются у младенца в связи с удовлетворением или не удовлетворением его начальных потребностей. Он испытывает удовольствие, когда сыт, когда ему комфортно. Если ребенку холодно или жарко, если он не может уснуть или голоден, то он испытывает недовольство.

Когда ребенок становится старше, его эмоции усложняются, они развиваются в процессе игры и исследовательского поведения. На первой ступени развития эмоций малыш получает удовольствие при достижении результата. Потом доставлять радость начинает сама игра – здесь эмоции связаны с протеканием процесса деятельности, но не с его завершением.

Ребенок растет и учится предвосхищать эту эмоциональную палитру. В таком варианте развития эмоции зарождаются в начале действия, и уже результат и процесс выполнения не являются главными для него. Это момент соединения эмоции и интеллекта, в этом случае у будущего поступка оцениваются и последствия с результатами, и его общий смысл с предполагаемыми переживаниями.

К школьному возрасту эмоции усложняются, они обретают более широкий смысл, разные переживания объединяются или борются друг с другом. Это развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста и младших школьников приводит к возникновению внутренней стороны жизни ребенка. Эмоции по-прежнему возникают из ситуаций, отношений, существующих во внешнем мире. Но их интерпретация в сознании, описательные «картинки» о них формируются под воздействием уровня желаний ребенка. От этой внутренней логики также зависит, в какие события ребенок включается, а какие оставляет без внимания, и как он себя ведет.

Разделение внутренней и внешней жизни – признак готовности ребенка к школе. Общение с учителем и коллективом на уроках, учебная деятельность требуют сдерживать свои чувства, не выплескивать их на окружающих. Первое время ребенку это трудно, потому что дошкольник обычно сопровождает свои эмоции мимикой, движениями тела, междометиями. Для него это одно из средств общения, ведь роль эстетических эмоций в развитии личности ребенка огромна. А в начальной школе эти моторные реакции начинают постепенно заменяться речевыми. К концу младших классов речь ребенка становится заметно выразительнее, интонации обогащаются. Младший школьник учится справляться с волнением – держать его в себе. Он уже может отложить свои желания, подчиниться требованиям учителя и сконцентрироваться на занятиях.

Упражнения для детей

Детство – время, когда закладывается основа гармоничного развития эмоциональности. Для становления личности важно осознавать свои чувства. Для общения необходимо понимать состояние собеседника. Как и языку, ребенок учится этому самостоятельно, схватывая буквально из воздуха. Но все же не стоит пускать на самотек развитие эмоциональной сферы.

Чтобы помочь ребенку развить эмоциональную сферу:

Упражнения для взрослых

Проведен не один тренинг по сдерживанию эмоций, опубликовано множество советов на эту тему. Их полезно использовать в деловом общении: с начальством, коллегами.

Если речь заходит о гармоничном развитии, когда взрослый человек или подросток задумывается о развитии творческого начала, эмоции лучше не сдерживать. Переживания придают остроту ощущениям, делают личность яркой и интересной для окружающих.

Значение эмоций в жизни человека неоценимы. Они обеспечивают нам способность к переживанию и сопереживанию, поддерживают живой интерес к окружающей действительности. Эмоции помогают личности глубже познать себя. С помощью переживаний человек узнает уровень своих возможностей, способностей, достоинств и недостатков.

При встрече двух людей кто-то один из них непременно берет на себя доминирующую функцию создания эмоциональной атмосферы. Но кто это будет и какой настрой он создаст? Лучше самому быть автором эмоциональной атмосферы, уметь легко настраивать окружающих на позитив. Для этого и нужно развивать эмоциональность.

Существуют определенные особенности развития эмоций. Следующее упражнение делайте после предыдущего, не меняйте порядок:

Приходите на курсы обучения актерским навыкам в театральную школу Бенефис.

Выберете для себя наиболее подходящий курс. Мы проводим занятия для взрослых и детей в центре Москвы.

Развитие эмоций и их значение в жизни человека

Вы будете перенаправлены на Автор24

Для начала определим круг разработанности данной проблемы и кратко перечислим ученых.

Ученые, которые занимались проблемой эмоций: Б.И. Додонова, Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин, И. Ф. Гербарт, В. Вундт и др.

Далее рассмотрим понятие эмоций, их природу, развитие и значение в жизни человека.

Понятие эмоций

Эмоции представляют собой специфический класс субъективно переживаемых состояний, различных ощущений приятного и неприятного, само отношение человеку к миру, себе и окружающим.

Природа эмоций

Развитие эмоций

Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, эмоции развиваются путем интериоризации. По сути, на базисе определенных врожденных реакций ребенка у него постепенно развивается восприятие как своих собственных эмоций, так и окружающих его людей.

Самые ранние эмоциональные реакции детей связаны, разумеется, с его биологическими потребностями. Сюда относятся потребности, например, в еде.

Довольно скоро у ребенка начинают возникать чувства страха и гнева, которые носят неосознанный характер. Примерно в дошкольном возрасте они уже более осознаваемы ребенком.

Также, кроме чувств страха и гнева, у ребенка скоро появляется сочувствие.

Каким образом происходит формирование и развитие эмоций ребенка? Разумеется, данный процесс протекает в ведущей деятельности – игре. Так, рассмотрим формирование положительных эмоций в исследованиях К. Бюлера. Он изучал переживания удовольствия в игре и выделил их постепенный сдвиг по мере развития ребенка. Итак, рассмотрим три основные ступени:

Одна из особенностей эмоциональных реакций детей заключается в их аффективном характере. Это означает, что эмоции детей, подобно аффекту, возникают внезапно и бурно протекают. У детей в более старшем возрасте появляется произвольность в плане эмоциональных реакций на фоне смены социальной ситуации развития, то есть взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Отрицательные эмоции возникают под действием фрустрации. Привычные способы разрешения фрустрируюшей ситуации определяют возникающие при этом эмоции. Часто повторяющееся в раннем детстве состояние фрустрации и стереотипные формы ее преодоления у одних закрепляют вялость, безразличие, безынициативность, у других — агрессивность, завистливость и озлобленность.

Помимо формирования эмоций как положительных, так и отрицательных, у детей также формируются нравственные чувства. Основы нравственности появляются у ребенка тогда, когда он слышит похвалу или порицания.

Также формируются и эстетические чувства. Они могут развиваться как на уроках творческой деятельности, так и при прослушивании музыки.

Роль и значение эмоций в жизни людей

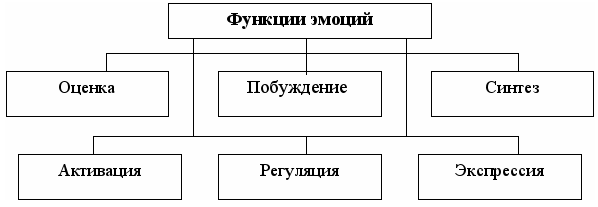

Эмоции выполняют две основные функции:

Рассмотрим более подробно перечень функций эмоций на рисунке 1.

Рисунок 1. «Функции эмоций»

Необходимо подчеркнуть то, что эмоции каждого человека носят уникальный характер. Разумеется, при воздействии одного и того же стимула на группу людей, можно заметить схожесть между проявлениями эмоций, однако для всех них характерен процент уникальности. Само разнообразие эмоций можно проследить в настроении как эмоциональном фоне. Под влиянием самых разных факторов мы можем наблюдать повышенное настроение у одних людей, и пониженное – у других.

Существенные индивидуальные различия наблюдаются также в эмоциональной возбудимости людей. Есть люди эмоционально мало чуткие, у которых только какие-либо чрезвычайные события вызывают ярко выраженные эмоции. Такие люди не столько чувствуют, попав в ту или иную жизненную ситуацию, сколько осознают ее умом. Есть и другая категория людей — эмоционально возбудимых, у которых малейший пустяк может вызвать сильные эмоции. Даже маловажное событие вызывает у них подъем или падение настроения.

Одно из наиболее существенных различий между людьми кроется в том, как чувства и эмоции отражаются на их деятельности. Так, у одних людей чувства носят действенный характер, побуждают к действию, у других все ограничивается самим чувством, не вызывающим никаких изменений в поведении. В наиболее яркой форме пассивность чувств выражается в сентиментальности человека. Такие люди, как правило, склонны к эмоциональным переживаниям, но чувства, которые у них возникают, не влияют на их поведение.

Следует отметить, что существующие различия в проявлении эмоций и чувств в значительной степени обусловливают неповторимость конкретного человека, т. е. определяют его индивидуальность.

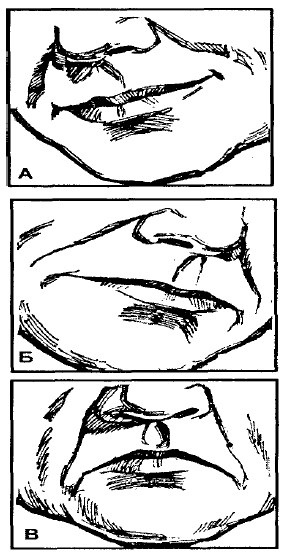

Также рассмотрим внешнее выражение эмоций, представленное на рисунке 2.

Научная электронная библиотека

Тема занятия №5. Эмоциональные психические процессы. Эмоции чувства

Место проведения: аудитория

Продолжительность: 2часа

Цели занятия:

Студент должен знать:

Студент должен уметь:

Темы проектов, рефератов:

Рекомендуемая литература:

Основная литература

Дополнительная литература:

Исходный уровень контроля знаний:

1. Что изучает наука психология?

2. Что является предметом и объектом психологии?

3. Основные формы психических явлений.

4. Какие вы знаете психические процессы и состояния личности?

5. Назовите, какие вы знаете органы чувств?

Основные вопросы темы:

1. Характеристика эмоций

2. Основные теории эмоций.

4. Основные компоненты эмоций

5. Классификация эмоций

6. Эмоциональные феномены

7. Снятие эмоционального напряжения

8. Патология эмоциональной сферы

Итоговый контроль уровня знаний:

1. Дайте основную характеристику эмоций.

2. Какие вы знаете основные теории эмоций.

3. Чем обусловлено возникновение эмоций в периферической теории Джеймса-Ланге?

4. В чем заключается различия в теориях эмоций Джеймса-Ланге и Кеннона-Барда?

5. Какие вы знаете функции эмоций?

6. В чем состоит регулирующая функция эмоций?

7. Перечислите основные компоненты эмоций.

8. Что относится к внутренним проявлениям эмоций.

9. Авторы классификаций эмоций.

10. О каких трех основных переменных идет речь в классификации, разработанной Симоновым?

11. В чем разница эмоционального состояния и эмоциональной реакции?

13. Какие проявления эмоциональных свойств вам знакомы?

14. Дайте определение понятию «эмпатия»? Какова ее роль в деятельности медицинского работника?

15. Какие способы снятия эмоционального напряжения вам знакомы?

Содержательная часть

Второй отличительной характеристикой эмоций является их энергетическая насыщенность. Именно в связи с эмоциями Фрейд ввел в психологию понятие энергии. Энергетика эмоций проявляется в противоположностях напряжения и разрядки. Различают эмоции:

— стенические, характеризующиеся повышением активности (восторг, гнев);

Еще одной важнейшей характеристикой эмоций является их интегральность, целостность: в эмоциональном переживании участвуют все психофизиологические системы человека и его личность, они моментально охватывают весь организм и придают переживаниям человека определенную окраску. Поэтому индикаторами эмоционального состояния могут служить психофизиологические изменения: сдвиги частоты пульса, дыхания, температуры тела, кожно-гальваническая реакция и пр. (Например, английские психофизиологи регистрировали изменения КГР у испытуемых в процессе воспоминания ими воздушных налетов на Лондон).

Эмоции не являются познавательным процессом в собственном смысле этого слова, так как не отражают свойства и характеристики внешней среды, в них отражается субъективная значимость объекта для человека.

Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

Таламическая теория эмоций Кенона-Барда

Лимбическая теория эмоций

Наиболее существенный теоретический вклад в создание лимбической теории принадлежит Пейпецу (1937 г.). В соответствии с его взглядами структурно и функционально связанные между собой гипоталамус, передние таламические ядра, поясная извилина, и гиппокамп составляют замкнутый круг, по которому циркулируют эмоциональные процессы.

Информационная теория П.В. Симонова

П.В. Симонов полагает, что «потребность выступает как побудительная сила любого поступка, в том числе действий обыденных, автоматизированных, осуществляемых на эмоционально нейтральном фоне. Таким образом, мы не имеем никаких оснований рассматривать эмоцию в качестве прямого и обязательного следствия возникновения потребности». [В своих работах П.В. Симонов ставит себе задачу «сосредоточить внимание на тех фактах, которые показывают, что потребность, влечение (мотивация), возбуждение нервного аппарата эмоций и, наконец, действие представляют тесно связанные, но самостоятельные звенья адаптивного поведения, имеющие относительно самостоятельное анатомическое представительство в мозге».] Таким образом, он считает, что за развитие мотиваций и эмоций отвечают различные анатомические структуры нервной системы. Согласно теории П.В. Симонова, в организме человека объективно существуют определенные потребности, которые не зависят от сознания. Мотивация есть результат осознания этой потребности, которое приводит к формированию цели активности. При этом активность может быть двоякого рода: по приближению желаемого события и по устранению нежелаемого.

Таблица 1

Классификация эмоций человека в зависимости от соотношения величины потребности и информационной характеристики среды (по Симонову)

Дистанционное взаимодействие

Овладение, обладание

Развитие эмоций

Эмоции проходят общий для высших психических функций путь развития — от внешних социально детерминированных форм к внутренним психическим процессам. На базе врожденных реакций у ребенка развивается восприятие эмоционального состояния окружающих его близких людей, которое со временем, под влиянием усложняющихся социальных контактов, превращается в высшие эмоциональные процессы — интеллектуальные и эстетические, составляющие эмоциональное богатство личности. Новорожденный ребенок способен испытывать страх, обнаруживающийся при сильном звуке или внезапной потере равновесия, неудовольствие, проявляющееся при ограничении движений, и удовольствие, возникающее в ответ на покачивание, поглаживание. Если рассмотреть эмоциональные реакции в качестве индикаторов обусловивших их потребностей, то можно заключить, что врожденной способностью вызывать эмоции обладают следующие потребности: самосохранения (страх), в свободе движений (гнев) и в получении особого рода раздражении, вызывающих состояние явного удовольствия. Именно эти потребности определяют фундамент эмоциональной жизни человека [78]. Если у младенцев страх вызывается только громким звуком или потерей опоры, то уже в 3–5 лет формируется стыд, который надстраивается над врожденным страхом, являясь социальной формой этой эмоции — страхом осуждения. Он определяется уже не физическими характеристиками ситуации, а их социальным значением. Гнев вызывается в раннем детстве лишь ограничением свободы движений. В 2–3 года у ребенка развиваются ревность и зависть — социальные формы гнева. Удовольствие побуждается прежде всего контактным взаимодействием — убаюкиванием, поглаживанием. В дальнейшем развивается радость как ожидание удовольствия в связи с растущей вероятностью удовлетворения какой-либо потребности. Радость и счастье возникают только при социальных контактах.

Положительные эмоции развиваются у ребенка в игре и в исследовательском поведении. Бюлер [50] показал, что момент переживания удовольствия в детских играх сдвигается по мере роста и развития ребенка: у малыша удовольствие возникает в момент получения желаемого результата. В этом случае эмоции удовольствия принадлежит завершающая роль, поощряющая доведение деятельности до конца. Следующая ступень — функциональное удовольствие: играющему ребенку доставляет удовольствие не только результат, но и сам процесс деятельности. Удовольствие теперь связано не с окончанием процесса, а с его содержанием. На третьей ступени, у детей постарше появляется предвосхищение удовольствия. Эмоция в этом случае возникает в начале игровой деятельности, и ни результат действия, ни само выполнение не являются центральными в переживании ребенка.

Здесь хотелось бы сделать отступление и обратить внимание на сходство механизмов развития высших форм внимания и предвосхищающего удовольствия. Опережающий действие контроль, из которого развивается произвольное внимание, и опережающее действие удовольствие — разные формы развития предвосхищения, в основе и того и другого явления лежит воображение, т. е. особые формы преобразования информации при записи ее в память.

Развитие отрицательных эмоций тесно связано с фрустрацией — эмоциональной реакцией на помеху к достижению осознанной цели [384]. Фрустрация протекает по-разному в зависимости от того, преодолено ли препятствие, сделан его обход или найдена замещающая цель. Привычные способы разрешения фрустрирующей ситуации определяют формирующиеся при этом эмоции. Часто повторяющееся в раннем детстве состояние фрустрации может у одних закрепить вялость, безразличие, безынициативность, у других — агрессивность, завистливость и озлобленность. Нежелательно при воспитании ребенка слишком часто добиваться выполнения своих требований прямым нажимом. Настаивая на том, чтобы ребенок немедленно выполнял требования взрослого и не давая ему возможности достигнуть поставленной им самим цели, взрослые создают фрустрирующие условия, способствующие закреплению упрямства и агрессивности у одних и безынициативности у других. Чтобы добиться желаемого поведения у ребенка, можно использовать его возрастную особенность — неустойчивость внимания, отвлечь его и изменить формулировку указания. В этом случае для ребенка создается новая ситуация, он выполнит требование с удовольствием и у него не будут накапливаться отрицательные последствия фрустрации. На развитие агрессивности влияет мера наказания. Оказалось, что дети, которых дома строго наказывали за агрессивные поступки, проявляли во время игры с куклами большую агрессивность, чем дети, которых наказывали не слишком строго. В то же время дети, которых наказывали за агрессивные поступки по отношению к куклам, были менее агрессивны и вне игры, чем те, которых совсем не наказывали [331].

Ребенок, которому не хватает любви и ласки, вырастает холодным и неотзывчивым. Но кроме любви для возникновения эмоциональной чуткости необходима и ответственность за другого, забота о младших братьях и сестрах, а если таковых нет, то о домашних животных. Нужно, чтобы ребенок сам о ком-то заботился, за кого-то отвечал, и тут неоценимую пользу может принести щенок, котенок или другое животное, за которым ребенок ухаживает и по отношению к которому он является «старшим».

Важно не только не создавать условия для развития отрицательных эмоций, не менее важно не задавить положительные, ведь именно положительные эмоции лежат в основе нравственности и творческих способностей человека. Некоторые родители задаривают детей большим количеством дорогих и красивых игрушек. И когда их много, дети теряют радость обладания ими, перестают их ценить и беречь — все можно бросить, сломать. Из такого безразличного и безответственного отношения к игрушкам формируется пренебрежительное отношение к вещам как предметам человеческого труда: впоследствии не будут цениться ни свои, ни чужие, ни государственные вещи.

Родители, и особенно бабушки и дедушки, часто невольно тормозят развитие детей, лишая их радости самостоятельных открытий в играх. Они забывают, что дети предпочитают маленькие и невыразительные игрушки — их проще приспособить к разным играм. Большие, выполненные натуралистически игрушки очень мало способствуют развитию воображения. Дети интенсивнее развиваются и получают значительно больше удовольствия, если одна и та же палочка выполняет в различных играх и роль ружья, и роль лошадки, и еще много других функций. В книге Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания» дано яркое описание отношения детей к игрушкам: «Точеные лакированные фигурки представляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр… Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея». [123, с. б].

Ребенок более эмоционален, чем взрослый. Последний умеет предвидеть и может адаптироваться, кроме того, он умеет ослабить и скрыть проявление эмоций, коль скоро это зависит от волевого контроля. Беззащитность, недостаточный для предусмотрительности опыт, неразвитая воля способствуют эмоциональной неустойчивости у детей. Попутно отметим, что у детей воля может проявляться в виде негативизма — непослушания, неповиновения, отрицания. Лишь при более высоком развитии она выступает как стремление к цели. Понимание этого требует от родителей быть более терпимыми к негативизму детей. Круг факторов, вызывающих у человека эмоциональное возбуждение, с возрастом расширяется. Более разнообразными становятся способы выражения эмоций, увеличивается продолжительность эмоциональных реакций, вызванных кратковременным раздражением.

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным движениям, мимике, изменению голоса и т. п. Выразительные движения частично врождены, частично развиваются социально — путем подражания. Получены доказательства врожденности некоторых проявлений эмоций. Установлено, что у маленьких детей — слепых и зрячих — мимика одинакова. Например, поднятие бровей при удивлении представляет собой инстинктивный акт и встречается и у слепорожденных. Однако с возрастом мимика зрячих становится более выразительной, в то время как у слепорожденных она не только не совершенствуется, а сглаживается, что свидетельствует о ее социальной регуляции. В каждом обществе существуют нормы выражения эмоций, отвечающие представлениям о приличии, скромности, воспитанности. Избыток мимической, жестикулятивной или речевой выразительности может оказаться свидетельством недостатка воспитания и как бы поставить человека вне его круга. Воспитание учит, как проявлять эмоции и когда их подавлять. Оно вырабатывает в человеке такое поведение, которое понимается окружающими как мужество, сдержанность, скромность, холодность, чопорность, невозмутимость.

Развитие эмоций

Эмоции проходят общий для высших психических функций путь развития — от внешних социально детерминированных форм к внутренним психическим процессам. На базе врожденных реакций у ребенка развивается восприятие эмоционального состояния окружающих его близких людей, которое со временем, под влиянием усложняющихся социальных контактов, превращается в высшие эмоциональные процессы — интеллектуальные и эстетические, составляющие эмоциональное богатство личности. Новорожденный ребенок способен испытывать страх, обнаруживающийся при сильном звуке или внезапной потере равновесия, неудовольствие, проявляющееся при ограничении движений, и удовольствие, возникающее в ответ на покачивание, поглаживание. Если рассмотреть эмоциональные реакции в качестве индикаторов обусловивших их потребностей, то можно заключить, что врожденной способностью вызывать эмоции обладают следующие потребности: самосохранения (страх), в свободе движений (гнев) и в получении особого рода раздражении, вызывающих состояние явного удовольствия. Именно эти потребности определяют фундамент эмоциональной жизни человека [78]. Если у младенцев страх вызывается только громким звуком или потерей опоры, то уже в 3–5 лет формируется стыд, который надстраивается над врожденным страхом, являясь социальной формой этой эмоции — страхом осуждения. Он определяется уже не физическими характеристиками ситуации, а их социальным значением. Гнев вызывается в раннем детстве лишь ограничением свободы движений. В 2–3 года у ребенка развиваются ревность и зависть — социальные формы гнева. Удовольствие побуждается прежде всего контактным взаимодействием — убаюкиванием, поглаживанием. В дальнейшем развивается радость как ожидание удовольствия в связи с растущей вероятностью удовлетворения какой-либо потребности. Радость и счастье возникают только при социальных контактах.

Положительные эмоции развиваются у ребенка в игре и в исследовательском поведении. Бюлер [50] показал, что момент переживания удовольствия в детских играх сдвигается по мере роста и развития ребенка: у малыша удовольствие возникает в момент получения желаемого результата. В этом случае эмоции удовольствия принадлежит завершающая роль, поощряющая доведение деятельности до конца. Следующая ступень — функциональное удовольствие: играющему ребенку доставляет удовольствие не только результат, но и сам процесс деятельности. Удовольствие теперь связано не с окончанием процесса, а с его содержанием. На третьей ступени, у детей постарше появляется предвосхищение удовольствия. Эмоция в этом случае возникает в начале игровой деятельности, и ни результат действия, ни само выполнение не являются центральными в переживании ребенка.

Здесь хотелось бы сделать отступление и обратить внимание на сходство механизмов развития высших форм внимания и предвосхищающего удовольствия. Опережающий действие контроль, из которого развивается произвольное внимание, и опережающее действие удовольствие — разные формы развития предвосхищения, в основе и того и другого явления лежит воображение, т. е. особые формы преобразования информации при записи ее в память.

Развитие отрицательных эмоций тесно связано с фрустрацией — эмоциональной реакцией на помеху к достижению осознанной цели [384]. Фрустрация протекает по-разному в зависимости от того, преодолено ли препятствие, сделан его обход или найдена замещающая цель. Привычные способы разрешения фрустрирующей ситуации определяют формирующиеся при этом эмоции. Часто повторяющееся в раннем детстве состояние фрустрации может у одних закрепить вялость, безразличие, безынициативность, у других — агрессивность, завистливость и озлобленность. Нежелательно при воспитании ребенка слишком часто добиваться выполнения своих требований прямым нажимом. Настаивая на том, чтобы ребенок немедленно выполнял требования взрослого и не давая ему возможности достигнуть поставленной им самим цели, взрослые создают фрустрирующие условия, способствующие закреплению упрямства и агрессивности у одних и безынициативности у других. Чтобы добиться желаемого поведения у ребенка, можно использовать его возрастную особенность — неустойчивость внимания, отвлечь его и изменить формулировку указания. В этом случае для ребенка создается новая ситуация, он выполнит требование с удовольствием и у него не будут накапливаться отрицательные последствия фрустрации. На развитие агрессивности влияет мера наказания. Оказалось, что дети, которых дома строго наказывали за агрессивные поступки, проявляли во время игры с куклами большую агрессивность, чем дети, которых наказывали не слишком строго. В то же время дети, которых наказывали за агрессивные поступки по отношению к куклам, были менее агрессивны и вне игры, чем те, которых совсем не наказывали [331].

Ребенок, которому не хватает любви и ласки, вырастает холодным и неотзывчивым. Но кроме любви для возникновения эмоциональной чуткости необходима и ответственность за другого, забота о младших братьях и сестрах, а если таковых нет, то о домашних животных. Нужно, чтобы ребенок сам о ком-то заботился, за кого-то отвечал, и тут неоценимую пользу может принести щенок, котенок или другое животное, за которым ребенок ухаживает и по отношению к которому он является «старшим».

Важно не только не создавать условия для развития отрицательных эмоций, не менее важно не задавить положительные, ведь именно положительные эмоции лежат в основе нравственности и творческих способностей человека. Некоторые родители задаривают детей большим количеством дорогих и красивых игрушек. И когда их много, дети теряют радость обладания ими, перестают их ценить и беречь — все можно бросить, сломать. Из такого безразличного и безответственного отношения к игрушкам формируется пренебрежительное отношение к вещам как предметам человеческого труда: впоследствии не будут цениться ни свои, ни чужие, ни государственные вещи.

Родители, и особенно бабушки и дедушки, часто невольно тормозят развитие детей, лишая их радости самостоятельных открытий в играх. Они забывают, что дети предпочитают маленькие и невыразительные игрушки — их проще приспособить к разным играм. Большие, выполненные натуралистически игрушки очень мало способствуют развитию воображения. Дети интенсивнее развиваются и получают значительно больше удовольствия, если одна и та же палочка выполняет в различных играх и роль ружья, и роль лошадки, и еще много других функций. В книге Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания» дано яркое описание отношения детей к игрушкам: «Точеные лакированные фигурки представляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр… Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея». [123, с. б].

Ребенок более эмоционален, чем взрослый. Последний умеет предвидеть и может адаптироваться, кроме того, он умеет ослабить и скрыть проявление эмоций, коль скоро это зависит от волевого контроля. Беззащитность, недостаточный для предусмотрительности опыт, неразвитая воля способствуют эмоциональной неустойчивости у детей. Попутно отметим, что у детей воля может проявляться в виде негативизма — непослушания, неповиновения, отрицания. Лишь при более высоком развитии она выступает как стремление к цели. Понимание этого требует от родителей быть более терпимыми к негативизму детей. Круг факторов, вызывающих у человека эмоциональное возбуждение, с возрастом расширяется. Более разнообразными становятся способы выражения эмоций, увеличивается продолжительность эмоциональных реакций, вызванных кратковременным раздражением.

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным движениям, мимике, изменению голоса и т. п. Выразительные движения частично врождены, частично развиваются социально — путем подражания. Получены доказательства врожденности некоторых проявлений эмоций. Установлено, что у маленьких детей — слепых и зрячих — мимика одинакова. Например, поднятие бровей при удивлении представляет собой инстинктивный акт и встречается и у слепорожденных. Однако с возрастом мимика зрячих становится более выразительной, в то время как у слепорожденных она не только не совершенствуется, а сглаживается, что свидетельствует о ее социальной регуляции. В каждом обществе существуют нормы выражения эмоций, отвечающие представлениям о приличии, скромности, воспитанности. Избыток мимической, жестикулятивной или речевой выразительности может оказаться свидетельством недостатка воспитания и как бы поставить человека вне его круга. Воспитание учит, как проявлять эмоции и когда их подавлять. Оно вырабатывает в человеке такое поведение, которое понимается окружающими как мужество, сдержанность, скромность, холодность, чопорность, невозмутимость.