религия в жизни молодежи

Тревожные цифры и факты о религиозности молодежи

90-е и 10-е в цифрах статистики

В России есть несколько служб, которые занимаются изучением религиозности – «Левада-центр», который постоянно проводит разные опросы, служба «Среда». Данные периодически обновляются, опросы усложняются, материалы есть уже лет за двадцать – достаточно, чтобы поразмыслить.

В ноябре 2013 года 68% населения РФ считали себя православными. В начале 90-х православных было 17%, то есть общее число увеличилось в четыре раза. При этом мусульман в России 5–7%, атеистов – около двадцати процентов, а количество представителей остальных конфессий – около или менее одного процента каждой, то есть статистически незначимо.

Следующий этап. Как вычислить среди этих людей настоящих православных? Изобретаются разные методы, но чаще всего спрашивают про участие в таинстве Причастия.

Несколько раз в неделю причащается 1% православных, есть категория причащающихся раз в неделю и 2–3 раза в месяц. Итого можно сказать, что регулярно причащаются 7–9% считающих себя православными. Причём это число за прошедшие годы возросло незначительно.

Далее исследователи задают ещё комплекс догматических вопросов, и по ним получается, что из 68% российских православных в Воскресение Христово верит примерно половина. То есть что-то с нашей религиозностью явно не так.

К сожалению, мне неизвестны данные, которые проецировали бы статистику на молодёжь. Два года назад служба «Среда» проводила исследование, пытаясь нарисовать портрет представителя каждой конфессии. Получилось, что православный – это чаще женщина, чем мужчина, чаще в возрасте за пятьдесят и чаще со средним образованием, чем с высшим.

То есть, цифры тревожные. Тем более что сейчас на одного священника в России – примерно десять тысяч человек населения (А в конце Синодального периода было две с половиной, и это – уже крайне мало).

Молодёжная религиозность – лоскутное одеяло

Теперь хотелось бы посмотреть, как качественно изменились православные. К сожалению, только методами социологии этого не решишь. Правда, тем, у кого есть семья, достаточно посмотреть на собственных детей.

О количестве молодёжи в храмах я бы тоже судил осторожно — да, в моём храме, в Замоскворечье и в Москве в общем её стало больше, но в целом по стране мы не знаем. У нас перед глазами – только московская ситуация, и надо понимать, что она – гораздо благополучнее, чем в целом по стране.

Что же характерно для молодёжной религиозности? К сожалению, специальных опросов именно среди молодёжи у нас не проводится. Поэтому приходится предполагать по аналогии с западными данными. Что же наблюдают там?

1. Сингулярный разрыв. Между религиозностью отцов и религиозностью детей наметилась пропасть. Количество пожилых и молодых людей, входящих в церковь в Европе различается очень существенно. Например, в Испании разрыв достигает 18%. Это означает, что молодые уже не верят в то, во что верили их родители. У нас этот показатель 3-4%. Это основание для оптимизма.

Вторая страна — Польша. В конце 90-х количество поляков, посещавших воскресные мессы, достигало 90%. Сейчас – от силы 50-60%.

2. Для религиозности молодого человека очень важно, какую субкультуру он считает для себя значимой – музыкантов, байкеров. В Европе есть даже Христианский союз серфингистов.

3. «Пэчворк-религиозность» – когда предмет веры конструируется самим молодым человеком. Она проявляется в сочетании того, о чём я говорил. Как правило, вера молодых людей зависит не от религиозности семьи, но от субкультуры.

Несколько лет назад в Европе проводили опрос на тему, какие ассоциации вызывает слово «религия». Слово «Бог» заняло девятое место из четырнадцати. Зато на первых позициях были «эмоции», «карьера», «отношения с девушкой».

Как видим, ассоциативный ряд получается не совсем обычный, а в Писание молодые люди не заглядывают вовсе. Впрочем, то же, по опросам, характерно и для россиян, которые Ветхого Завета не знают совсем, а в Евангелие заглядывают эпизодически.

Молодёжная вера: Стивен Хокинг и «стишки-пирожки»

Мы живём в эпоху постмодернизма, для которой, среди прочего, характерно отрицание любых авторитетов. То есть, для наших детей не работают те аргументы в пользу веры, которые мы можем им предложить.

Например, один из моих сыновей сейчас собирается стать астрофизиком и увлекается творчеством Стивена Хокинга, человека очень интересного. Это основатель многих вещей в современной астрофизике, парализованный, он общается с миром через компьютер и при этом снял много фильмов. Но, к сожалению, он атеист. И однажды сын спросил меня, как принять этот факт и объяснения Хокинга по поводу возникновения материи. Может быть, вопрос ваших детей будет задан в другой форме, но избежать его нельзя.

И, возможно, не удовлетворившись вашими ответами, ваши дети начнут конструировать какую-то свою собственную религию. И может статься, что в ней легко будут сочетаться хождение в храм и участие в довольно тяжких грехах.

Есть такое явление сетевой жизни – «стишки-пирожки». Среди них есть часть стихов на религиозную тему. Там много кощунственных, а по оставшимся видно, что это — весьма своеобразное христианство – например, святые действуют там, как супергерои. Но при этом авторы этих сочинений считают себя христианами. И с ними непременно надо работать.

У современной миссии есть два выхода – удалиться и закопаться в землянки или попытаться что-то предложить этой аудитории.

Миссия среди молодёжи – как?

У нас в Москве есть несколько молодёжных объединений и лагерей, но иногда арсенал их работы невероятно скуден! Да, мы можем предложить молодым людям участие в литургии, крестный ход, но часто не умеем ответить на вопрос, какое отношение всё это имеет к их жизни, работе, семье.

Единственное, в эту аудиторию нельзя входить с видом взрослых, которые всё знают и сейчас за десять минут всё объяснят. Но при этом я очень сомневаюсь, что у нас есть опыт бесед, в которых молодёжь могла бы безбоязненно задавать вопросы. Часто ли вы с детьми обсуждали то, что для них самих значимо?

Помню, старший сын в двенадцать лет задал мне вопрос: «Почему Русская церковь так превозносит князя Владимира? Он ведь крестил всех насильно». И можно сказать: «ты, нечестивец!» – или «посмотри в учебник!» или «у меня нет времени». Всё это неверно. А можно попытаться объяснить, как в реальности крестил Русь Владимир, но я вас уверяю: просто не будет.

Или вот мы придумываем тему – а молодёжи на встрече нет. Или молодые люди получают тему — и идут обсуждать её со сверстниками, а не с нами.

– А мне кажется, что молодёжь боится, что их не поймут. У многих моих знакомых был опыт первой исповеди, после которой они выслушивали: «Ты вообще кто, как ты живёшь?» Естественно, что после этого они в храм не возвращались.

– Ну, я священник пятнадцать лет. На моём опыте приходит множество молодых пар, и, когда им объясняешь, что согрешающий против седьмой заповеди должен каяться, из десяти пар остаётся одна. Мой духовник мне сказал однажды, что у меня мало любви. Если бы любил, оставались бы три.

Может быть, есть ещё вопросы?

– А количество причастников точно не выросло? Я так понимаю, что количество причастников берётся от числа прихожан. То есть, оно тоже выросло в четыре раза?

– В целом, да, количество причастников выросло, но мы же берём не московскую ситуацию, а ту, которая в среднем по стране. Московская гораздо благополучнее.

– А по-моему, проблема нашего поколения – неверие. Мне вот сорок шесть лет, нас выучил, а потом развалился Советский Союз. И с моими прежними друзьями мне очень сложно общаться – они ничему не верят. Нас выучили на химиков-технологов, а теперь мы никому не нужны. Народ работает Бог знает где и считает, например, историю лженаукой. То есть: «Владимир крестил Русь насильно», и обратного ты не докажешь, потому что «врут все»… Простите, что я долго.

– Нет, вы всё правильно говорите.

– А может быть дело не в том, чтобы вести православную работу – человек с Божьей искрой дойдёт до веры сам. Вот Кинчев же дошёл…

– Про Кинчева я хорошо знаю – он входит в храм, где служат мои друзья. Поверьте, оставить человека без помощи – это как дать четырёхлетнему ребёнку свободно переходить Ленинградское шоссе.

Но проблема в том, что мы его перевели – жизнь ему спасли, а дальше он теряет к нам доверие. То есть, наша задача – стать ему друзьями, соблюсти баланс между его свободой и помощью.

А Кинчеву и другим музыкантам просто помогали – им очень вовремя встречались православные люди, не обязательно священники. Да, искра в человеке – это важно, но затушить её так просто.

Почему современная молодежь не верит в бога

Я спрашиваю четырнадцатилетнюю Прию, верит ли она в Бога, и она говорит:

На самом деле я не знаю, существует там кто-то или нет. Я еще не определилась, но обязательно это выясню. Иногда мама берет меня с собой в [индуистский] храм.

Она рассказывает без особого энтузиазма. Я спрашиваю, молится ли она.

Нет. Ну, иногда я говорю про себя что-то типа: «Пожалуйста, пусть мне поставят четверку, а лучше пятерку за сочинение». Думаю, я скорее молюсь учителю или загадочному Богу Сочинений, которого, разумеется, нет.

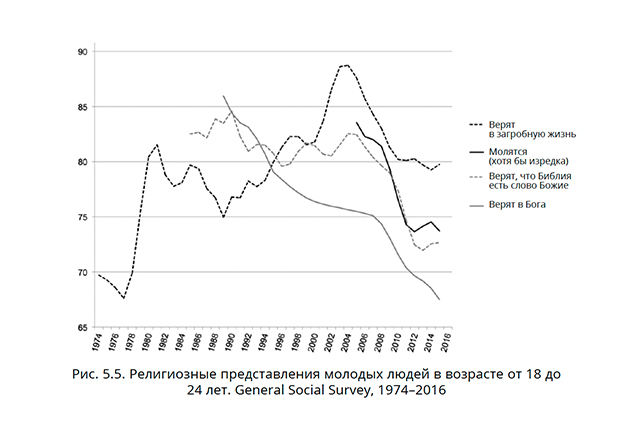

Более двадцати лет журналисты и ученые утверждали, что, дескать, да, американцы действительно все реже причисляют себя к определенной конфессии и ходят в церковь, но при этом они продолжают молиться и верить в Бога. Американцы не стали менее религиозными, говорили они, а просто стали реже исповедовать религию публично. Долгое время так оно и было: с 1989 до 2000 год число верующих среди молодых людей если и менялось, то незначительно.

Все изменилось в мгновение ока. В 2016 году каждый третий молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет заявил, что не верит в Бога. Ситуация с молитвами складывалась аналогичным образом. Если 2004 году 84 процента молодых людей утверждали, что хотя бы изредка, но молятся, то в 2016 году каждый четвертый сказал, что не молился ни разу в жизни. Молодежь все реже верит, что Библия есть слово Божие: в 2016 году каждый четвертый считал, что это «древний сборник басен, легенд, историй и моральных норм, записанных обычным человеком».

Таким образом, утверждение, что американцы в душе так же религиозны, как и прежде, несмотря на то что они все реже ходят в церковь, не соответствует действительности. Все больше американцев, в первую очередь миллениалов и айдженеров, не просто отходят от традиционных религиозных институтов, а все чаще полностью отказываются от религиозных убеждений. Эти тренды никак не связаны с изменением этнического или расового состава населения, хотя в отдельных случаях они в большей степени присущи белым американцам (по данным на 2016 год, каждый третий белый молодой человек никогда не молился и только 60 процентов верят в Бога). Ослабление и исчезновение религиозных убеждений означает, что уход из религии обусловлен отнюдь не только снижением доверия к религиозным институтам; люди все чаще целиком и полностью отказываются от религии.

В школе вот-вот начнется обед, поэтому шестнадцатилетний Макс уже ждет меня в коридоре рядом со своим учебным классом. Коротко стриженные темно-русые волосы и бело-серая рубашка делают его похожим на типичного подростка из далеких 1950-х. Впрочем, увлечения у него вполне современные: все свое свободное время он тратит на видеоигры. Когда я спрашиваю, ходит ли он в церковь, Макс отвечает коротко: «Нет». На мои вопросы о вере в Бога и молитвах он дает такие же короткие отрицательные ответы. Когда я спрашиваю, знает ли он, для чего нужна религия, он говорит:

Ну, она помогает, когда люди оказываются в сложных ситуациях. Типа, как в поговорке: «в окопах атеистов нет», там все молятся. Некоторых моих друзей родители заставляют ходить в церковь, но мои родители не религиозны.

Макс, шестнадцать лет

Интересно, что даже те подростки, которые продолжают молиться, зачастую не умеют это делать или не понимают суть молитвы.

Я перестала молиться, чтобы просто поблагодарить Бога. Я молюсь только если мне или кому-то еще что-то очень нужно. Честно говоря, я вспоминаю про молитву, только когда появляются проблемы, с которыми я не могу справиться.

Тиара, семнадцать лет

Некоторые придерживаются более традиционного подхода к молитве, но все равно молятся по своему. Во время молитвы я просто разговариваю с Богом. Я не встаю на колени и не веду себя «церковно». Молитва — это сугубо личное дело.

Марли, двадцать один год

Многие годы вера в загробную жизнь была единственным заметным исключением из общего тренда на снижение религиозности. В середине 2000-х подростки верили в существование жизни после смерти даже чаще, чем в 1970-е. Выходит, что молодежь хочет верить в загробную жизнь, но не хочет верить в Бога и ходить на церковные службы. Впрочем, начиная с 2006 года даже вера в жизнь после смерти пошла убыль. Получается, что последние миллениалы и все айдженеры значительно менее религиозны, чем первые миллениалы, причем в равной степени это касается всех религиозных верований (молитва; вера в Бога; вера в то, что Библия есть Слово Божие; вера в загробную жизнь).

Тинейджеры стали менее религиозными и по такому критерию, как признание важности религии. В 2015 году почти каждый четвертый десятиклассник и двенадцатиклассник заявил, что религия не играет никакой роли в их жизни и абсолютно не важна для них. Вплоть до 2000 года, когда начался спад, абсолютное большинство тинейджеров утверждали, что религия как минимум «немного важна» для них. В целом можно утверждать, что айдженеры являются самым нерелигиозным поколением за всю историю США.

Тем не менее религия до сих пор так или иначе присутствует в жизни большинства айдженеров. В то же время появилось много молодых людей, которые категорически не приемлют религию: они не посещают богослужения, не молятся и не верят в Бога. В этот сегмент молодежи входит каждый шестой восьмиклассник, каждый пятый десятиклассник, каждый четвертый двенадцатиклассник и каждый третий студент колледжа или молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Появление настолько беспрецедентно большого числа молодых людей, полностью оторванных от религии, вполне возможно, означает, что в недалеком будущем в Америке станет еще меньше верующих и появятся заброшенные церкви. Конечно, нам пока далеко до Европы, но мы ее уверенно догоняем.

Отношение современной молодёжи к религии

Улыбина Анна Александровна,

МБОУ «Сеяхинская школа-интернат»,

с. Сеяха, Ямальский район

Вначале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста,

и тьма над бездною,

и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

Невозможно себе представить развитие и формирование культуры российского общества, да и мира в целом, без христианства.

Молодежь… Почему именно молодежь рассматривается столь пристально? Да потому что именно современная молодежь является носителем культуры, в том числе и религиозной. Старшее поколение коренным образом отличается от молодых не только возрастом, но и взглядами на жизнь, отношением к людям, религии и многим другим. На сегодняшний день молодёжь России – это почти треть населения нашей страны. К категории молодёжи относятся граждане России от 14 до 30 лет.

Рассмотреть и понять отношение верующей и неверующей молодежи к религии, можно лишь учитывая наличие двух разнонаправленных тенденций. Повышение популярности религии, усиление ее роли и влияния религиозных институтов – это одна сторона, и развертывание процессов секуляризации и глобализации, утверждение в сознании людей в качестве глубинных мотивов жизнедеятельности нерелигиозных ценностей и идей – другая.

Начиная со второй половины XX века стали проводиться исследования религиозности молодежи. Одной из первых в постперестроечный период (февраль 1997 г.) всероссийских исследований религиозности современной российской молодежи стала работа С.А. Григоренко «Молодежные организации России и религия», в которой автор отмечал, что к верующим себя относят 39-46 % молодых россиян. Он указывал на размытость религиозных представлений, но не выделял, во что именно верят молодые люди.

Ретроспектива экономического кризиса 1998 года в России позволяет делать выводы по аналогии и прогнозировать развитие молодежи на данном этапе, ведь, как известно, в 2008 году вновь начался экономический кризис, причем уже мирового масштаба. Кризис августа 1998 года и последующие социально-экономические процессы серьезно не повлияли на собственно мировоззренческие (религиозные или атеистические) воззрения групп молодежи, но они проявились в особенностях отношения к тем или иным политическим событиям, экономическим и нравственным реалиям [1].

В XXI веке религиозная ситуация не претерпела сильных изменений, наблюдаются рост религиозности от самых маленьких до взрослых. Большая часть молодых людей заявляют о вере в Бога, идет ослабление позиции сознательного безверия, т.е. молодые люди не верят ни в какие сверхъестественные силы. Но все же религиозное мировоззрение у большей части молодых верующих, особенно тех, кто следует своеобразной «моде» (к примеру, стало «модным» посещать храм, носить крестик, поставить святым свечку в церкви, прилюдно перекрестится и т.д.) к внешней, показной религиозности, отличается нечеткостью и размытостью, неопределенностью, отсутствием ясного содержания.

На основании различных исследований можно сказать, что религиозность молодых людей значительно выросла. А что же исследования, которые мы с вами не проводили и в которых не участвовали?

Давайте сами попробуем разобраться и проанализировать сложившуюся ситуацию. У нас у всех есть родители, бабушки и дедушки, которые регулярно посещают церковь и соблюдают церковные обряды; практически у всех дома есть иконы, а в бумажниках и кошельках лежат всевозможные молитвы и обереги. С самого детства мы слышим от старших: «Не делай так, а то Боженька накажет». Неоднократно нам повторяли, что надо ходить в церковь, что надо чтить и жить по законам Божьим. Может поэтому в церкви можно увидеть столько молодёжи? Насильно никого не заставляют молиться, в церковь идут добровольно. Библия не была настольной книгой, но как-то само собой появляется интерес к ней. Появляется желание посетить службу, пообщаться с глубоко верующими людьми. Многое переняла молодежь у старшего поколения – значит ей это надо!

Молодёжь сохраняет веру в Бога, религию, которую пронёс русский народ через множество больших испытаний. Веру, которая выдержала период гонения, эру советского атеизма, период перестройки, когда молодое поколение было похоже на медведя-шатуна.

Но та ли это религиозность, которую нам проповедует православная церковь? Религии предписывают человеку определенные нормы поведения и ограничения; чтобы следовать какому-то из вероисповеданий, требуются усилия длиною в жизнь, как правило, каждое из них считает свои нормы лучшими, единственно спасительными и правильными. Сейчас же в молодежной среде с религией происходит любопытная трансформация. Во время сессии некоторые студенты бегут в церковь, чтобы поставить свечку об успешной сдаче экзаменов. Затем они вновь ведут типично «студенческий» образ жизни, не отличающийся от образа жизни средневековых студиозусов [2].

Отношение молодого поколения к религии перестало быть чем-то таинственным, высоко духовным, всё переросло в обыденное, никто уже не воспринимает религию как что-то сокровенное. Свободно говорим и пишем, а ведь это сокровенное – только МОЁ И БОГА…

В годы тяжелых испытаний тысячи солдат, идя в бой, тихо…молились…просили Бога о спасении и защите своих близких…

На уроках по окружающему миру и литературному чтению (4 класс) дети знакомятся с периодом почитания языческих богов, которых пытались задобрить на удачу, счастье, любовь, избавление от болезней. Богов почитали, с ними советовались, шли за помощью, искали защиты, находили облегчение, а сейчас….

Молодые люди начинают вести себя благочестиво лишь в критические моменты (или, как говорят, «когда петух клюнет») и считают себя глубоко верующими, при этом в повседневной жизни не соблюдают церковных канонов. И парадоксально то, что люди, считающие себя неверующими, с радостью отмечают такие церковные праздники, как пасха и рождество, ждут и задолго до наступления готовятся к ним. А в это время так называемые глубоко верующие пьют, наркоманят, сквернословят, иным словом ведут аморальный образ жизни.

Начиная с начальной школы, молодежь замечает в религии, а именно в христианстве, прежде всего, «красоту»: красивые одежды священнослужителей, храмы, купола, звон колоколов, горение свечей, крестик на шее. Молодёжь старше выбирает уже другое –венчание, красивый обряд, который сегодня становится все более и более популярным. Ведь это торжественный обряд под церковные песнопения и звон колоколов, и обряд «на удачу», который якобы «делает брак крепче». Впрочем, как показывает статистика, церковные браки столь же легко распадаются, как и браки без венчания [3].

Религия вышла на новую ступень, становится частью некой новой культуры. Но самое интересное, что мы не вспоминаем вековые устои и не восстанавливаем утраченное, а просто заимствуем из западных традиций. Например, не понятно, почему по российским просторам с размахом отмечают День святого Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика, хотя большая часть молодежи не знает истории этих западных праздников и совершенно не задумывается об их изначальном христианском смысле; духовенство же называет эти праздники «кощунственными».

Религия играет значительную роль в жизни современной молодежи: естественные желания и воображения, проявление субъективных переживаний. Но, несмотря на то, что возрастает потребность в религиозности у молодых людей, можно отметить низкий уровень знания содержания религии, не систематический, а скорее стихийный характер приобщения к ее традициям и обрядам, неспособность осознания психологического потенциала религии в нравственном самосовершенствовании. Парадоксально – ХОЧУ ВЕРИТЬ, НО ПОЗНАВАТЬ НЕ ТОРОПЛЮСЬ И НЕ СТРЕМЛЮСЬ. Вот тут и надо помочь, подтолкнуть молодежь к познанию, переосмыслению себя, окружающих, мира…

Сейчас роль и значение религии в жизни людей и общества стремительно возрастает. Огромное внимание уделяется религиозному мировоззрению личности и ее влиянию на улучшение общественной, индивидуальной жизни и психического здоровья человека. Государство задумалось о том, что надо как можно больше внимания уделить духовному воспитанию молодых. Идет восстановление храмов, монастырей, открываются семинарии, проходят встречи священнослужителей с молодыми, по телевидению транслируют служения, передачи, которые помогают разобраться в тех или иных вопросах.

Как следствие незнания религии, у молодежи формируется неверное мнение о том, что в рай можно попасть, если «заслужить» или «получить» пропуск в загробную жизнь сейчас (в этой жизни), а это эгоизм, пусть и в несколько иной форме.

Бог может и есть, не отрицаю, но ему не надо преклонения и постоянного внимания со стороны людей. В Библии говорится, что он любит людей, он принял мучения за них, и он хотел бы, чтобы люди жили хорошо. И в наших руках быть добрыми, щедрыми, честными, справедливыми, толерантными, любящими и т.д. Церковь учит людей добру, справедливости, человеколюбию… И нам решать: ПРИНЯТЬ или НЕ ПРИНИМАТЬ БОГА в СВОЁ СЕРДЦЕ…

Молодые! Именно в их руках сделать наш Мир значительно лучше, чище; не забывать, вернее, руководствоваться заповедями Библии…

Мне в храме нужно шесть свечей зажечь.

Одна – здоровье близких охраняет,

Вторая – Мир от бед оберегает,

Стараясь небо голубым сберечь.

Пусть третья всех ушедших вспомнит,

Кто нам так близок стал, увы, далёк.

Четвертая – теплом согреет души,

Перенеся туда свой огонёк.

У пятой свечки не простая роль:

Должны в семье расти детишки,

Не знать, не ведать слово «боль»,

Иметь игрушки и цветные книжки.

Ну и последняя свеча осталась.

Её поставив, Богу помолюсь

Чтоб жили долго, улыбаясь.

Братусь Б. С. Русская, советская, российская психология: конспективное рассмотрение / Б.С. Братусь. – М.: Флинта, 2000. – 386 с.

Грановская Р. М. Психология веры/ Р.М. Грановская. – СПб.: Речь, 2004. – 376 с.

Фрейд З. Будущее одной иллюзии / Психоанализ. Религия. Культура.–М.: Ренессанс, 1991. – 168 с.