невский пятачок почему так называется

ПЛАЦДАРМ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

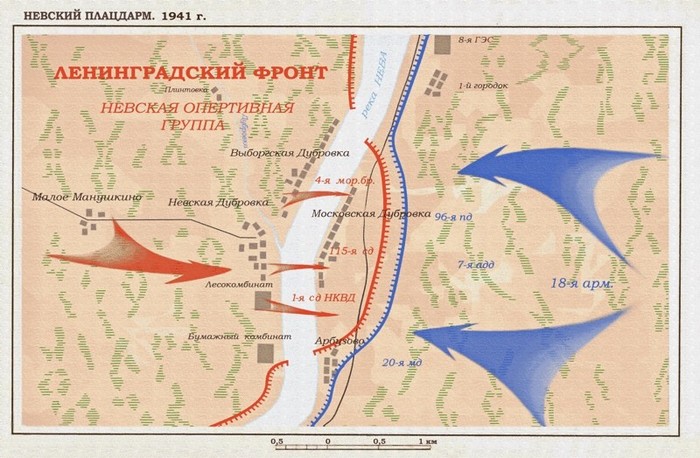

Плацдарм на левом берегу Невы, около поселка Московская Дубровка, контролируемого советскими войсками с сентября 1941 года по апрель 1942 года, а также с сентября 1942 года по февраль 1943 года. Наступая отсюда, части 8-й и 67-й армий планировали соединиться с частями Волховского фронта, прорвав тем самым Блокаду Ленинграда.

8 сентября 1941 года немецкие войска, взяв Шлиссельбург, замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Сразу же после этого советское командование поставило перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов задачу прорыва блокады. В ходе 1-й Синявинской операции части 54-й армии должны были прорвать оборону противника в районе Мги и Синявино и выйти к Неве. Одновременно с этим войска Ленинградского фронта должны были форсировать Неву и двигаться навстречу 54-й армии.

В ночь на 20 сентября солдаты 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и самодельных плотах пересекли Неву и захватили небольшой плацдарм шириной около двух и глубиной до полутора километров. На левом берегу Невы начались ожесточенные бои, развить успех советским войскам не удалось, однако и немецкие части, истощенные в сражении, не смогли ликвидировать плацдарм. Наступление частей Волховского фронта также не увенчалось успехом. Части 54-й армии продвинулись всего на 5-10 километров, после чего увязли в немецкой обороне. На несколько месяцев на данном участке боевых действий установился своеобразный статус-кво.

В октябре 1941 года советские войска предприняли множество попыток развить наступление с плацдарма, однако к этому времени немцы успели подготовить мощные оборонительные позиции. Через некоторое время само поддержание плацдарма стало затруднительным, из-за постоянных обстрелов через реку переправлялись только ночью, снабжение и эвакуация раненых была затруднена, тела погибших зачастую хоронили на самом «пятачке».

«К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были забиты замерзшими трупами. Они лежали на всей площади «пятачка», там, где их настигла пуля или осколок. Трудно об этом вспоминать, но так было: укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось разместиться, было вместо наката перекрыто окоченевшими трупами, трупами были частично выложены стены, амбразуры для ведения огня были оборудованы между трупами, уложенными вдоль окопов вместо бруствера. Вся площадь пятачка представляла собой кладбище незахороненных солдат и офицеров» (из воспоминаний Юрия Пореша, участника боев на «Невском пятачке»).

Начавшийся в апреле 1942 гожа ледоход почти полностью прервал сообщение частей на пятачке с «большой землей». В конце месяца на плацдарме оставалось меньше тысячи советских солдат. Вечером 24 апреля немцы начали наступление на плацдарм. Несмотря на ожесточенное сопротивление советских солдат, к концу апреля плацдарм был ликвидирован.

Воссоздание «Невского пятачка» (сентябрь 1942 – февраль 1943)

К этому моменту войска Волховского фронта уже попали в окружение противника и не могли дальше развивать наступление. В связи с этим 5 октября было принято решение об отводе войск, занимавших плацдарм на правый берег Невы. Однако вскоре после отхода было обнаружено, что немцы не занимают составленные советские позиции. В результате 8 октября на пятачок высадилась рота из 114 добровольцев, которая вновь заняла покинутый плацдарм. К этому времени немцы «опомнились» и попытались ликвидировать «пятачок», однако добровольцы смогли отразить все атаки. 20 октября на «пятачок» прибыло подкрепление, после чего здесь на несколько месяцев установилось относительное затишье.

Итоги

Несмотря на то, что советские наступления, проводимые с «Невского пятачка», также как и все попытки советских войск деблокировать Ленинград до января 1943 года закончились провалом, они сыграли важную роль в стратегическом плане. Немецкое командование было вынуждено перебрасывать сюда дополнительные силы как из-под Ленинграда, так и из других участков фронта. В результате этого была существенно ослаблена немецкая группировка, ведущая наступление на Сталинград, а кроме того, немецкое командование было вынуждено отказаться от наступления на Ленинград летом 1942 года. Наступление советских войск в январе 1943 года также завершилось успехом во многом потому, что противник усилил оборону в районе «Невского пятачка» за счет других участков фронта, в которых в результате и был осуществлен прорыв немецкой обороны.

Потери

Точные потери советских войск до сих неизвестны, по разным подсчетам они составляют от 50 до 200 тыс. человек. Немецкие потери оцениваются в диапазоне от 10 до 40 тыс. человек убитыми.

В настоящее время на территории «Пятачка» действует мемориал, здесь установлено несколько памятников, в деревне Дубровка на другом берегу реки открыта церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», а также музей Невский Пятачок.

Невский пятачок

В истории обороны Ленинграда есть эпизод, который долгое время оставался малоизвестным. Это оборона «Невского пятачка». Крохотный по военным меркам плацдарм обильно полит кровью бойцов и командиров Красной армии…

Вся земля на этом месте была выжжена, а по количеству найденных снарядов, оружию и другой техники на квадратный метр нет мест, аналогичных Пятачку. Многое из этого так и не было извлечено. Весь плацдарм был изрыт траншеями и противотанковыми рвами, и даже спустя 75 лет многие следы остались на земле. Также на этой местности до сих пор не растут деревья, а лес начинается только через 800 метров от реки.

ХХронология: начало

20 октября 1941 г. по приказу Ставки ВГК войска Ленинградского фронта (Невская оперативная группа, 54-я и 55-я армии) начали новую операцию по прорыву блокады Ленинграда.

Замысел операции оставался прежним — встречными ударами Невской оперативной группы, наступавшей с запада, и 54-й армии, наступавшей с востока, при содействии частей 55-й армии прорвать блокаду Ленинграда.

Для выполнения поставленной задачи на плацдарм были переброшены подкрепления. До конца октября этими силами Невская оперативная группа не раз атаковала противника, но так и не смогла добиться существенных успехов. Кроме того, к этому моменту резко осложнилась обстановка на тихвинском направлении в результате немецкого наступления. Командование фронтом приняло решение временно приостановить операцию, а план наступления — скорректировать.

8 ноября Сталин, обеспокоенный медленным темпом развития операции, в телефонном разговоре по прямому проводу c М. С. Хозиным и А. А. Ждановым потребовал «пожертвовать несколькими дивизиями», для того чтобы наконец «пробить себе дорогу на восток» и спасти Ленинград. Для этого И. В. Сталин посоветовал «составить один или два сводных полка» из смелых людей, которые смогут потянуть за собой и остальную пехоту.

Советские части несли большие потери даже в дни относительного затишья, поскольку весь плацдарм простреливался насквозь артиллерией и стрелково-пулемётным огнём противника и являлся, по сути, передним краем. Большие потери несли даже части, не участвовавшие непосредственно в боях за плацдарм.

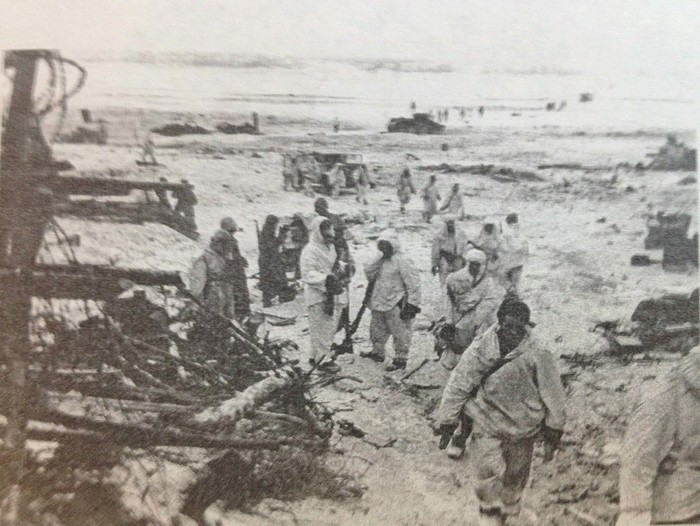

Подготовка к переправе через Неву в районе Выборгской Дубровки. Октябрь 1941 г.

Ежедневно на защитников «пятачка» обрушивалось до 50 000 снарядов, мин и авиабомб. Потери стрелковых частей достигали 95 % от первоначальной численности. Причём большую часть общих потерь составляли потери безвозвратные, поскольку эвакуация раненых на правый берег была затруднена. Переправа с одного берега на другой до середины ноября осуществлялась в основном ночью, а после образования на Неве прочного ледяного покрова — в сумерках или даже днем, поскольку ночью был очень велик риск попасть в полынью и утонуть.

на Неве начался ледоход, который существенно затруднил связь гарнизона «пятачка» с основными силами Невской оперативной группы на правом берегу. Немецкое командование приняло решение воспользоваться этим и ликвидировать плацдарм. Операция получила кодовое наименование «Загонная охота» (нем. Drueckjagd).

Когда плацдарм уже был в наших руках, они сделали безнадежную попытку переправиться через Неву на лодках, чтобы перейти в контратаку. То, что не было уничтожено при переправе, завершено было при высадке. Не знаешь чему больше удивляться: безумству тех, кто отдал приказ на эту безнадежную операцию, или мужеству смертников, выполнявших его.

— Из дневника унтер-офицера 227-й пехотной дивизии Вольфганга Буффа.

К 29 апреля большинство очагов сопротивления на плацдарме были уничтожены, однако отдельные бойцы продолжали сопротивление до начала мая. Большинство защитников плацдарма погибли или попали в плен (по советским данным — 972 человека), только 123 человека сумели переплыть Неву и спастись. Согласно немецким сводкам общие потери советской стороны в этих боях составили 1400 человек. В плен были захвачены 342 человека (по другим данным − 117), в том числе трижды раненый командир 330-го полка С. А. Блохин.

ВВозвращение советским войскам и прорыв

В начале сентября было принято решение силами Невской оперативной группы форсировать Неву на участке Анненское — 1-й Городок, а в дальнейшем наступать в сторону Синявино. Однако наспех подготовленная операция сразу же провалилась.

Противотанковый ров у Невского пятачка

12 сентября Ставка ВГК приказала прекратить операцию, «так как Ленинградский фронт оказался неспособен толково организовать форсирование р. Невы и своими действиями глупо загубил большое количество командиров и бойцов». На подготовку нового наступления войскам Невской оперативной группы отводилось две недели. К концу сентября был подготовлен очередной план форсирования Невы.

К этому моменту наступавшие с востока части Волховского фронта в результате немецкого контрнаступления оказались в критическом положении и шансов на прорыв блокады уже не оставалось. Однако операция Невской Оперативной группы заставила немецкое командование перебросить 28-ю егерскую дивизию из района Синявина для усиления обороны на Неве, что несколько облегчило положение окруженной группировки Волховского фронта.

26-го сентября советские войска начали форсирование Невы и сумели закрепиться на левом берегу в нескольких местах.

Ленинградский фронт; лето 1943 г. Артиллерийская точка в районе Невской Дубровки. Фото Кудоярова Б.П.

Однако эффективный огонь советской артиллерии с правого берега наносил значительные потери противнику и остановил его дальнейшее продвижение. 21 ноября, получив подкрепление, защитники плацдарма перешли в контрнаступление и к 22 ноября восстановили первоначальную линию обороны. Немецкая операция по ликвидации плацдарма закончилась провалом.

Район переправы через р. Нева.

Ленинградский фронт; январь 1943 г. Операция «Искра»

На протяжении месяца (с января по февраль) советские войска выполняли поставленные операцией «Искра» цели. 13 февраля части 67-й армии перешли в наступление большими силами. Преследуя отступающего противника, к утру 17 февраля основные силы 67-й армии вышли к Невскому пятачку и соединились с 138-й бригадой. Успех был достигнут благодаря эффективной артиллерийской поддержке.

В конце 1990-х — начале 2000-х активизировались черные копатели и официальные поисковые группы. К концу 2000-х артефакты времён боёв практически перестали встречаться на поверхности. Однако особенности местности — чередование заболоченных полос, твердого грунта, богатого песком, и болота — позволяют утверждать, что останки большинства солдат и большая часть снаряжения погребена здесь навсегда.

Невский пятачок (22 фото)

Характерно, что в Германии о тяжелейших боях за Невский пятачок мало что известно. Казалось бы это странно. Ведь в нашей литературе потери немцев на пятачке описаны, как огромные. Тем не менее, в «Военном дневнике» начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф.Гальдера (Москва, ОЛМА-ПРЕСС, 2004 г.) Невский плацдарм, как конкретная военная цель, обойден вниманием. В завуалированной форме, однако, он фигурирует, как «атаки местного значения на Ладожском участке фронта» (запись Гальдера от 2.11.41 г.)

Видимо, на уровне верховного командования вермахта этот крохотный участок суши, отвоеванный с таким трудом и с такими потерями нашими войсками, был занозой, достаточно болезненной, но не смертельной? Но значит ли это, что немецкое командование недооценивало опасность расширения советскими войсками плацдарма на левом берегу Невы?

Ответ на этот вопрос удалось найти в немецкой книге «Дневниковые заметки и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба (Штутгарт, 1976 г.). В ней командующий группой армий «Север» тридцать три раза уделяет внимание данному участку фронта, что свидетельствует о его серьезной озабоченности обстановкой в этом районе.

Истории немецких дивизий, блокировавших плацдарм с сентября 1941 по февраль 1943 годов, также достаточно полно освещают этот вопрос. К сожалению, они стали доступными лишь в последние годы, и до сих пор еще полностью не изучены.

Для нас же, жителей блокадного Ленинграда, и сегодняшних санкт-петербуржцев, Невский плацдарм остается одновременно героической и трагической памятью о 900-днях блокады. Анализируя ход боев на Невском пятачке, задумываешься о том, что предшествовало его образованию. При этом интересно сопоставить наши и немецкие данные.

Второй вопрос:

– делали ли они конкретные попытки переправиться на другой берег, и если да, то в составе каких подразделений?

У авторитетных немецких военных историков В.Хаупта и Х.Польманна, упоминаний о попытках форсирования Невы в сентябре 1941 года нет, что наводит на мысль об отсутствии детальных планов и разработок на уровне верховного командования вермахта. За 60 последующих лет в военных архивах Германии и США пока так и не обнаружено карт, схем и даже приблизительных описаний плана переброски немецких войск на другой берег Невы. Но означает ли это, что таких мыслей вообще не было? Изданная в Германии в 1997 году «Хроника и история 20-й моторизованной немецкой дивизии(вышедшей к Неве в конце августа 1941 года-Ю.Л.)», этот вопрос проясняет следующей записью:

Подтверждением реальности таких намерений немцев являются воспоминания И.С.Сазонова из книги «Невский пятачок» (Лениздат, 1977 г.): «31 августа мелкие подразделения противника пытались у Ивановских порогов переправиться на наш берег. Вечером, 2 сентября около взвода гитлеровцев на лодках переправились через Неву, чтобы захватить маленький остров у д. Кузьминки. В ответ на наш огонь немцы, повернув лодки, стали поспешно уходить».

Желание переправиться через Неву, без сомнения, было у верховного командования вермахта большим. Об этом, в частности, свидетельствует такая запись из «Военного дневника» Ф. Гальдера 5.10.1941 г. »На Карельском фронте действуют лишь незначительные финские силы, которые, однако, смогут начать наступление, если мы форсируем Неву». Немцы отказались от дальнейших попыток форсирования Невы, убедившись, что получат достойный отпор, так как на правый берег реки постепенно подтягивались советские войска. Кроме того, к тому времени Гитлер уже определился с судьбой Ленинграда, решив уморить его голодом блокадного кольца, и начал перебрасывать ударные силы на Москву.

Именно в этих местах через 20 дней начнут форсирование Невы наши подразделения, учитывая, что и на той стороне находятся подготовленные дороги, ведущие на соединение с войсками Волховского фронта, от которых их отделяли лишь 12-15 километров. Но преодолеть их удастся лишь через полтора года жестоких, кровопролитных боев.

Возможно, именно это и помогло успешно преодолеть Неву в темную, дождливую ночь с 19 на 20 сентября десантникам капитана Василия Дубика из 115-й стрелковой дивизии. Бесшумно высадившись на левом берегу у Московской Дубровки, они бросились в первую траншею. Захваченные врасплох немецкие солдаты из 20-й моторизованной дивизии, на первых порах не могли оказать серьезного сопротивления. Расширяя плацдарм, десантники пробились к шоссейной дороге Ленинград-Шлиссельбург и завязали бой на подступах к Арбузову. Двое суток они вели отчаянные схватки с врагом, надеясь на обещанную помощь. Почти все во главе с Дубиком погибли. Где похоронен первый герой пятачка, сегодня неизвестно, хотя очевидцы утверждают, что перенесли его на правый берег и предали земле с воинскими почестями.

Но и немецкая 20-я моторизованная дивизия с приданными ей 424-м полком 126-й пехотной дивизии и 287-м полком 96-й пехотной дивизии оказалась внезапно в затруднительном положении. Растянутые по фронту от Шлиссельбурга до Отрадного подразделения (до 10 км на батальон) не в состоянии были воспрепятствовать закреплению наших солдат на левом берегу. В течение нескольких дней дивизия потеряла убитыми и ранеными 530 человек. Не помог ей и приданный с этой целью батальон 8-й танковой дивизии, потерявший четыре танка.

Немецкое командование начало осознавать серьезность этого участка фронта и опасность возникшей ситуации. Хроника 20-й моторизованной дивизии фиксирует: «Становится ясным намерение противника за счет усилившихся попыток переправы через Неву прорвать блокаду Ленинграда в тесном взаимодействии с силами, атакующими с восточного направления». Прибывшему в Шлиссельбург 24 сентября представителю ставки верховного командования вермахта генералу Паулюсу докладывают, что войска измотаны беспрерывными ожесточенными боями, а 20-я моторизованная дивизия больше не способна на наступательные действия. Покидая в начале октября Невский участок фронта, дивизия имела убитыми и ранеными 2411 солдат из 7000 человек боевого состава.

Тем не менее, немецкому командованию Невского участка фронта удалось добиться главного: пятачок был локализован, пристрелян вместе с местами переправ на другом берегу, а обстановка взята под контроль. Немецкие пехотные батальоны получили возможность для оборудования позиций, установки проволочных заграждений и планомерного минирования восточного берега Невы.

Большие потери были в 20-й дивизии НКВД, 123-й отдельной танковой бригаде и других частях. Исходя из этих цифр, становится ясно, как могли одновременно до девяти дивизий и бригад находиться на крохотном участке земли, нарушая все нормативы, предусмотренные боевым уставом. Соединениями их можно было назвать лишь условно. Фактически они были выбиты до состояния рот.

Но и немцам был нанесен большой урон. 96-я пехотная дивизия, переброшенная в конце сентября на Невский участок фронта, имела к началу ноября потери в ротах до 40 человек убитыми и до 70 человек ранеными. Оценивая те бои, Х.Польманн в «Истории 96-й пехотной дивизии» (Бад Наухайм, 1959 г.) отметил, что «русские продемонстрировали удивительное умение в создании плацдармов и необыкновенное упорство в их удержании».

Наступил 1942 год. Пятачок держался, хотя и уменьшился до двух километров по фронту и 600 метров в глубину. Измотанные боями и ослабленные потерями остатки советских дивизий были выведены на правый берег Невы. Их сменили 10-я стрелковая дивизия и отдельные подразделения 177-й дивизии.

В марте на левом берегу Невы оставался лишь один 330-й полк 86-й стрелковой дивизии, в котором было не более 480 бойцов. Вместе с приданными ему 2-й ротой 120 саперного батальона и 4-й ротой 169-го минометного дивизиона и других мелких подразделений его численность была доведена до 600 человек. Незадолго до весеннего ледохода на Пятачок были дополнительно переправлены еще около 500 бойцов из состава 284-го стрелкового полка. Общая численность обороняющихся составила около 1000 советских солдат.

24 апреля лед на реке затрещал. В тот же день командование немецкой 1-й пехотной дивизии приступило к ликвидации плацдарма. Операция 1-го пехотного полка, усиленного за счет подразделений 43-го пехотного полка и 1-го саперного батальона, включала два этапа: захват так называемого коридора (северная часть пятачка) и последующее уничтожение его целиком. Для этого дополнительно была обеспечена мощная артиллерийская поддержка силами 1-го артиллерийского полка, 2-го дивизиона 196-го артиллерийского полка и 2-й батареи реактивных минометов 9-го отдельного артиллерийского дивизиона.

В 20 часов 20 минут 24 апреля внезапной атакой немцам удалось прорваться к берегу Невы и закрепиться там. Огневые точки, окопы переднего края были уничтожены мощным артиллерийским огнем. Последнее подкрепление защитникам пятачка поступило 26 апреля. Это были две роты 284-го полка. Вместе с ними, судя по донесениям из архива Министерства обороны, бой на плацдарме на заключительном этапе вели 382 советских солдата.

С утра 27 апреля подразделения 330-го и 284-го полков отошли к центру плацдарма на 300-400 метров. Вся прибрежная часть Невы оказалась в руках немцев. Создалась критическая ситуация. Последнее, что видели с правого берега Невы, это кусок маскировочного халата, на котором крупными буквами было написано: «Помогите».

Унтер-офицер В.Буфф из 227-й пехотной дивизии, корректировавший в те дни огонь по пятачку, записал в своем дневнике: «Операция на плацдарме 27 апреля, в которой мы участвовали, стоила противнику по сообщению командования сухопутных сил 1400 убитых, 9 орудий и 6 танков. Когда плацдарм был уже в наших руках, русские сделали безнадежную попытку переправиться через Неву на лодках, чтобы перейти в контратаку. То, что не было уничтожено при переправе, было завершено при высадке. Не знаешь, чему больше удивляться: безумству тех, кто отдал приказ на эту безнадежную операцию, или мужеству смертников, выполнявших его. Погибшие русские были в большинстве своем молодыми парнями в возрасте 16 – 19 лет, но и у нас были тяжелые потери».

В октябре 2004 года мне довелось поработать в немецком городе Фрайбург в архиве вермахта, где имелись, наряду с другими, документы 1-й пехотной дивизии с картами о проведении этой операции. В них я нашел, в частности, подтверждение тому, как наше командование пыталось помочь защитникам Пятачка. В приказе по 1-й пехотной дивизии от 29.4.42 г. так говорится об этом:

Так закончился первый полугодовой этап наиболее кровопролитной борьбы защитников Невского плацдарма.

Последующие месяцы в весенний и летний периоды 1942 года участок Невского фронта, а вместе с ним и территория бывшего Невского пятачка последовательно занимались подразделениями 12-й танковой, а затем и 28-й легкой егерской дивизиями вермахта. Осенью им на смену прибыла «крымская» 170-я пехотная дивизия.

«Только старые командиры, познавшие бойню Первой мировой войны, могли припомнить, что видели нечто подобное Невскому плацдарму. Лишь изредка торчал раздробленный пень дерева на земле, перепаханной тяжелой артиллерией, реактивными минометами и авиабомбами. Подбитые танки стояли возле глубоких воронок и окопов, ведущих к русским траншеям. Из стен окопов торчали руки и ноги убитых русских солдат. Все остальное было засыпано землей после взрывов снарядов. Кругом были минные заграждения». Такое описание дает Х. Кардель в «Истории 170-й пехотной дивизии» (Бад Наухайм, 1953 г.)

9 сентября 1942 года была предпринята попытка силами стрелкового батальона переправиться на левый берег Невы в районе Московской Дубровки. Однако она не удалась. В ночь с 25 на 26 сентября началось форсирование Невы сразу в нескольких местах. Удачной оказалась попытка захвата небольшого плацдарма у деревни Арбузово, рядом с тем местом, где ранее был Невский пятачок. Так началось его второе рождение. За ночь удалось перебросить передовые группы 70-й, 86-й, 46-й стрелковых дивизий и 11-й отдельной стрелковой бригады. На какое-то время на левом берегу возникла неразбериха: в снарядных воронках, почти что рядом с советскими бойцами, укрывались немецкие пехотинцы. Опасаясь попасть по своим, ни та, ни другая сторона временно не использовала артиллерийские средства. В течение следующего дня пятачок восстановил свои прежние границы.

В ночь на 6 октября по приказу советского командования Невский плацдарм был временно оставлен. Два дня на том берегу не было никого из наших бойцов. И удивительное дело: в течение двух суток, не снижая плотности огня, немцы усиленно долбили «гнойник дивизии», как они называли пятачок, снарядами и минами, ни разу не осмелившись его атаковать. Не обнаружило командование немецкой 170-й пехотной дивизии и повторного занятия пятачка сводной ротой из добровольцев 70-й стрелковой дивизии в ночь на 8 октября. 11 октября подразделения 46-й стрелковой дивизии сменили эту роту, и оставались на плацдарме до окончания его существования в феврале 1943 года. За это время они отразили до 300 атак противника.

12 января 1943 года началась операция «Искра», завершившаяся 18 января долгожданным прорывом блокады Ленинграда. Однако наступление с Невского плацдарма вновь не имело успеха. Подразделения 46-й стрелковой дивизии смогли продвинуться лишь на 600 метров. Памятуя о предыдущих тяжелых боях, немецкое командование сосредоточило на этом участке фронта два полка 170-й пехотной дивизии, оголив зато район Марьино. Именно там и был осуществлен первый успешный прорыв 136-й стрелковой дивизии.

Так что Пятачок, выполнил свою важную роль в прорыве блокады, стянув на себя значительные силы немецких войск и заставив их ошибиться в выборе направления главного удара советских войск.

17 февраля 1943 года немцы под угрозой окружения оставили позиции перед Невским пятачком. Выполнив свою задачу, Невский плацдарм прекратил существование, которое в общей сложности продолжалось около 400 дней блокады Ленинграда.

С 1975 года в нашей справочной и военно-исторической литературе утвердилась цифра о 200.000 советских солдатах, погибших на Невском пятачке. Цифра явно заказная, из газеты «Правда» к очередному юбилею Победы. Видимо, кому-то захотелось таким образом показать преимущество нашего горя над немецким.

К сожалению, наверное, никогда не удастся точно установить число погибших. Но реально оценивать ситуацию надо, отделяя потери в боях за овладение плацдармом и на самом Пятачке.

Самые крупные потери несли наши войска на правом берегу Невы в местах переправ и при форсировании реки. Здесь были сконцентрированы все силы атакующей стороны. В этот момент солдат еще не был готов к бою и оставался полностью беззащитным, не имея возможности укрыться от артиллерийского огня противника. А именно от него был наибольший урон.

Уже к концу сентября 1941 года немцы подвели к Неве 20-й дивизион артиллерийско-инструментальной разведки 20-й моторизованной дивизии, который с точностью до метра просчитал данные по всем участкам переправ советских войск. После чего были созданы три артиллерийские группы: «север», «центр» и «юг», расположившиеся на Невском фронте от Шлиссельбурга до Отрадного. Крупнокалиберная артиллерия, в том числе специально доставленные французские 150-мм гаубицы и 210-мм минометы, были укрыты на Келколовских высотах. Из района Синявино огневую поддержку оказывали орудия 227-й пехотной дивизии.

Большие потери среди наших войск вызывала вражеская авиация из состава немецкого 1-го Воздушного флота, так как у советской стороны особенно в начальный период не было в достаточном количестве средств противовоздушной обороны.

Оценочно можно все-таки ориентироваться на цифру в 50.000 советских солдат, погибших на самом Невском плацдарме, учитывая при этом, что были не только периоды наивысшего напряжения боев, но и отдельные паузы, когда в основном велась снайперская война. Не следует забывать, что полгода: с конца апреля до середины сентября 1942 года территория пятачка была в руках немцев. Необходимо также помнить о том, что из-за своих крошечных размеров (около двух километров по фронту и до 800 метров в глубину) практически не было возможности размещения там большого количества войск.

Немецкие потери убитыми в боях за Невский плацдарм составляют оценочно около 10.000 солдат. Все эти данные подлежат тщательному уточнению. Но хорошо бы их считать отправными, поскольку они в любом случае реальнее тех, что фигурируют в официальных источниках.

Бои за Невский плацдарм уходят в историю вместе с его участниками. А вместе с ними постепенно стирается память о тех событиях. Это естественный, хотя и грустный процесс. Поэтому сегодня все более актуальным становится вопрос, как продлить эту память.

Все танки у Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» настоящие, поднятые из Невы (за исключением Т34-85 у дороги на постаменте), очищенные от ила они своим ходом добирались до музея. Здесь приведены только подлинные фотографии и современные фотографии реально воевавшей техники.