религия и уровень жизни

Богатые реже молятся

Именно это и сделали социологи. Исследовательский холдинг Ромир обнародовал результаты опроса, проведенного как в России, так и во многих других странах мира в рамках масштабного ежегодного международного опроса Ассоциации Gallup International/WIN «Глобальный Барометр Надежды и Отчаяния» («Global Barometer on Hope and Despair»). Опрос охватывал большую часть населения земного шара (порядка 70%) и уже этим особо интересен. В опросе, согласно социологической выборке, участвовали 50 тысяч жителей Земли в 57 странах мира. Россиян социологи Ромир опрашивали по национальной вероятностной выборке с помощью личных, телефонных и онлайновых интервью.

В ходе опроса респондентам задали одинаковый вопрос: «Вне зависимости от того, посещаете ли Вы места общественного богослужения или нет, Вы считаете себя религиозным человеком, нерелигиозным человеком или убежденным атеистом?»

Соответственно и страны мира по уровню религиозности поделились на «богатых» и «бедных». Это наглядно видно на графике, который по итогам опроса нарисовали социологи.

В России показатели религиозности оказались следующими: 55% религиозных, 26% нерелигиозных, 6% атеистов и 13% затруднившихся с ответом. При этом стоит заметить, что доля россиян, называющих себя религиозными, за последние 7 лет, с момента последнего аналогичного опроса, практически не изменилась. В 2005 году религиозными себя считали 57% россиян, а атеистами называли себя 4% населения.

Сильно выросло число верующих (на 4-6 процента) за последние семь лет только в Македонии, Сербии, Румынии, Молдавии, Пакистане и Малайзии. Но индекс религиозности в этих странах и в 2005 году был выше 70-75%. Да и обстановка способствовала, со всеми известными трагедиями и потрясениями.

Истину, что богатые, благополучные и здоровые реже плачут и с меньшей охотой молятся, все эти цифры только подтверждают.

Андрей Милехин, президент холдинга Ромир, директор-координатор Gallup International/WIN по России, СНГ и Восточной Европе:

Юлия Синелина, доктор социологических наук, руководитель отдела социологии религии ИСПИ РАН:

Важное значение для уровня религиозности имеет и ситуация, когда религия является определяющим фактором самоидентификации в условиях сложной политической и межконфессиональной ситуации либо на границах страны, либо внутри нее, как это происходит в Сербии, Македонии, Ираке и Пакистане. Иначе говоря, ситуация потенциальных или реальных межрелигиозных конфликтов, существование на линии религиозного фронтира с некой «враждебной» культурой, как правило, влияет на повышение уровня религиозности. В таких условиях долгое время существовала и Польша, и до сих пор она одна из самых религиозных стран Европы.

Как связаны религия и благосостояние

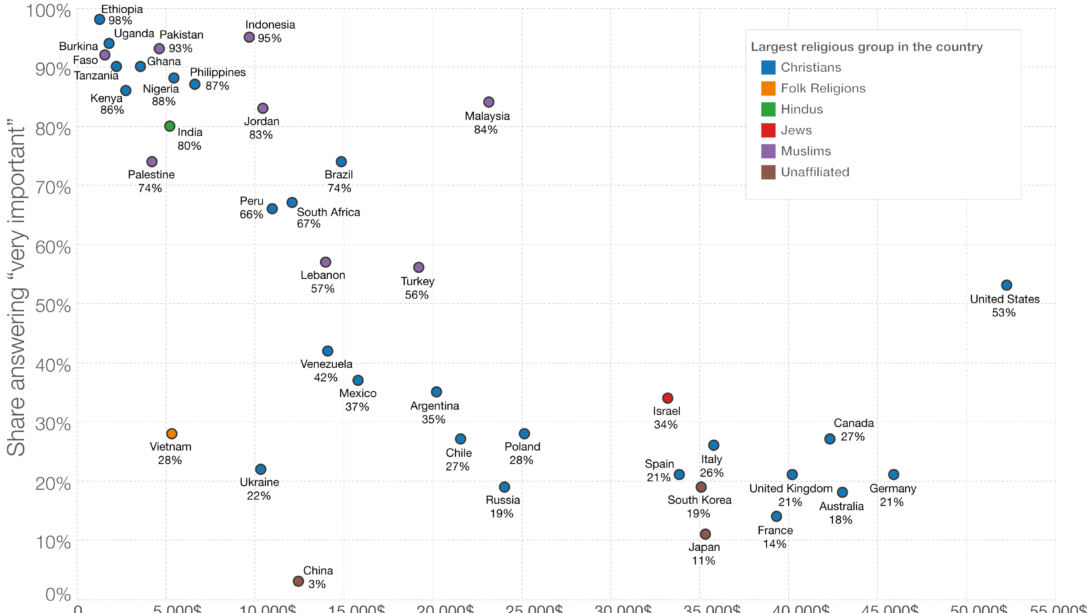

Аналитики агентства Our World in Data, исследуя экономический рост, установили интересную взаимосвязь между богатством и отношением к религии.

На графике ниже показана взаимосвязь между показателем ВВП на душу населения и важностью религии для жителей разных стран. Оказалось, что в жизни жителей бедных стран религия играет более важную роль, чем в жизни жителей богатых стран.

В бедных странах больше верующих, чем в богатых

Есть исключения, но отчетливо видна следующая тенденция: чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче — тем менее важной является религия для граждан.

В богатых Японии, Германии, Южной Корее, например, меньше пятой части населения считает религию важной, тогда как в бедной Эфиопии 98% граждан религиозны.

Почему есть такая зависимость? У исследователей есть ответ на этот вопрос.

Религия тормозит экономический рост

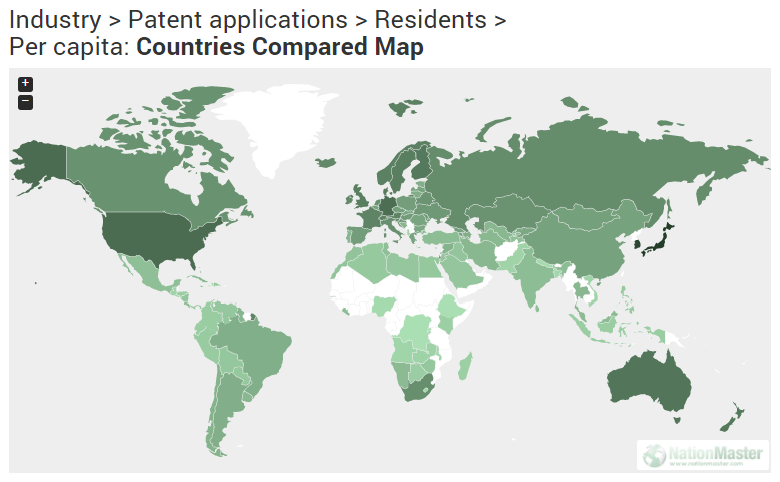

Экономика растет в основном за счет инноваций. Интернет, электричество, самолет — эти идеи возникли вовсе не от веры в то, что гроза — это гнев, а дождь — это слезы божьи. Их придумали ученые и изобретатели. Эфиопия, Уганда, Буркина-Фасо, Пакистан — очень религиозные страны, но у них одни из самых низких показателей количества патентов на душу населения.

Обратный пример — Япония. Граждане тут не сильно религиозны — лишь 11% считают ее значимой в своей жизни. Однако японские студенты занимают первое место среди стран ОЭСР в рейтинге знания точных наук. Поэтому количество патентов на душу населения в Японии — одно из самых высоких в мире. Как следствие, Япония — это страна скоростных поездов и роботов.

Бизнес-активность не оставляет времени на молитвы

Экономика работает тогда, когда люди активно зарабатывают и тратят деньги, и обычно тратят на это значительное количество времени. Ценность этого времени измеряется доходами. Поэтому длительные службы в храмах, молитвы, обряды, которые отнимают время у работы, с экономической точки зрения нецелесообразны.

Посмотри на график еще раз. Европейцы много зарабатывают, и для них счет в банке важнее Библии. В то время как доходы индусов в 9 раз ниже европейских. Потому что Индия — страна с множеством религий, ежегодно десятки, если не сотни религиозных праздников и фестивалей занимают миллионы верующих.

Появилось много других активностей, кроме религии

Страны из левого верхнего угла графика, за редким исключением, не сильно урбанизированы. Тогда как мегаполисы в развивающихся экономиках Востока обрастают агломерациями.

Города исправно выполняют роль площадки для клубов по интересам. Общественное значение религиозных общин постепенно отходит в историю. Когда ты думаешь, как провести время после работы, вряд ли ты пойдешь в церковь. Религиозные общины проигрывают в увлекательности посиделкам с друзьями в пабе, походам в кино на блокбастеры или покатушкам на велике.

Но не стоит делать поспешных выводов. В тех же Штатах, несмотря на постоянный рост экономики и высокий уровень жизни, больше половины жителей считают религию неотъемлемой частью своей жизни. Выбиваются из общей тенденции и страны бывшего соцлагеря, в частности, Украина и Вьетнам — будучи не самыми развитыми, они имеют низкую религиозность. К тому же, Китай — самая атеистическая страна, по версии Open World in Data, вовсе не самая богатая.

Важно понимать, не вера в бога порождает бедность, а бедность делает людей более религиозными. Религия популярна в бедных странах потому, что дает простые ответы на сложные вопросы: почему одни бедные, а другие богатые? Что будет после смерти? Как правильно прожить жизнь, чтобы стать успешным? Поэтому во время кризисов и потрясений уровень религиозности растет и растет.

Не надо ожидать благодати после смерти, её нужно создавать при жизни.

Высокий уровень религиозности населения не способствует процветанию общества

Комплексный анализ множества социально-экономических показателей в 17 процветающих странах «первого мира» не подтвердил гипотезу о том, что высокий уровень религиозности населения способствует благополучию общества. Напротив, по совокупности всех доступных показателей наиболее религиозные общества оказались наименее благополучными.

Среди социологов нет единого мнения о том, какую роль — положительную или отрицательную — играет религия в современных высокоразвитых обществах (см. публикацию) Одни авторы утверждают, что массовая вера в Бога (или богов), поощряющих высокоморальное поведение и наказывающих за грехи, способствует общественному благополучию (снижению преступности, коррупции, экономическому процветанию и так далее). Другие исследователи доказывают, что разумная политика светских правительств гораздо важнее для процветания общества, чем массовая религиозность населения. Некоторые факты указывают и на возможное негативное влияние религиозности. Серьёзных научных исследований по данному вопросу проведено очень мало, причём ни в одном из них не были учтены одновременно все значимые (и доступные для анализа) социально-экономические показатели. Отчасти это связано с тем, что изучение подобных вопросов часто наталкивается на разнообразные препятствия морально-этического и политического характера.

Этот пробел попытался восполнить Грегори Пол (Gregory Paul) — независимый американский исследователь с весьма широким кругом интересов, простирающихся от палеонтологии до социологии и религиоведения. В своей новой статье, опубликованной в научном журнале Evolutionary Psychology (The Chronic Dependence of Popular Religiosity upon Dysfunctional Psychosociological Conditions — файл PDF), Пол приводит результаты комплексного кросс-национального анализа, целью которого была проверка двух альтернативных гипотез о влиянии массовой религиозности на общественное благополучие. Первая из этих гипотез («The Moral-creator Socioeconomic Hypothesis») постулирует сильное положительное влияние массовой веры в Бога (богов), неравнодушных к вопросам морали, на социально-экономическое благополучие общества. Вторая гипотеза («The Secular-democratic Socioeconomic Hypothesis») предполагает, что религиозность в современных развитых обществах является, наоборот, негативным фактором, тормозящим рост социального благополучия. Теоретически возможен и третий вариант: религиозность вообще не оказывает влияния на ключевые социально-экономические показатели, или её влияние полностью «перекрыто» и замаскировано другими, более важными факторами. Первая гипотеза предсказывает наличие положительной корреляции между религиозностью общества и общественным благополучием, вторая предсказывает отрицательную корреляцию, третья — отсутствие значимой корреляции.

В действительности все несколько сложнее, и пространство логических возможностей вовсе не исчерпывается перечисленными гипотезами. Например, уровень религиозности может быть не причиной, а следствием того или иного уровня общественного благополучия, которое, в свою очередь, зависит от каких-то иных факторов. В этом случае наблюдается значимая корреляция между религиозностью и благополучием, но эта корреляция не свидетельствует о влиянии первой на второе. То же самое может наблюдаться и в том случае, если какой-либо «третий фактор» одновременно влияет и на религиозность, и на благополучие общества. Один из возможных путей обойти эти методологические трудности — включить в анализ как можно больше переменных, в идеале — учесть все доступные социально-экономические показатели, которые могут иметь отношение к делу. В этом случае вероятность того, что из поля зрения исследователя выпадут ключевые факторы, так или иначе связанные с интересующими нас показателями (религиозностью и общественным благополучием), станет минимальной.

Именно это и попытался сделать Грегори Пол (подробное описание методики исследования приведено в статье). В анализ были включены только данные по благополучным, процветающим демократическим государствам «первого мира» с населением около 4 млн человек или более. Всего было учтено 17 стран, данные по которым в международных базах и опубликованных сводках являются наиболее полными, достоверными и взаимно сравнимыми: Соединённые Штаты Америки, Ирландия, Италия, Австрия, Швейцария, Испания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Англия, Германия, Франция, Дания, Япония, Швеция. Список приведён в порядке убывания комплексного показателя религиозности населения (см. ниже) — от самых религиозных стран к наиболее светским. Пол не включил в анализ страны второго и третьего мира, потому что это привело бы к трудноразрешимым методологическим проблемам. Например, среди этих стран наименьший уровень религиозности характерен для ряда пост-коммунистических государств, но при этом совершенно очевидно, что низкий уровень религиозности связан не столько с тем или иным уровнем общественного благополучия, сколько с последствиями длительного насаждения коммунистической идеологии. Кроме того, в странах, включённых в анализ, люди могут более или менее свободно выбирать мировоззрение, тогда как в некоторых странах третьего мира за публичный отказ от общепринятой религии может последовать не только общественное осуждение, но и различные меры наказания вплоть до физического насилия.

Для оценки уровня религиозности населения использовалось около дюжины показателей, в том числе: доля людей, безоговорочно верящих в Бога-творца (или богов-творцов); «библейских литералистов» — людей, настаивающих на буквальном понимании Библии; регулярных участников коллективных богослужений; регулярно молящихся; верящих в загробную жизнь, рай и ад; доля атеистов и агностиков; доля людей, признающих происхождение человека путём эволюции от низших животных и так далее. Всевозможные «суеверия» и антинаучные представления (например, вера в привидения или астрологию) в данном исследовании не считались показателями религиозности. По мнению автора, такие взгляды имеют гораздо меньшее социально-политическое значение, чем приверженность «настоящим» религиям. Все эти показатели анализировались как по отдельности, так и вместе: автор составил из них комплексный «Индекс религиозности населения» (Popular Religiosity Versus Secularism Scale, PRVSS), который, в свою очередь, сопоставлялся с индивидуальными и комплексными показателями общественного благополучия.

Для оценки уровня благополучия общества Грегори Пол отобрал 25 наиболее достоверных социально-экономических показателей, в том числе: число убийств и самоубийств (отдельно рассматривались самоубийства среди молодёжи), детская смертность, продолжительность жизни (Life Expectancy), частота заболеваний гонореей и сифилисом (отдельно — среди подростков), число абортов среди несовершеннолетних, число родов в возрасте 15-17 лет, число бракосочетаний и разводов, потребление алкоголя, уровень удовлетворённости жизнью, доход на душу населения, уровень имущественного неравенства (Индекс Джини — статистический показатель, свидетельствующий о степени расслоения общества конкретной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку), бедности, коррупции, безработицы и другие. Из всех этих показателей Пол сконструировал комплексный «индекс общественного благополучия» (Successful Societies Scale, SSS), который использовался в исследовании наряду с индивидуальными социально-экономическими показателями. Кроме того, были учтены показатели, отражающие уровень разнородности (фракционализации) общества, число иммигрантов, экологическую ситуацию в стране.

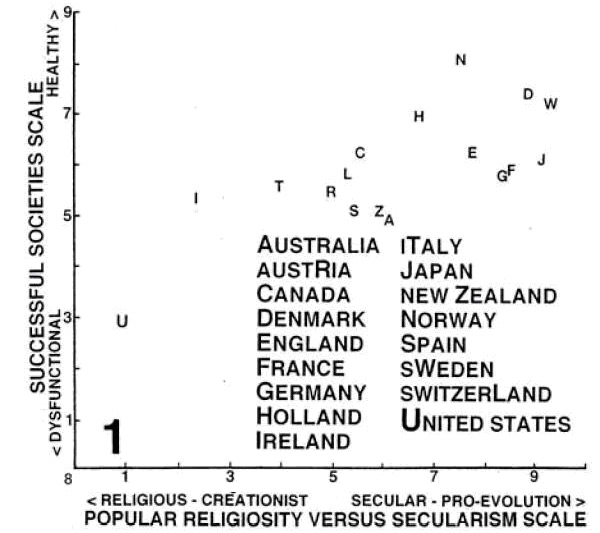

В статье скрупулёзно разбираются соотношения между всеми этими показателями в 17 исследуемых странах. Основным результатом является обнаруженная Грегори Полом сильная и статистически достоверная положительная корреляция между благополучием общества и уровнем его «светскости». Эта корреляция хорошо видна как при сопоставлении комплексных показателей PRVSS и SSS, так и при анализе индивидуальных показателей религиозности и социально-экономического благополучия. Иными словами, оказалось, что чем выше религиозность населения, тем ниже уровень общественного благополучия, и наоборот (рис. 1).

Рис. 1. Уровень религиозности населения и благополучие общества

Рис. 1. График показывает, что в высокоразвитых процветающих странах «первого мира» уровень общественного благополучия (SSS, по вертикальной оси) положительно коррелирует с уровнем «светскости» (нерелигиозности) общества (PRVSS, по горизонтальной оси). Рис. из статьи в Evolutionary Psychology.

Уровень самоубийств, по данным Пола, практически не зависит от религиозности населения (результаты по самоубийствам среди молодёжи чуть-чуть в пользу светских стран, по самоубийствам среди людей всех возрастов — в пользу религиозных). Слухи об аномально высоком уровне самоубийств в малорелигиозных скандинавских странах — не более чем слухи и не подтверждаются статистическими данными.

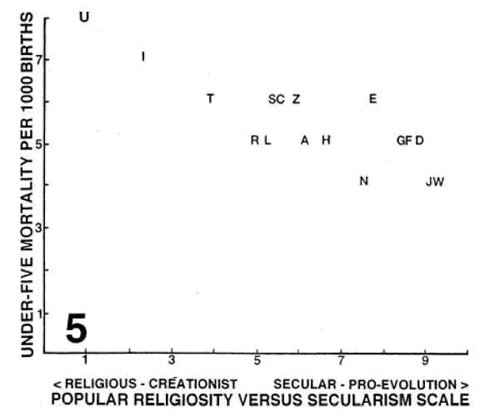

Сильная положительная корреляция обнаружилась между религиозностью населения и детской смертностью: чем религиознее страна, тем выше детская смертность (рис. 2). Корреляция между религиозностью и продолжительностью жизни направлена в ту же сторону, но выражена слабее.

Рис. 2. Уровень религиозности населения и благополучие общества

Рис. 2. График показывает, что детская смертность (вертикальная шкала) снижается по мере отхода общества от религии (горизонтальная шкала такая же, как на рис. 1). Рис. из статьи в Evolutionary Psychology.

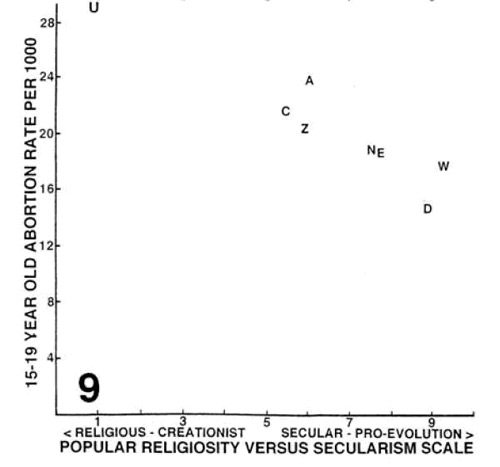

Заболеваемость гонореей и сифилисом в религиозных странах в среднем выше, чем в светских (с учётом США; если не учитывать эту страну, результаты по сифилису становятся менее однозначными). Число абортов среди несовершеннолетних достоверно ниже в светских странах, чем в религиозных (рис. 3). Достоверных корреляций между религиозностью и потреблением алкоголя не выявлено. Результаты по бракосочетаниям и разводам неоднозначны; в целом здесь небольшое преимущество на стороне религиозных стран (хотя религиозные США по числу разводов отстают только от совершенно не религиозной Швеции). Уровни удовлетворённости жизнью и безработицы не коррелируют с религиозностью, по уровню коррупции — ситуация чуть лучше в менее религиозных странах.

Рис. 3. Уровень религиозности населения и благополучие общества

Рис. 3. График показывает, что число абортов среди несовершеннолетних достоверно ниже в светских странах, чем в религиозных. Рис. из статьи в Evolutionary Psychology.

По производству ВВП религиозные страны находятся чуть впереди, однако по уровню имущественного равенства нерелигиозные страны их резко опережают — то есть, чем выше уровень религиозности, тем выше индекс Джини, отражающий неравномерность распределения материальных благ среди населения. В соответствии с этим и процент бедных людей в религиозных странах существенно выше. Читатели, желающие получить информацию по всем прочим показателям, могут обратиться к полному тексту статьи. Итоговый баланс — однозначно в пользу нерелигиозных стран.

По результатам проведённого исследования Грегори Пол делает вывод, что гипотезу о сильном положительном влиянии массовой религиозности на социально-экономическое благополучие общества можно уверенно отвергнуть. Обсуждая природу выявленных корреляций, автор опирается не только на свои результаты, но и на множество дополнительных фактов и литературных данных. По его мнению (как и ряда других авторов), всё указывает на то, что между уровнем массовой религиозности и общественным благополучием действительно существует причинная связь, однако направлена она преимущественно не от религиозности к благополучию, а в обратную сторону. Иными словами, чем увереннее и спокойнее чувствуют себя люди (прежде всего представители «среднего класса») в своём социальном окружении, чем меньше они тревожатся за своё экономическое благополучие, тем слабее их потребность искать утешение и защиту в религии. С другой стороны, Пол не исключает и возможность негативного влияния массовой религиозности на общественное благополучие (хотя и считает это влияние менее существенным, чем обратное). Здесь рассуждения автора во многом совпадают с аргументацией, изложенной в известной книге британского эволюциониста Ричарда Доукинза «Бог как иллюзия».

Следует отметить, что автор провёл свой анализ на основе данных по современному состоянию дел в 17 изученных странах. Если вывод об отрицательной корреляции между религиозностью и общественным благополучием верен, то это должно быть видно и в исторической перспективе. Например, по мере улучшения жизненных условий в той или иной стране уровень религиозности должен снижаться, и наоборот. Чтобы это проверить, нужно иметь достоверные и, главное, сравнимые количественные данные по разным историческим эпохам, а с этим дело пока обстоит неважно. Те же данные, которые есть в распоряжении исследователей сегодня, в целом подтверждают выводы Грегори Пола. Так, в Соединённых Штатах Америки со времени окончания Второй мировой войны число людей, не верящих в Бога, выросло почти втрое, и соответственно сократилось число верующих (хотя на сегодняшний день США — самое религиозное из 17 исследованных государств). Другие данные, несмотря на свою неполноту, показывают, что процесс секуляризации более или менее неуклонно идёт в последние десятилетия практически во всех странах «первого мира». Пол подчёркивает, что неверие в Бога (Nontheism) — единственное из мировоззрений, которое в наши дни эффективно распространяется путём конверсии, то есть обращения (переубеждения) сторонников иных взглядов. Динамика численности приверженцев религий, напротив, зависит в основном от рождаемости среди верующих и миграционных процессов.

По мнению Грегори Пола, полученные им результаты противоречат широко распространённой точке зрения, согласно которой склонность к релиозным верованиям и креационизму является одним из глубинных, основополагающих свойств человеческой психики. Но если бы это было так, рассуждает автор, едва ли мы наблюдали бы столь большие различия между государствами по уровню массовой религиозности. Ведь по таким действительно основополагающим психическим и поведенческим признакам, как, например, речь или стремление к обладанию материальными благами, вариабельность крайне мала или вовсе отсутствует. Полученные результаты, по мнению автора, скорее свидетельствуют о том, что религиозность — относительно «поверхностный», гибкий, переменчивый психологический механизм, помогающий справляться со стрессом и тревожностью в малоэффективном обществе с низким уровнем социально-экономической стабильности и защищённости. Массовый отход от веры в Бога-творца, в свою очередь, является естественной реакцией людей на улучшение жизненных условий.

Источники

Высокая религиозность населения и низкий уровень общественного благополучия — следствия социального неравенства

США занимают лидирующее положение среди стран первого мира как по уровню религиозности населения, так и по показателям «общественного неблагополучия». Вопрос о природе связи между религиозностью и неблагополучием остается спорным. Статистический анализ данных по 50 штатам США показал, что эта связь, по-видимому, является не прямой, а опосредованной. Полученные результаты подтверждают гипотезу, согласно которой религиозность и неблагополучие — два относительно независимых следствия высокого уровня социального неравенства в США.

Американский исследователь Грегори Пол (Gregory Paul) показал в ряде работ отрицательную корреляцию между уровнем религиозности населения и «общественным благополучием» в странах первого мира. Общественное благополучие оценивалось по таким показателям, как число убийств и самоубийств, детская смертность, продолжительность жизни, число абортов среди молодежи, потребление алкоголя, заболеваемость сифилисом и гонореей, доход на душу населения, уровень имущественного неравенства, безработицы и т. п.

Пол пришел к выводу, что в странах первого мира общественное благополучие тем ниже, чем выше религиозность населения. США — одновременно и самая религиозная и наименее благополучная из стран первого мира. Об этих исследованиях рассказано в заметке Религиозность населения не способствует процветанию общества («Элементы», 01.09.2009).

Вопрос о природе выявленной корреляции остается открытым. По мнению Пола, между религиозностью и общественным благополучием существует причинная связь, однако направлена она не столько от религиозности к благополучию, сколько в обратную сторону. Чем увереннее и спокойнее чувствуют себя люди, тем слабее их потребность искать утешение и защиту в религии. Однако Пол не исключает и возможность обратной связи, то есть негативного влияния массовой религиозности на общественное благополучие.

Новое исследование, проведенное американским социологом Жоржем Деламонтанем (Georges Delamontagne), не подтвердило гипотезу о прямой причинно-следственной связи между неблагополучием и религиозностью в США. В свете новых данных более вероятной кажется версия о том, что оба явления представляют собой независимые следствия общей причины — социального, имущественного и образовательного неравенства.

Исследование Деламонтаня отчасти повторяет работу Пола, однако автор постарался учесть критические замечания, высказанные рядом экспертов по поводу примененных Полом методик. Если Пол опирался на попарные корреляции между исследуемыми показателями и сравнивал данные по 17 странам первого мира, то Деламонтань применил мультивариантный регрессионный анализ к данным по 50 штатам США. Увеличение выборки сравниваемых объектов от 17 до 50 повысило статистическую достоверность результатов.

Автор использовал 13 показателей «благополучия»: число убийств, число преступлений с применением насилия, количество заключенных, число беременностей, абортов и родов среди несовершеннолетних, число случаев ожирения, число курящих, потребление алкоголя, общее здоровье, детская смертность, ожидаемая продолжительность жизни, число самоубийств.

Отдельно рассматривались три показателя, которые, по мнению автора, в той или иной степени отражают социальное неравенство: 1) образовательный уровень (оценивался по доле людей, имеющих степень бакалавра или выше), 2) доля афроамериканцев, 3) медианный уровень дохода на семью (median household income). В вышеупомянутом исследовании Грегори Пола первые два показателя не учитывались, а доход (наряду с характеристикой имущественного неравенства — индексом Джини) рассматривался как один из компонентов совокупного «индекса общественного благополучия».

Для оценки уровня религиозности использовались результаты опросов, проведенных в рамках проекта The Pew Forum on Religion and Public Life. В ходе этих опросов респондентов просили сообщить, как часто они молятся и посещают богослужения, насколько важную роль играет религия в их жизни, верят ли они в то, что священные тексты их религии абсолютно истинны и являются «словом Божьим» и т. д. По совокупности ответов на подобные вопросы автор рассчитал «обобщенную меру религиозности» (HIGHREL) для каждого штата (подробности примененных методов описаны в тексте статьи, который находится в открытом доступе).

Уровень религиозности населения в 50 штатах США и округе Колумбия (по данным опроса 2007 года). Таблица из обсуждаемой статьи в Evolutionary Psychology:

| Штат | HIGHREL | Штат | HIGHREL |

| Миссисипи | 13,56661 | Мэриленд | –1,25727 |

| Алабама | 10,21257 | Вашингтон (округ Колумбия) | –1,25727 |

| Теннесси | 9,36147 | Делавэр | –1,41039 |

| Арканзас | 9,27452 | Айова | –1,42379 |

| Южная Каролина | 9,26220 | Монтана | –1,60364 |

| Луизиана | 8,48848 | Вайоминг | –1,60364 |

| Кентукки | 7,63062 | Нью-Мексико | –1,72018 |

| Оклахома | 7,32471 | Иллинойс | –1,80006 |

| Северная Каролина | 7,02811 | Миннесота | –2,16865 |

| Джорджия | 5,99074 | Аризона | –3,16492 |

| Техас | 4,93514 | Вашингтон | –3,31011 |

| Западная Виргиния | 4,88774 | Висконсин | –3,57826 |

| Юта | 3,01754 | Невада | –3,91359 |

| Миссури | 2,78247 | Орегон | –3,97219 |

| Канзас | 2,77646 | Нью-Джерси | –4,03736 |

| Индиана | 2,55701 | Калифорния | –4,50363 |

| Виргиния | 1,42233 | Колорадо | –5,29884 |

| Небраска | 0,86359 | Нью-Йорк | –5,55647 |

| Айдахо | 0,66856 | Коннектикут | –7,50495 |

| Северная Дакота | 0,52143 | Род-Айленд | –7,50495 |

| Южная Дакота | 0,52143 | Аляска | –7,83945 |

| Флорида | –0,13094 | Массачусетс | –8,11447 |

| Огайо | –0,18450 | Мэн | –8,31329 |

| Гавайи | –0,21439 | Нью-Гэмпшир | –9,88544 |

| Мичиган | –0,75483 | Вермонт | –9,88544 |

| Пенсильвания | –1,18082 |

Таблица показывает резкую неравномерность распределения религиозности по территории США. Наиболее религиозны Юг и Средний Запад; на Северо-Востоке уровень религиозности существенно ниже (сопоставим с уровнем других стран первого мира).

Полученные Деламонтанем результаты во многом совпали с полученными ранее Полом в ходе кросс-национального исследования. Однако выявились и некоторые новые факты, позволяющие уточнить и отчасти пересмотреть сделанные Полом выводы.

В частности, исследование показало, что в штатах с высоким уровнем религиозности достоверно больше заключенных; несовершеннолетние девочки реже делают аборты, но чаще рожают; больше случаев ожирения, но ниже потребление алкоголя; а ожидаемая продолжительность жизни меньше, чем в нерелигиозных штатах. В целом ситуация по 13 показателям общественного благополучия в религиозных штатах оказалась хуже, чем в нерелигиозных. Но подтверждает ли это гипотезу о том, что религиозность снижает общественное благополучие?

По-видимому, нет. Дело в том, что наблюдаемые различия по 13 «показателям благополучия» между штатами сильнее коррелируют с «показателями социального неравенства» (уровнем образования, доходом и процентом афроамериканцев), чем с религиозностью. Показатели благополучия в штате тем ниже, чем больше в нём афроамериканцев, чем ниже доход населения и доля образованных людей. По каждому из этих трех показателей можно предсказать уровень общественного благополучия в штате точнее, чем по уровню религиозности.

Оказывает ли уровень общественного неблагополучия непосредственное влияние на уровень религиозности? (Как мы помним, именно к этой версии склоняется Грегори Пол.)

Автор отвечает отрицательно и на этот вопрос. С одной стороны, уровень религиозности в штате тем выше, чем больше в нём совершается убийств и преступлений с применением насилия (а также чем больше в нём заключенных; лиц, страдающих ожирением; случаев родов у несовершеннолетних; и чем ниже показатель «общего здоровья»). Однако с гораздо больше точностью, чем по 13 показателям «общественного благополучия», уровень религиозности в штате можно предсказать по доле афроамериканцев, образованных людей и по медианному уровню дохода. Религиозность в штате тем выше, чем больше в нём афроамериканцев, чем ниже доход и образовательный уровень.

Итак, отрицательная корреляция между религиозностью и «общественным благополучием», показанная Полом путем сравнения 17 стран первого мира, подтвердилась в ходе сравнительного анализа 50 штатов США. Однако новое исследование не дало убедительных подтверждений предположению Пола о существовании причинно-следственной связи между этими величинами. Более вероятным представляется предположение о том, что оба показателя зависят от факторов, связанных с социальным неравенством.

Грегори Пол предполагал, что общественное неблагополучие как таковое (уровень убийств, детской смертности, пьянства, абортов среди несовершеннолетних и т. п.) снижает у людей чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне, а это, в свою очередь, заставляет их искать утешения в религии. Жорж Деламонтань приходит к выводу, что ключевым фактором является доля людей, в том или ином смысле обездоленных: бедных, необразованных или относящихся к традиционно угнетавшемуся расовому меньшинству. Именно от доли таких людей в обществе зависят, с одной стороны, показатели «общественного благополучия», а с другой — уровень религиозности.