кто такой семашко врач

Семашко Николай Александрович: вклад в медицину

После гимназии Семашко поступил в Московский университет на медицинский факультет. С этого момента он начал заниматься революционной деятельностью. Из-за этого 1895 году Семашко был арестован. После заключения Николай Александрович был сослан на родину в село Ливенское. В 1898 году, после окончания срока ссылки, он пытался восстановиться в Московском университете, но получил отказ. Поэтому Семашко продолжил получать медицинское образование в Казанском университете, который закончил в 1901 году.

В 1906 году он уехал в Швейцарию, где и познакомился с Лениным. На протяжении всего пребывания в Женеве Семашко занимался революционной деятельностью, а в 1908 году вместе с большевистским заграничным центром переехал в Париж. До 1910 года Николай Александрович работал секретарем заграничного бюро ЦК РСДРП.

В 1917 году Семашко вернулся в Москву, где стал председателем Пятницкой районной управы. Во время Октябрьских восстаний он оказывал медицинскую помощь участникам забастовок. После революции в мае 1918 года Николая Александровича назначили заведующим отделом здравоохранения Московского Совета рабочих и солдатских депутатов. А уже в июле 1918 года Семашко занял пост первого наркома здравоохранения Российской Социалистической Республики. Данную должность он занимал до 1930 года.

После смерти Ленина в 1924 году именно Семашко руководил вскрытием тела. С 1921 года по 1949 года Николай Александрович работал в Московском университете. Сначала он просто преподавал, а затем возглавил кафедру социальной гигиены.

В 1927 году состоялась 6 Всесоюзный съезд здравотделов. На нём Семашко сообщил о необходимости создания центрального института питания. Который позволит объединить все научные работы в области питания. И 26 июля 1930 года был создан Государственный центральный институт общественного питания Наркомздрава Российской Социалистической Республики. В задачу института входило руководство исследовательской деятельностью в области питания по всей стране. В последующем по случаю десятилетия Наркомздрава М.Горький писал Семашко:

«. Я горячо, от души поздравляю Вас с Вашей прекрасной работой в течение десяти лет. Поверьте, что трудность этой работы ведома мне, так же как и её огромный, неоспоримый успех. «

В 1941 году, после начала войны, Семашко вместе с кафедрой организации здравоохранения 1-го Московского Ордена Ленина медицинского института был эвакуирован в Уфу. Но уже в 1942 году он вернулся из эвакуации и начал собирать материал о деятельности медицинских вузов в военные годы. После войны Николай Александрович принимал участие в восстановлении здравоохранении на освобождённых территориях и много писал о санитарных последствиях войны. Всю свою жизнь он посвятил совершенствованию здравоохранению в стране. Вклад в медицину Николая Александровича Семашко колоссален. В.В. Кованов писал:

«Ему довелось непосредственно закладывать основы советского здравоохранения, разрабатывать профилактическое направления в медицине, привлекая к этому важнейшему делу не только органы здравоохранения, но и другие ведомства.»

Семашко учил молодежь не только медицине, но и тому, как надо жить в новом обществе, как лучше помогать партии воспитывать новых граждан. Бывшие студенты о нём писали:

«Мы с величайшим интересом слушали его лекции о задачах медицины в организации труда и быта советских людей. Экзамены, которые он проводил, напоминали скорее беседу умудрённого опытом человека с тянущейся к знаниям, впитывающей каждое слово молодёжью. На экзаменах можно было и поспорить, если у тебя было своё мнение.»

Николай Стариков

политик, писатель, общественный деятель

Спасибо Семашко! Как создавалась его уникальная система здравоохранения?

Спасибо Семашко! Как создавалась его уникальная система здравоохранения?

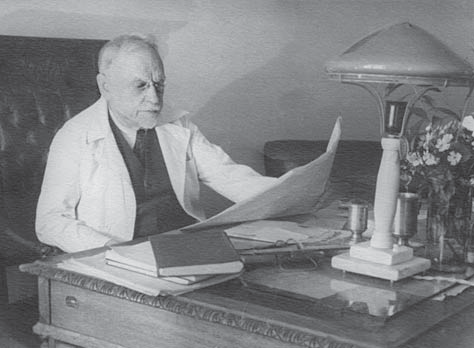

В последние месяцы о нём с восхищением вспоминают и в ток-шоу, и на самом высоком уровне (президент Путин)… Николай Семашко (1874–1949) – первый нарком народного здравоохранения Советской России с 1918 по 1930 год. Одна из четырёх известных миру систем здравоохранения названа в его честь.

Первой была немецкая, по имени канцлера Бисмарка, основанная на страховых взносах работников и работодателей. Вторая – американская, безымянная – на добровольном страховании, недоступном из-за дороговизны большинству населения. Третья – английская, по имени экономиста-либерала Вильяма Бевериджа, созданная в годы Второй мировой с учётом опыта системы Семашко.

Американскую тщетно пытался реформировать по немецкому образцу Барак Обама. Лучшую в мире систему Семашко (по организации профилактики, диспансеризации, лечения, реабилитации и нравственным критериям) у нас подвергли «оптимизации». Вторглась «невидимая рука рынка», частные страховые компании стали контролёрами лечебного процесса. «Оптимизировали» сотни медучреждений, сократили тысячи медиков, даже покусились на военную медицину. Но вдруг по «невидимой руке» ударил невидимый коронавирус. И пришлось обратиться к ещё видимым остаткам системы Семашко как к спасательному кругу: карантину, культу чистых рук, вакцинации…

Отцом будущего наркома был педагог с народническими убеждениями, мать – родная сестра марксиста Плеханова. Правда, с легендарным дядей, жившим эмигрантом в Швейцарии с 1880 г., судьба свела племянника лишь в 32 года – тоже в Швейцарии. Здесь Николаю Семашко, большевику из ленинского окружения, грозила высылка в Россию. Его жена обратилась к знаменитому родственнику с просьбой употребить связи. Но тот холодно ответил: «С кем поведётся, от того и наберётся…»

С кем «повёлся» – об этом сообщает авторизованная биография. В ней Николай Александрович совсем не вспоминает о дворянских корнях: «Детство провёл в деревне среди крестьян дер. Ливенской Елецкого уезда Орловской губернии». «Эта деревенская обстановка столкнула со всеми нуждами, радостями и печалями крестьянского населения…», потому «безоговорочно примкнул к марксистскому течению», но с поправкой на русскую задачу: добиться для самого многочисленного, талантливого, но полуграмотного и бесправного сословия достойной жизни.

А начинать нужно, конечно, с медицины – главного условия «сбережения народа», как определил цель государства ещё великий Ломоносов. Стране необходимо много хороших врачей. Частые скорбные похороны крестьянских детей, не раз виденные впечатлительным Колей в детстве, были следствием того, что в неземских губерниях один врач приходился на 101 300 душ. В земских, как Орловская, – на 42 000 душ. В городах состоятельные люди приглашали частных врачей, зачастую иностранцев. (Хотя вспоминаются и списанные с натуры прямо противоположные русские типы: равнодушный к больным Ионыч и самоотверженный доктор Дымов.)

Учеником 2-го класса Елецкой гимназии Семашко пережил горе: умер отец-кормилец – что окончательно укрепило в мысли стать врачом. Одиннадцатилетний гимназист стал поддерживать семью частными уроками и «жил с тех пор собственным заработком». С 14 лет смог с однокашниками (среди которых будущий министр земледелия Временного правительства С. Маслов и писатель М. Пришвин) выписывать на свои деньги взрослые книги: «Что такое прогресс» теоретика народничества Михайловского, «Что делать?» Чернышевского, герой которой стоик Рахметов стал примером силы духа. Директор гимназии с полицейским нарядом нашли книжки при обыске, вольнодумцам грозил «волчий паспорт». Но всё же лучшему ученику Семашко дали окончить гимназию с отличием и поступить в Московский университет на медицинский факультет. Правда, своего министерства здравоохранения в империи не было. Медицинский департамент входил в систему… министерства внутренних дел! И потому медкадры контролировались бдительно. Семашко за участие в студенческих волнениях 1895 г. был арестован. Провёл три месяца в тюрьме, прокомментировал: «Заключение это было необычайно тяжёлым».

Кто-то после таких испытаний отходил от политики. Но только не целеустремлённый Семашко. После трёх лет ссылки ему не разрешалось доучиваться в столичных вузах. Он восстановился в Казанском университете, устроив и здесь «беспорядки» – совместную демонстрацию студентов и рабочих. Был схвачен, и снова – тюрьма, запрет появляться в Казани. Пришлось гримироваться, «бегать по ночам в город» – на экзамены, но получил всё-таки диплом «лекаря с отличием».

В июле 1917 г., получив отказ от Керенского на въезд в Россию, всё-таки прорывается на родину через Швецию, поселяется в Москве. Избирается в сентябре 1917 г. председателем районной управы в Замоскворечье, затем (цитирую Семашко) «председателем т.н. «Совета народных дум», к которому перешла вся муниципальная власть столицы после переворота» (именно так называли поначалу Октябрь сами большевики). «Назначается заведующим московского отдела здравоохранения и понемногу налаживает эту отрасль. В 1918 г. принимает предложение Ленина взять на себя всю область здравоохранения».

Через полтора года в стране, где бушуют тиф, холера, испанка и другие эпидемии, Семашко с соратниками готовит текст декрета «Об обеспечении населения республики банями». Декрет требует от местных Советов ремонтировать старые и строить новые бани, но обязательно – с санпропускниками, дезкамерами и прожарками. Наркомздрав предлагает правительству организовать заводы по производству дезинфицирующих средств, не жалея валюты на закупку оборудования и технологий. В Красной армии налаживается своё крепкое банно-прачечное хозяйство – надёжный щит от инфекций.

С 1918 г., т.е. с 44 лет, Семашко ни в какой политической деятельности не участвует, отдавая недюжинную энергию претворению своих юношеских мечтаний о народном здравоохранении. Он руководит Высшим советом физической культуры, междуведомственным советом по борьбе с проституцией, программой «Материнство и младенчество». Начинает восстановление старых и организацию новых курортов, санаториев, домов отдыха. Впервые туда едут лечиться простые рабочие и крестьяне – трудящиеся. Является председателем Детской комиссии при ВЦСПС, занимаясь созданием системы вакцинаций в детсадах и школах, организацией детских домов для сирот и школ фабрично-заводского обучения. А поэты помогают наркому воспитывать «культурную чистоплотную детвору», объясняя, «что такое хорошо, а что такое плохо», а в сказочном мире появляется новый герой – Мойдодыр.

…Это медицинскими знаниями и кипучей энергией наркома Семашко совместно с врачами-подвижниками выстроена ясная, охватывающая всю гигантскую страну структура лечебных учреждений – с пометкой многих из них: «впервые в мире» – от медпунктов в сёлах и на предприятиях до пирамиды районных, городских и областных-краевых поликлиник и больниц (отдельно – детских), женских консультаций, роддомов, станций переливания крови, сети многочисленных профильных НИИ, в числе которых: стоматологический, курортологии, общественного питания, завод протезирования и ряд фармакологических. Повсеместно созданы санэпидемстанции и дома санитарного просвещения, открыта Академия медицинских наук и др.

И потому последователи наркома, ушедшего с высокого поста на преподавательскую работу, умели гасить в годы Великой Отечественной вспышки эпидемий на небывало протяжённом фронте, вернули к жизни более 70% раненых! Ведь в отличие от прагматичных немцев, начинавших лечение по системе Бисмарка с легкораненых, которых можно быстро вернуть в строй, советские врачи сперва занимались тяжелоранеными! Именно верность этой традиции сохраняет и сегодня жизнь большинству тяжелобольных коронавирусом, которым, по признанию наших героических медиков, помощь оказывается в первую очередь.

Список трудов Учёного

«Пролетарская болезнь туберкулёз» (1920), «Что такое курорты и как на них лечиться» (1924), «Берегись гриппа» (1927), «На путях к здоровой деревне» (1929), «Культурная революция и оздоровление быта» (1929), «Против пьянства» (1926), «Новый быт и половой вопрос» (1926), «Физическое воспитание школьника» (1947), «Профвредности и профпатологии педагогов» (1928), «Наука и религия о здоровье» (1930), «Право на отдых» (1936), «Право на социальное обеспечение» (1937) и др.

Режим дня Семашко (Из интервью журналу «Смена», 1926 г.)

Начинал работу около 9 утра дома – планировал, что делать в комиссариате, писал спешные статьи. Около 11 утра начинал работу в комиссариате. Около 2 часов дня – завтрак на 5–7 минут. Около 5 часов – обед и на отдых – 15–20 минут («обмываю мозги»). И снова – бодр до 12 ночи, когда товарищи на заседаниях «клюют носом». Считал лучшей формой отдыха музыку и пение, особенно – оперу. «Промяться» любил на велосипеде и лыжах. Не увлекался алкоголем и курением. И признание: «В воскресенье в уединении выполняю свои литературные «недоимки».

Обложка: Николай Семашко на митинге у горняков, 1920 год. Фото: ЕРЁМИН / РИА Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

marafonec

marafonec

Марафонец

Бег на месте к горизонту

https://nashenasledie.livejournal.com/2020/04/01/

и чьи достижения всё-таки помогают нам, советским людям, несмотря на все усилия правящего класса, справляться с возникшей нынешней бедой

Николай Александрович Семашко родился 8 сентября 1874 года в семье учителя в селе Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии (сейчас Задонского района Липецкой области). Его отец — Александр Северинович Семашко, мать — в девичестве Мария Валентиновна Плеханова, родная сестра Г. В. Плеханова.

Детство Николая Александровича проходило в деревне среди простых крестьян. Будучи зачисленным в Елецкую мужскую гимназию 10-летним мальчиком, он довольно активно начал заниматься самообразованием. Едва не был отчислен в последний год обучения из-за организации кружка по чтению запрещенных трудов Н.А.Добролюбова, В.Г.Белинского и Н.Г.Чернышевского.

В том же 1891 году Семашко поступил на медицинский факультет Московского университета.

В университете он занялся нелегальной политической деятельностью, был членом конспиративных кружков. В 1893 избран в нелегальный московский «Совет студенческих землячеств», скоро стал одним из его руководителей.

Несмотря на политическую деятельность, он много и упорно занимался. Он учился у выдающихся профессоров того времени, создателей передовых медицинских школ мирового значения, таких как физиолог И.М. Сеченов, гигиенист Ф.Ф. Эрисман, хирург Н.В.Склифосовский и др.

В 1893 году стал членом марксистского кружка. В декабре 1895 был арестован за подготовку массовой демонстрации студентов и рабочих. Проведя в тюрьме три месяца, был отчислен из Московского университета без права восстановления и выслан в Елец под гласный надзор полиции. В 1898 году после безуспешных попыток вновь поступить в Московский или Киевский университеты, Семашко едет в Казань, где всё-таки зачисляется на 4 курс медицинского факультета Казанского университета.

Однако и здесь политическая деятельность в нелегальных кружках и забастовках не даёт возможность полноценно учиться. Тем не менее, в 1901 году Николай Александрович Семашко с отличием сдал государственный экзамен на врача.

Из-за политической неблагонадёжности остаться работать в Казани он не может, и, получив рекомендательное письмо, едет в Самару.

Здесь в Губернском санитарном бюро он поступает на должность врача-эпидемиолога, и после месяца совершенствования по бактериологии, был отправлен на борьбу с эпидемиями в село Орлово-Гай, а затем в деревню Новую Александровку. В этих населённых пунктах были зарегистрированы случаи заболевания чумой, и следовало предписание противочумной комиссии эти деревни сжечь. С разрешения начальства, Н.А. Семашко выехал на место для выяснения причин заболевания.

После необходимых лабораторных исследований он пришёл к заключению, что это была не чума, а кожная форма Сибирской язвы, и сразу приступил к лечению больных и профилактике. Вскоре все случаи заболевания были ликвидированы. Таким образом, уже с первых шагов своей самостоятельной деятельности Н.А.Семашко проявил себя как незаурядный организатор и талантливый медик.

Однако прошло всего пару месяцев, и Семашко был уволен со службы с запретом жить в Самарской губернии. Это произошло по распоряжению губернатора, который мог без объяснения причин уволить политически неблагонадёжного в течение первых трёх месяцев службы.

Н.А.Семашко писал: «Пришлось опять сниматься с якоря и пускаться в плавание по бурному житейскому морю».

Поработав в Бузулуке, затем в Саратовской губернии, Н.А. Семашко устроился на должность заведующего сельским врачебным участком с небольшой больницей в Мценском уезде Орловской губернии. На этом месте он проработал три года. Он не только занимался лечением больных, но и читал крестьянам лекции о распространённых заболеваниях, уделяя особое внимание санитарно-гигиеническим и социально-экономическим предпосылкам их возникновения.

В 1904 году Семашко перебирается в Нижний Новгород на должность земского санитарного врача. Помимо врачебной, здесь он также занимается политической деятельностью. Поэтому уже в 1905 году снова был арестован как один из организаторов забастовки на Сормовском заводе, и после девятимесячного заключения с большими сложностями выехал за границу, где и жил до известия о Февральской революции.

В 1906 году эмигрировал в Швейцарию, жил в Женеве, где встретился с В. И. Лениным. В августе 1907 года Семашко был делегатом от Женевской большевистской организации на Штутгартском конгрессе 2-го Интернационала. Арестовывался швейцарской полицией, после того, как арестованная по делу о Тифлисской экспроприации Сарра Равич отправила ему письмо из тюрьмы.

В 1908 году вместе с большевистским заграничным центром переехал в Париж, где до 1910 года работал секретарём Заграничного бюро ЦК РСДРП; участвовал в работе Партийной школы в Лонжюмо (1911). 27 мая 1911 года Семашко, состоявший членом и казначеем Заграничного бюро ЦК РСДРП, «разрушил» данный орган — он вышел из его состава, забрав с собой как кассу и кассовые книги, так и документы, связанные в частности нелегальной транспортировкой партийных изданий на территорию Российской империи.

Представлял Комитет заграничной организации на 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП (1912), «выступил с докладом по вопросу о страховании рабочих; составленный им проект резолюции был отредактирован Лениным и принят конференцией». В 1913 г. Семашко участвовал в социал-демократическом движении в Сербии и Болгарии; в начале Первой мировой войны был интернирован.

В сентябре 1917 года, возвратившись из эмиграции в Москву, Н.А.Семашко совместно с другими врачами (М. Ф. Владимирским, В. А. Обухом, З. П. Соловьёвым и др.) занимается политической деятельностью. От партии большевиков он был избран председателем Пятницкой управы Москвы. На этом посту он активно занимался налаживанием пострадавшего за годы войны городского хозяйства, организацией здравоохранения и народного образования. Делегат VI съезда РСДРП(б).

С первых дней советской власти Семашко — заведующий медико-санитарным отделом Моссовета. Под руководством Семашко проводилась работа по борьбе с эпидемиями, заложены основы советского здравоохранения, созданы системы охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков, сеть научно-исследовательских медицинских институтов.

В мае 1918 года Н.А.Семашко был назначен заведующим медико-санитарным отделом Московского Совета. Под его руководством расширился коечный фонд больниц, открывались новые амбулатории, была создана скорая медицинская помощь, улучшилось снабжение медикаментами, принимались экстренные меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

К октябрю 1917 года здравоохранение России представляло собой раздробленную систему без какого-либо единого управления. Основную роль играли общественные объединения врачей, в которых состояло более половины всех врачей России. В первые месяцы Лениным были приняты декреты «рабочей страховой программы» значительно расширявшие круг граждан, подлежащих медицинскому страхованию, причем денежные взносы за него в полном объеме возлагались на предпринимателей. Они встретили поддержку со стороны граждан, которые получили доступ к качественному медицинскому обслуживанию, но натолкнулись на тотальный бойкот со стороны врачебного сообщества в целом.

11 июля 1918 года впервые в мире был создан высший государственный орган, объединивший в своём ведении все отрасли медико-санитарного дела в стране. Первым наркомом здравоохранения РСФСР был назначен Н.А. Семашко. Он руководил им на протяжении 11 лет: с 11 июля 1918 года – до 25 января 1930 года.

По мере развертывания работы наркомата, стало приходить доверие и содействие врачебного сообщества: специалисты понимали, что правительство большевиков и принимаемые им декреты носят не временный, а постоянный характер. А главное — что декреты большевистского правительства в области здравоохранения носят не популистский характер, а последовательно реализуются в жизнь.

Вслед за становлением на тот момент лучшего в мире медицинского законодательства в октябре 1917 года, с июля 1918 года Николай Семашко развернул успешную борьбу за консолидацию всего врачебного сообщества в едином государственном органе, объединявшем всё здравоохранение — также первом в мире. Все слои населения получили социальное обеспечение в области здравоохранения. Общественные организации, чье руководство не шло на контакт с наркомздравом Семашко, распускались просто из-за массового перехода врачей из этих организаций в работу наркомздрава. Независимые страховые медицинские кассы, особенно ожесточенно отстаивавшие право распоряжаться средствами рабочих самостоятельно, вскоре обнаружили, что рабочие массово стали переходить (не без помощи профсоюзов) в кассы наркомздрава. Велики были трудности в начале становления Советской государственности в области здравоохранения, но столь же велики и стремительны оказались ее достижения.

В октябре 1924 Семашко приезжал в Елец, знакомился с постановкой медицинского обслуживания в городе и районе. В январе 1931 Семашко ещё раз побывал в Ельце, оказал содействие строительству новой городской больницы (сейчас больница носит его имя) и детской больницы.

В 1927 г. на Всесоюзном совещании по общественному питанию наркомом здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко был поднят вопрос об организации центрального института питания, который должен был возглавить и объединить всю научную работу в области питания. Такой институт был создан 26 июля 1930 г. и назван Государственным центральным институтом общественного питания Наркомздрава РСФСР (в настоящее время Научно-исследовательский институт питания РАМН). Он был призван осуществлять методическое руководство исследовательской работой в области питания во всей стране.

Уже в первые дни работы Наркомздрава в его составе был образован санитарно-эпидемиологический отдел. Среди всех инфекционных заболеваний были наиболее распространены паразитарные тифы, особенно сыпной тиф. Наркомат здравоохранения также проделал большую работу по борьбе с холерной эпидемией. Среди населения и в войсках проводилась массовая вакцинация. Немаловажное значение в деле предупреждения распространения инфекционных заболеваний имело санитарное просвещение. По инициативе Н.А.Семашко был создан Отдел санитарного просвещения.

После окончания 1922 года главное внимание Наркомздрава было обращено на восстановление и развертывание новых медицинских учреждений, на проведение широких профилактических мер по оздоровлению труда и быта. Огромная роль в организации и проведении подобных мероприятий принадлежит Н.А. Семашко. По его инициативе были приняты меры к организации туберкулёзных и венерических диспансеров, которые активно вели не только лечебную, но и профилактическую работу. Н.А. Семашко был инициатором создания сети диспансеров по борьбе с профессиональными заболеваниями. По его указанию стало проводиться диспансерное обследование за группами рабочих вредного производства. Эти группы брались на специальный учёт, подвергались периодическому всестороннему осмотру в целях своевременного обнаружения заболеваний. Для улучшения медицинской помощи предусматривалась организация широкой сети санаториев и домов отдыха.

Среди достижений Николая Александровича Семашко в должности Наркома здравоохранения можно отметить снижение заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний на 20%, увеличение числа больничных коек на 40%, увеличение врачебно-амбулаторных учреждений и женских консультаций в несколько раз.

В 1930 — 1936 годах Семашко работал во ВЦИК, занимая должности члена Президиума, председателя Деткомиссии (борьба с беспризорностью, руководство лечебно-профилактической работой в детских оздоровительных учреждениях). В 1932 году стал действительным членом Московского общества испытателей природы. В 1936 году, за большой вклад в развитие производства протезных полуфабрикатов, первому в России протезному заводу присваивается его имя (Первый российский протезный завод Металлист).

В 1921—1949 годах Семашко — профессор, заведующий кафедрой социальной гигиены медицинского факультета Московского университета (В 1930 г. медицинский факультет был выведен из состава 1-го МГУ и стал самостоятельным учебным заведением, получив название 1-й Московский медицинский институт (1-й ММИ). Основные тезисы Семашко-преподавателя об основных принципах врача можно найти в одной из его работ: «Во-первых, учиться, учиться и ещё раз учиться… Во-вторых, добросовестно относиться к своим обязанностям, в особенности – к больным… И, наконец, в-третьих, и лечебнику, и санитарному врачу нужно быть врачами общественниками».

В 1940 г. за выдающиеся заслуги в области развития медицинской науки и подготовки высококвалифицированных медицинских кадров 1-й ММИ был награжден орденом Ленина и получил название 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ).

Великая Отечественная война изменила систему высшего медицинского образования, резко увеличилась потребность в медицинских кадрах. Более половины сотрудников 1-го МОЛМИ были призваны в действующую армию, многие ушли на фронт добровольцами, в их числе академик Н.Н. Бурденко – заведующий кафедрой факультетской хирургии, который вскоре был назначен главным хирургом Красной Армии.

На базе клиник 1-го МОЛМИ были развернуты госпитали. В них не только оказывалась помощь больным и раненым, но и велась научно-исследовательская работа, тематика которой диктовалась условиями военного времени. Осенью 1941 г. 1-й МОЛМИ был эвакуирован в город Уфу, где продолжал работу на базе Башкирского мединститута.

В 1944 году при участии Н.А. Семашко и профессоров 1 мединститута была создана Академия медицинских наук СССР – высшее научно-медицинское учреждение, объединившее ведущие научно-исследовательские институты.В 1941 году кафедра организации здравоохранения 1-го Московского Ордена Ленина медицинского института, которую возглавлял Николай Александрович, была эвакуирована в Уфу. В марте 1942 года он вернулся из эвакуации и начал собирать материалы по деятельности медицинских вузов в годы войны. После окончания Великой Отечественной войны Семашко много писал о её санитарных последствиях, принимал активное участие в восстановлении здравоохранения на освобождённых территориях.

В 1945—1949 Н. А. Семашко являлся директором института школьной гигиены АПН РСФСР и одновременно (1947—1949) — института организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР (с 1965 ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Семашко). Инициатор создания Центральной медицинской библиотеки (1918), Дома учёных (1922) в Москве.

В 1927—1936 главный редактор Большой медицинской энциклопедии. Ее первый том был выпущен в 1928 году в конце февраля, а 35-й (последний) – в 1936 году. Также он стал главным инициатором создания Центральной медицинской библиотеки.

Первый председатель Высшего совета по делам физической культуры и спорта (с 1923), председатель Всесоюзного гигиенического общества (1940—1949). Делегат 10, 12—16-го съездов ВКП(б).

До конца жизни, несмотря на тяжёлую болезнь, он продолжал работать. Труд Семашко был оценён руководством страны, его награждали орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями и множеством грамот.

18 мая 1949 года на 75-году жизни Николай Александрович Семашко скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

marafonec

marafonec